-

1日で造形!シンガポールの南洋工大が3Dプリンターで“公衆トイレ”を建設

シンガポールの南洋工科大学(Nanyang Technological University)と言えば、シンガポール国立大学と並ぶ理系のエリート校です。 同大学では過去4年間、3Dプリンターを使った建設技術の研究に取り組んでいましたが、先日、輝かしい成果が出ました。 南洋工科大学のキャンパス(写真:家入龍太) 3Dプリンターを使って ナ、ナ、ナ、ナント、 “公衆トイレ”のような 躯体を1日で作ってしまったのです。(南洋工科大学のプレスリリースはこちら) 南洋工科大学が作成した“公衆トイレ”の外観(以下の写真:南洋工科大学) 内部にはピカピカの内装が施されている この成果は、南洋工科大学のシンガポール3Dプリントセンターのタン・ミン・ジェン(Tan Ming Jen)准教授をリーダーとして、民間企業との共同研究チームが実現されました。 共同研究チームは2つの躯体を作りました。1つは縦1.5m×横1.62m×高さ2.8mのもので9時間で造形、もう1つは縦2m×横2.6m×高さ2.8mで12時間で造形しました。 造形がスムーズに行われたポイントは、造形時には流動性を持ち、ノズルから吐き出された後は急速に硬化する特殊な生コンクリートの開発にありました。 3Dプリンターによる施工。壁は二重構造になっており、この空洞には配管や鉄筋などを通せる 造形時には流動性があり、ノズルから出た後は急速に固まる生コンが開発された 材料を供給する研究者たち 上部は別に造形し、フォークリフトで載せて完成 造形した躯体の内部には、便器やシャワー、洗面器などを設置し、床と壁はセラミックタイルで覆いました。これらの内装には約5日間かかるとのことです。 これにより、企業は、既存のPBUよりも約30%早く、30%軽量のプレハブバスルームユニット(PBU)を構築することができる可能性があります。 先に行われたより大型の建物をテストしたところ、 シンガポールの強度基準 である「SS492: 2001」を満たしているそうです。 これまでは現場で型枠を組んでコンクリートを打設してトイレを作っていましたが、3Dプリンターを現場に置いて“オンデマンド生産”することにより、現場では資材の仮置き場などが必要なくなり効率化が図れそうですね。

2019/05/28 11:39 株式会社イエイリ・ラボ

-

AIで損傷判定!押して歩く「床面ひび割れ検知ロボ」をイクシスが発売

物流倉庫や工場などの維持管理では、床面のひび割れなどの損傷状況をチェックし、記録するという業務があります。 これまではフロア内の作業が止まっている夜間に作業員がフロアを歩きながら床面の損傷を見つけ、写真撮影などで記録するという方法が採られてきました。 この作業を軽減するため、業務用ロボットの開発を手がけるイクシス(本社:川崎市)は、床面ひび割れ検知ロボット(手動式)「Floor Doctor」を開発、発売しました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 押して歩くだけ で、床面の撮影と位置情報をセットで取得し、図面との重ね合わせができるのです。(イクシスのプレスリリースはこちら) 床面ひび割れ検知ロボット(手動式)「Floor Doctor」(以下の写真、資料:イクシス) 「イクシス」のウェブサイト。ロボットやAI、IoTに強そうだ ロボットといえども、「手動式」とうたっているように、自転車のハンドルやブレーキのようなものが付いています。 車輪には移動距離計測用センサーが搭載され、赤色レーザーで床面に撮影範囲が表示されます。このレーザー光を頼りに直線的に進みながら、床面の撮影を行うのです。 手元のモニターには、カメラの実映像が表示されるので、撮影範囲を視覚的に確認できます。 そして、撮影した画像は AIで損傷判定 を行うことにより、検査報告書の作成時間を短縮することができます。 AI(人工知能)によるひび割れなどの検知システムは、いろいろな会社で開発されていますが、もはや人間の目視による点検よりも高性能な域に達しています。 今回は手動式のロボットですが、これがお掃除ロボのように自動的に走行するようになると、床面の点検や損傷部分の発見も無人で行えるようになりそうですね。

2019/05/27 18:41 株式会社イエイリ・ラボ

-

BIMと在来工法、どっちが早い?実際に競争したら、想像以上の大差に

2019年5月21日~23日、米国ロサンゼルスのアナハイムコンベンションセンターで開催された「SPAR3D」と「AEC NEXT」の合同イベントのセミナーで、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用した工事の生産性がいかに早いかを実験した動画が話題になりました。 米国・ボストンにあるウェントワース工科大学( Wentworth Institute of Technology )のジョン・クリブス(John Cribbs)助教が、「建設サプライチェーンの最適化についての研究結果」(原題:Results of An AEC Supply Chain Optimization)と題する講演の中で紹介したYouTube動画( Virtual Construction VS Traditional Construction )です。 講演するウェントワース工科大学のジョン・クリブス(John Cribbs)助教(写真:家入龍太) 話題となった動画のワンシーン。配管工事で、BIMとプレハブ工法を使ったチーム1(左)と在来工法を使ったチーム2(右)が対戦する(以下の写真:Corbins Electric) テーブル上に障害物を避けて配管するスピードや人工(にんく)を、BIMとプレハブ工法を使う「チーム1」(以下、BIMチーム)と、現場で材料を加工する在来工法を使った「チーム2」(以下、在来工法チーム)で競うものです。 BIMチームには全体の完成図と配管のプレハブ配管の単品図、在来工法チームには配管の始点と終点の位置、障害物となる“躯体”の位置と大きさを表した図が渡されました。 BIMチームに渡された図面 全体の完成予想図 すべての配管の単品図 在来工法チームに渡された図面 配管の始点と終点の図 障害物となる“躯体”の図 「よーい、ドン」でスタートした工事ですが、在来工法チームは2人のメンバーを配置したのに対し、BIMチームは ナ、ナ、ナ、ナント、 たった1人 しか、現場に立っていませんでした。 BIMチームは1人だけ。在来工法チームは2人でスタートした

2019/05/24 11:28 株式会社イエイリ・ラボ

-

墨出し後、3Dスキャナーで確認!デジタルツイン時代の測量機が登場

2019年5月21日~23日、米国ロサンゼルスのアナハイムコンベンションセンターで開催されている3D計測技術テーマとした「SPAR3D」と、次世代建築技術をテーマとした「AEC NEXT」の合同イベントの展示会場では、話題の新製品もデビューしています。 夕方の時間帯は「ハッピーアワー」と名付けられ、展示会場のあちこちに ナ、ナ、ナ、ナント、 ビールやワインを無料提供 するカウンターが登場し、展示会場のユニークな製品群をサカナに、談笑する姿が見られます。 ハッピーアワーの展示会場。ビールやワインを片手にあちこちで盛り上がっています(以下の写真:家入龍太) では、どんなセインが展示されているのかをざっと見て回ったところ、次のようにいろいろと面白い製品があり、中には、自社サイトで紹介したものもありました。 3Dレーザースキャナーを背負って計測するシステム 3Dレーザースキャナーを油圧シリンダーで高く上げて計測するシステム。彼の奥さんは日本人で、まるこちゃんという娘がいるそうです 手持ち式の3Dレーザースキャナー FAROの2Dスキャナー。間取り図が簡単に作れます 3Dメガネで実寸大・立体視ができるBIM CAVE 日本からもシンメトリー・ディメンジョンズが堂々出展していました

2019/05/23 17:27 株式会社イエイリ・ラボ

-

点群からデジタルツインへ!建設界の3D技術イベントで見たバズワードとは

3Dレーザースキャナーやドローン(無人機)などによる3D計測技術テーマとした「SPAR3D」と、次世代建築技術をテーマとした「AEC NEXT」が、米国ロサンゼルスのアナハイムコンベンションセンターで2019年5月21日~23日、開催されています。 「SPAR3D」と「AEC NEXT」が共同開催されているアナハイムコンベンションセンター(以下の写真:家入龍太) 初日の講演「変化に備えよ!BIMからデジタルツイン、機械学習、AIへ」(原題:Preparing for Change:Beyond BIM to Digital Twin, Machine Learning & AI) もともと、別々に開催されていた両イベントですが、2018年から共同開催されています。初日に行われた講演「変化に備えよ!BIMからデジタルツイン、機械学習、AIへ」では、 ナ、ナ、ナ、ナント、 建設界の最新バズワード がポンポン飛び出したのです。 初日の講演で飛び出したバズワードその1「デジタルツイン(Digital Twin)」 その代表例が、「デジタルツイン」(電子の双子)というものでした。講演者による定義では「物理現象やシステムをライフサイクル全体にわたってデジタルデータで表現したもの」です。 BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)と非常に近い概念ですが、デジタルツインは実物を忠実にデジタルデータで表現したものです。いわば実物の変化に伴って更新され続ける「竣工BIMモデル」という、実物ありきのデジタルモデルということですね。 SPAR3Dは実物をデータ化する方向で、逆にAEC NEXTはBIMモデルを元に建物を建設する方向のイベントでしたから、両者の特徴が一体化した「デジタルツイン」という言葉は、両イベントの共同開催のたまものかもしれませんね。 このほか、飛び出したワードは「コネクテッド(Connected)」というものです。建物を取り巻く様々な情報がデジタル化されることにより、クラウドやコンピューターで情報を連携し、より合理的な運用を実現するというニュアンスを感じました。 バズワードその2「コネクテッド・アーキテクチュア」のイメージ図 さらにもう一つ、デジタルツインの効果をより積極的に生かそうという意思が感じられた言葉が「予測可能(Predictable)」というものです。 言ってみれば、BIMや点群データなどを使って施工手順や完成後の状態を「シミュレーション」するのと同じような意味です。しかし単に解析するだけでなく、将来のことを意識的に「予測する」という行動に結びつける言葉にすることで、積極的な解決の促進という力強さを感じまくした。 バズワードその3「予測(Predict)」もデジタルツインによって促進される行動となりそうだ そして、建物を取り巻くあらゆることがデジタル化されることで、BIMが一歩進むバズワードとしては オートメーション という言葉もありました。 バスワードその4、デジタル化で可能になってくる設計の「オートメーション化」 「Automated」か「Automating」かによって、微妙な戦略的な意味合いの違いも出てきますが、敷地の形に応じて建物の軸線を変えると部屋の配置や形が自動的に変わるといった程度の「BIMのオートメーション」は、既に実現されているということです。 建物の敷地に応じて部屋の配置などを変える「BIMのオートメーション」は既に実現されている まだ始まったばかりですが、「デジタルツイン」をスピーディーに作れる測量機器の新製品なども続々と登場しています。これから展示会場などもリポートしていきたいと思いますので、ご期待ください。

2019/05/22 12:18 株式会社イエイリ・ラボ

-

思わぬミスも発見!3DモデルをVR化する「SYMMETRY」の実寸大効果

建物や構造物の3次元モデルを、バーチャルリアリティー(VR)で実物大、立体視するためのソフトが進化してきました。 シンメトリー・ディメンジョンズ(SYMMETRY Dimensions。本社:米国デラウエア州)が開発・販売する「SYMMETRY」というソフトもその一つ。ワンクリックで3DモデルをVR用のデータに変換できます。 2019年5月20日にリリースした、「SYMMETRY製品版」のバージョン1.2では、複数の人がVR空間内に集まり、デザインなどを検討する機能が充実しました。 複数人がVR空間に集まり、デザイン検討などを行う機能が充実した「SYMMETRY製品版バージョン1.2」の画面イメージ(以下の資料:特記以外はSYMMETRY Dimensions) 例えば、VR空間内の1カ所に全員が集まる「集合機能」や、リーダーについて歩く「追従機能」、VR空間内での「レーザーポインター機能」が追加されました。 VR空間内の1カ所に全員が集まる「集合機能」のイメージ リーダーについて歩く「追従機能」のイメージ そして、言葉が異なる人々の間でコミュニケーションしやすいように、 ナ、ナ、ナ、ナント、 翻訳機能も追加 されたのです。 VR空間内に音声メモで残した修正指示を、他の言語への翻訳することもできます。 翻訳機能の例。音声メモによる指示を日本語から英語に変換することができる このほか、SketchUp 2019へ対応や、視認性向上、ユーザーインターフェイスの改良などが行われました。 このソフトを体験し、「これは使える」と導入したのが、静岡県伊豆の国市に本社を置く正治組です。 同社では、1つのVRモデルに複数人が同時に入れる「オンライン・コラボレーション機能」を使って、現場の3Dモデルを事前に確認したり、VR空間内で打ち合わせをしたりすることで、“移動のムダ”を省いています。 VRゴーグルを付けて現場のイメージを共有している様子(以下の写真、資料:正治組) 先日、ある橋梁の橋台にアンカーを打って耐震補強を行う工事がありました。当初は、橋が建設された当時の2次元図面を見ながら工事を計画していました。 念のため、SYMMETRYを使って現場の点群データとSketchUpで作った橋の3Dモデルを重ね合わせて、実寸大で確認してみました。 SYMMETRYで点群データとSketchUpデータを重ね合わせ、現場シミュレーションを行った例 当初は特に問題ないと思っていた現場でしたが、土砂崩れ防止のために打設する 矢板と橋台が干渉 していたことが発見されたのです。 橋台わきに打設する予定の矢板が、橋台と干渉することを未然に発見 もし、この干渉に気づいていなかったら、矢板の打設工事は途中でストップし、重機のレンタル費や人件費など、大きな損失が生まれるところでした。 上の図を見ると、ほんのちょっとだけ、矢板が橋台に食い込んでいるのがわかりますね。3Dモデルを実寸大でみることで、縮尺による“情報の省略”がなくなるので、こうした不具合も発見しやすいのでしょう。 SYMMETRYで見た重機配置シミュレーション 実際の現場。狭い桁下空間に重機が計画通り入っている

2019/05/21 11:39 株式会社イエイリ・ラボ

-

BIMモデルを検査用iPadデータに!Rebro、RevitとSpiderPlusが連携

工事現場でのタブレット端末「iPad」の活用が増えていますが、それに伴って現場でよく使われているアプリの一つがレゴリス(本社:東京都豊島区)が開発・販売する「SpiderPlus」です。 CAD図面を持ち歩ける「図面管理機能」や、現場写真を撮る際の「電子黒板機能」、入力したデータを報告書などにまとめる「帳票出力機能」などを中心に、工事現場の業務にはほぼすべてに対応した機能があると言っても過言ではありません。 工事現場での業務に対応した様々な機能を持つ「SpiderPlus」の画面(以下の資料:レゴリス) 現場での仕上げ検査や配筋検査、指摘管理など様々な検査に使える そのSpiderPlusが、最近、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトとも連携し始めています。 例えば、NYKシステムズ(本社:東京都中央区)が開発・販売する設備用BIMソフト「Rebro」との連携です。 NKYシステムズが開発・販売する設備用BIMソフト「Rebro」の画面 Rebroで作成した空調設備のBIMモデルから、 ナ、ナ、ナ、ナント、 風量検査用データ をSpiderPlusに取り込み、そのまま検査に使えるようになったのです。(レゴリスのプレスリリースはこちら) 設備用BIMソフト「Rebro」から風量検査用データを現場用iPadアプリ「SpiderPlus」に取り込むイメージ 取り込んだデータはすぐに現場での検査業務に活用できる Rebroで作成した設備BIMモデルから、風量検査を行う吹き出し口や吸い込み口などの位置情報や設計風量などのデータSpiderPlusに取り込み、そのまま現場での検査記録業務に使えるようにしたものです。 SpiderPlusの風量測定機能では、検査しながら測定値を入力し、図面の測点ポイント番号と測定結果リストの番号にひも付けたExcelシートに出力できます。 そのため、事務所に戻ってからの帳票作成時間も大幅に短縮できます。 図面の測定ポイント番号にひも付けたExcelシートが自動的に作成される SpiderPlusとBIMとの連携は、このほかにもあります。オートデスクのBIMソフト Revitのファイルを取り込み 施工管理や検査に使う機能も開発されています。(レゴリスのプレスリリースはこちら) RevitのデータをSpiderPlusに読み込んで活用するイメージ これらのデータ連携機能を使うと、わざわざ検査用のデータを作成する準備作業が不要になるため、大幅な業務効率化が期待できます。BIMの“I”(属性情報)を、これまでBIMとはあまり関係がなかった施工管理用のアプリで生かすというアイデアはナイスですね。

2019/05/20 10:16 株式会社イエイリ・ラボ

-

よいデザインを低価格で!オランダで世界最長の3Dプリント橋を建設

海外では、モルタル状の材料で造形する「3Dコンクリートプリンター」による建設プロジェクトが、建築・土木分野で続々と立ち上がっています。 特にオランダでは、政府がこの分野に力を入れていることもあり、これまでも「世界初の自転車橋」や3Dプリン専業の「サイビー・コンストラクション社」、「世界初の鋼製3Dプリント橋」など、当社サイトでも何度も取り上げています。 そこに、またまた新たなニュースが飛び込んできました。今度は、 ナ、ナ、ナ、ナント、 世界最長の3Dプリント橋 の建設を始めたというのです。 オランダ・ナイメーヘンに建設される世界最長の3Dプリント橋の完成予想図(以下の資料:Michiel van der KleyのVimeo動画より) 橋は30のパーツに分けて造形し、緊張ケーブルによって結合する この橋はオランダの公共事業・水管理局(Rijkswaterstaat)とナイメーヘン(Nijmegen)市によって、同市内に建設されるものです。 数式などを利用して形状を生み出す「パラメトリックデザイン」によって設計された橋は、30個のパーツに分けて作られ、その造形作業は2019年5月13日、2つの建設会社(BAM社とWeber Beamix社)が協同で設立した工場で始まりました。 しかし、これだけの規模の橋を3Dプリンターで建設した例はありません。そこで実橋に先だって、1径間分の「テストブリッジ」が作られ、アイントホーフェン工科大学(Eindhoven University of Technology)で様々なテストが行われました。 テストブリッジの造形作業 モルタル状の材料を吹き出すノズル。付着した余分な材料は手作業で丁寧に取り除く 部材同士の結合部分

2019/05/17 14:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

最近の機械貿易動向(3 月)~機械輸出伸び率 5 ヶ月連続マイナス~

日本機械輸出組合 2019.5.16 2019 年 3 月の機械輸出額は 4 兆 6,967 億円、対前年同月比 3.0%減と、5 ヶ月連続でマイナスとなった。これは、① EU、北米向け以外の 4 地域でマイナスだったこと、② 船舶、航空機部品をはじめ 4 輸出業種のみがプラスとなったことなどによる。為替・営業日要因が 2.9%の減少寄与要因だったことを考慮すると、実質的な伸び率は 0.1%減となった。2019 年 4 月の為替・営業日要因は 2.0%の増加寄与要因となっているが、5 月 13 日発表の貿易統計速報によれば 4 月上中旬の全商品輸出は 0.8%減であった。 Ⅰ 要 約 1. 全商品貿易動向(図表1) ① 全商品輸出額:7 兆 2,020 億円(前年同月比 [以下同じ] 2.4%減、4 ヶ月連続マイナス) ② 全商品輸入額:6 兆 6,742 億円(1.2%増、3 ヶ月ぶりプラス) ③ 貿易収支:5,278 億円の黒字 2. 機械貿易動向 (1) 機械輸出入動向(図表2) ① 機械輸出額:4 兆 6,967 億円(3.0%減、5 ヶ月連続マイナス) 為替・営業日要因を除いた実質的伸び率:0.1%減 (5 ヶ月連続マイナス) ② 機械輸入額:2 兆 1,142 億円(1.2%増、4 ヶ月ぶりプラス) (2) 為替・営業日動向 2019 年 3 月に 2.9%の減少要因、4 月に 2.0%の増加要因、5 月に9.8%の減少要因となる。 (3) 地域別動向 ① EU、北米向けがプラス、それ以外の 4 地域向けがマイナス(図表4、5) ② 北米向け:2.8%増、再びプラス(図表4、5) ③ 中国向け:10.2%減、再びマイナス(図表4、5) ④ ASEAN・南アジア向け:4.2%減、3 ヶ月連続マイナス(図表4、5、6、8、9) ⑤ EU 向け:3.5%増、3 ヶ月ぶりプラス(図表4、5) ⑥ 韓国・台湾向け:2.8%減、14 ヶ月連続マイナス(図表4、5、6、7) ⑦ その他地域向:5.1%減、4 ヶ月連続マイナス(図表4、5、10) (4) 業種別動向(図表11) 上位 21 業種中 4 業種がプラス。そのうち船舶、航空機部品の 2 業種が二桁の伸び (5) 機種別動向(図表12、13) ① 船舶(その他地域、ASEAN・南アジア向け中心)、発電機(中国、北米、ASEAN・南アジア、その他地域向け中心)等が大きくプラス ② TV(北米、EU 向け中心、6 ヶ月連続上位)等も好調に輸出が継続 ③ 鉄道車両、通信機械部分品等が大きくマイナス (6) 機械輸入動向(図表14) ① 機械輸入額上位 12 機種のうち、10 機種がプラス ② そのうち 6 機種が二桁以上のプラス Ⅱ トピックス 1.【中国】工作機械の中国向け受注額が下げ止まり。日系メーカーの現地生産が加速 2019年3月の日本からの中国向け工作機械受注額は前年同月比44.0%減の201億円で、13カ月連続のマイナスとなった。下げ幅は2月の50.4%減から縮小しており、受注額も8カ月ぶりに200億円台を回復した(全体の輸出額は、28.5%減の767億円だった)。 ここにきて、公共投資や増値税の減税などの景気対策で中国経済の減速に歯止めがかかりつつある。 2019年第1四半期(1~3月)の GDP は前年同期比6.4%増で、前四半期から横ばいとなった。3月の工業生産も前年同月比8.5%増と大幅増となっている。4月に入っても各指標は好転している。4月の輸入は同4%増となり、内需が持ち直している可能性がある(輸出は前年同月比3%減)。同じく4月の製造業 PMI 指数は50.1で、拡大・縮小の目安となる50を2カ月連続で上回った(3月は50.5)。ただし、最大のリスク要因は米中貿易紛争だ。5月に入り米国は関税を引き上げ、中国も報復措置を発表した。米中政府は交渉は継続するものの、回復しつつある中国経済への悪影響が懸念される。 2. 【台湾】米中貿易摩擦を受け経済成長が鈍化。中国からの生産移管を行う企業が続出 台湾の 2019 年第 1 四半期(1~3 月期)の経済成長率は大幅に減速し前年同期比 1.72%だった。11 四半期ぶりの低水準となった。米中貿易紛争による IT 関連輸出の低迷が響いた。台湾政府は 2019 年の成長率を 2.27%と見込むが、楽観的すぎるとの指摘もある。4 月に入っても、輸出額は 3.3%減の 258 億 3,000 万ドルと 6 カ月連続のマイナスとなった(半導体などの電子部品は 5%減と落ち込んでいる)。 台湾では 2020 年 1 月に次期総統選が行われる。与党・民進党は、蔡英文政権の経済政策への不満から苦戦が予想される。またホンハイの郭台銘董事長が野党・国民党からの総統選出馬を表明し、注目を集めた米中貿易紛争の激化を受けて、台湾の IT 機器メーカーが中国から生産拠点を移転する動きが加速している。台湾政府が域内投資を誘導する政策をとっているため、メーカーの台湾回帰が進んでいる。ホンハイはサーバー関連の生産拠点を高雄に新設する。コンパルはルーターや PC 生産の一部を桃園に移した。電源装置大手・台達電子工業は、台湾での増産に向け 132 億台湾ドルを投資する。ペガトロンはインドネシア・バタンでの通信機器の生産を強化する。現在のところ台湾企業の生産移転は通信機器など一部にとどまるが、貿易紛争が長引けば本格的にサプライチェーンを見直す動きにつながる可能性もある。

2019/05/16 14:54 日本機械輸出組合

-

鉄筋組み立てを自動化!三井住友建設がPCa部材製造ロボを開発

鉄筋コンクリート部材を工場で作るプレキャスト(PCa)部材に強い三井住友建設は、グループ会社を含めて全国5カ所に製造工場を持っており、生産性向上に力を入れています。 つい先日も、IoT(モノのインターネット)を活用した次世代PCa生産管理システムの開発に着手したというニュースがありました。(2018年12月20日付けの記事を参照) 工場生産された部材が整然と並ぶPCa製造工場の例。(以下の写真、資料:三井住友建設) 同社はこのほど、さらなる生産性向上に向けた新しい取り組みを発表しました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 鉄筋を自動組み立て するロボット「Robotaras(ロボタラス)」の開発に着手したというのです。(三井住友建設のプレスリリースはこちら) 鉄筋自動組み立てシステム「Robotaras」の試作機。ロボットアームの先端部に鉄筋保持治具を取り付け、鉄筋を型枠内に配置しているところ ロボットアームに市販の鉄筋結束機を取り付け、鉄筋の緊結を行っているところ 開発が行われているのは、佐賀県にある同社の三田川PC工場です。ここでは九州新幹線のレールを支える軌道スラブを約4年間にわたり、約1万2000枚を製造しています。 現在は約20人の作業員が鉄筋を運搬し、型枠内に配置、結束する作業を人力で行っています。しかし、同じ形の軌道スラブの製造は、単純作業の繰り返しとなります。 三田川PC工場で製造されている九州新幹線用の軌道スラブ 現在は約20人の作業員によって手作業での製造が行われている そこで同社は、この作業を自動化するため、ロボットアームを用いた自動化システムの開発に乗り出しました。 プログラムで動くロボットのアーム先端部に、鉄筋保持治具と市販の鉄筋結束機を自動着脱出来るようにして、鉄筋の配置と結束作業を自動的に行います。 同社は実際の鉄筋配置や結束を模した動作試験を行った結果、このシステムの有用性を確認し、導入にメドをつけました。 このシステムが実用化されると、作業員は鉄筋と結束ワイヤを ロボットに充てんするだけ となり、大幅な省人化・省力化が実現できます。 鉄筋組み立て自動化システム「Robotaras」のイメージ。作業員は鉄筋と結束ワイヤをロボットに供給するだけでよくなる 今後はPCa工場の製造ラインへの導入を目指し、このシステムのさらなる開発を進めていきます。将来的には、超高層マンションの主要構造部材や高速道路の大規模更新工事に使われるPCa部材の製造にも活用していく方針です。

2019/05/16 13:08 株式会社イエイリ・ラボ

-

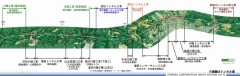

アンカーを全数3D化!Excelの施工データで作る熊谷組の「のり面CIM」

国土交通省が推進する「i-Construction」の情報面を支えるCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)は幅広く使われるようになり、日本建設業連合会がまとめた「2018施工CIM事例集」でも様々な実例が紹介されています。 しかし、トンネルや道路、橋梁、河川など、様々や分野の中で、ぽっかり抜け落ちているのが、斜面の崩壊を防ぐ「のり面」工事です。 その理由は、斜面を補強するためのグラウンドアンカー工や鉄筋挿入工の数が膨大であるため3Dモデル化しにくいからです。 さらに、アンカーなどの長さや地盤面を支える受圧板の大きさなどの仕様が、現地の地盤条件によって変わるため、施工段階にならないと正確な値がわからないという理由もあります。 そこで熊谷組は、こうした難題にチャレンジし、 ナ、ナ、ナ、ナント、 「のり面CIM」を開発 することに成功したのです。(熊谷組のプレスリリースはこちら) のり面CIMのシステム画面(以下の資料:熊谷組) のり枠型、板型の両方に対応できる このシステムは、斜面内に打ち込むグラウンドアンカー工や鉄筋挿入工などを3Dモデル化し、その設置場所やアンカーの諸元、当該箇所の地質情報、施工日、試験結果などをCIMモデルの属性情報として持たせるものです。 さらに各アンカーには、施工時の写真や試験結果のデータシートなどもリンクさせて、元データの直接ファイルを開いて見られるようになっています。 アンカー本体本体とともに、地盤面を押さえつける受圧板も3次元化できるので、見た目もリアルになっています。受圧板の形状は、のり枠形と板形の両方に対応しています。 アンカーのCIMモデルに内蔵した属性情報 受圧板の種類や大きさなどを表示する画面 これらの施工情報を一つ一つ、CIMソフトの画面を開いて入力していくのは大変な作業です。 そこで、このシステムでは、施工実績を整理した Excelデータを読み取り 自動的に3Dモデル上に配置できるようにしているのです。 アンカーの施工実績データを整理したExcelデータ。これを読み取ってCIMモデル化する システムは、3次元地質解析ソフトをベースに開発されたので、調査ボーリングをCIMモデルに追加したり、地質構造の3D解析したりといった柔軟な使い方も可能です。 このシステムは、熊本県内で施工された阿蘇大橋地区斜面対策工事で行われた密着型安定ネット工(鉄筋挿入式アンカー工併用)に導入されました。 施工中に土砂層の厚さを調査し、土砂と支持基盤となる岩の境界を自動的に3Dモデル化。アンカーの種類や長さ、配置、強度をCIMモデル上で一元管理して次ブロックの施工段階にフィードバックすることで、施工の効率化を実現しました。 阿蘇大橋地区斜面対策工事で使われた「のり面CIM」の事例 阿蘇大橋地区斜面対策工事における「のり面実施概念図」 熊谷組では今後、このシステムを全国の斜面対策工に適用していく方針です。 この「のり面CIM」の成功は、現場条件によって仕様を変えていくことが多い薬液注入工事や地盤改良工事、トンネルのフォアパイリングなどのCIM導入にも、大きな参考となりそうですね。

2019/05/15 23:39 株式会社イエイリ・ラボ

-

レーザードローン界に価格競争!FLIGHTSが600万円台の製品を市場投入

ドローンから3Dレーザー計測を行うシステムは、数年前なら2000万~3000万円する高価なものでしたが、最近は急速に価格が下がり、導入しやすくなってきました。 自社サイトでも、ドローン界のベンチャー企業、テラドローン(本社:東京都渋谷区)が700万円前後と、従来の3分の1~4分の1程度の低価格製品を発売したというニュースをお伝えしました(詳しくは019年1月18日付けの記事を参照) テラドローンが発売した700万円台のレーザードローン(写真:家入龍太) そんなところに今度は、ドローン総合事業を手がけるFLIGHTS(本社:東京都品川区)が、オーストラリアのエアサイト・オーストラリア社(Airsight Australia)と提携し、 ナ、ナ、ナ、ナント、 600万円台の新製品 「NextCore RN50」を市場に投入したのです。(FLIGHTSのプレスリリースはこちら) DJIのMatrice600 Proに搭載したレーザー計測システム(以下の写真、資料:FLIGHTS) 低価格な航空レーザーシステム「NextCore RN50」 これまでのレーザードローンは、高価なIMU(慣性航法ユニット)を搭載していたため、高価格でした。 今回、低価格化のポイントは、やはり高価なIMU(慣性航法ユニット)の工夫にありました。IMUとGNSS(全地球測位システム)を統合したことにより、高精度で低価格を実現したのです。 レーザー計測のハードには、Quanergy社製の「M8 LiDARユニット」を採用したことも低価格化を後押ししました。 重量は2.5kgと軽量のため、DJI製のドローン「Matrice600 Pro」に搭載でき、最大23分の飛行が可能です。 毎秒42万点の点群データを計測でき、秒速10mで飛行すると1回のフライトで最大50haを5cm以内の精度で計測できます。 この製品はIMUも使用しているため、GNSSだけで位置や姿勢の推定を行う方式よりも、高精度が実現できるとのことです。 「NextCore RN50」で計測した建物の点群データ 森林を上空から計測した点群データの例 計測した点群データは、エアサイト・オーストラリア社のソフトとクラウドシステムによって自動的に処理されるため、 GISエンジニアが不要 というメリットもあります。 「NextCore RN50」のスペック ドローンからデジタルカメラで空撮した写真を解析して地形の3Dモデルを作る方式に比べて、レーザー計測は茂みの上から地表面の形状や、多くの障害物に囲まれた構造物の形などを計測しやすいというメリットがあります。 ドローンレーザーの“低価格化競争”により、ユーザーにとってはこれまで“高嶺の花”とあきらめていた計測手法を採用する敷居がぐっと下がってきたのは歓迎すべきことですね。

2019/05/14 23:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

BIMモデルで確認申請!確認済証を受けたARCHICAD用テンプレートを無料公開

鹿児島市にある建築設計事務所、ixreaイクシリアは、2013年4月に吉田浩司氏がBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフト「ARCHICAD Solo」を手に、たった1人で立ち上げました。 以来、同社は着実に規模を拡大しながら、BIMの活用手法に磨きをかけ続け、ついに ナ、ナ、ナ、ナント、 BIMによる確認申請 を行い、見事、確認機関の日本ERIから確認済み証を交付されるまでになったのです。(詳しくは、ixreaのブログ記事を参照) ixreaは、ARCHICADで設計した建物のBIMモデルや図面を閲覧するためのソフト「BIMx」の形式に変換し、日本ERIに提出しました。 日本ERIでは図面だけでなく、建物の3D形状も見ながら効率的に審査を行い、ixreaに確認済証を交付しました。東京以外の地方では日本初の快挙です。 下の図やパースは、この申請に使われたテンプレートを使って仮想の木造2階建て住宅の図面などを表示した例です。 仮想の建物(以下の資料:グラフィソフトジャパン) 面積求積図 立面図 BIMモデルの“I”(インフォメーション)を生かしているのは、部屋や採光・換気・排煙の有効面積を検討する「ALVS検討図」や24時間換気の検討図です。 BIMモデルの属性情報と数式エディターを活用して、一度入力すれば検討までを行えるようになっています。 部屋の面積や採光・換気・排煙の有効面積を検討するALVS検討図 3Dの強みを生かしているのは斜線制限の確認です。BIMモデル上に斜線制限の平面を可視化することで、図面よりもわかりやすい確認や検討が行えるようになっています。 3Dを生かした斜線制限の確認 ARCHICADで作成した図面は、日本ERIに提出する際にBIMxの形式に変換し、図面リストも作成しました。 実際に提出された図面リストと同じ方法で作成された図面リスト BIMx形式に変換された各図面 今回のBIMxを用いた建築確認申請では、ixreaと日本ERIとの間で、入念な協議を行った結果、実現しました。そのため、かなり貴重なノウハウやテクニックが詰め込まれたデータと言えます。 そんな貴重なテンプレートなどがこのほど、「ARCHICAD確認申請サンプルプロジェクト」として、グラフィソフトジャパンのウェブサイトで、 無料公開 されたのです。(グラフィソフトジャパンのプレスリリースはこちら) 架空の木造住宅のARCHICADデータ(.pla形式)とBIMx(.bimx形式)が含まれており、「ARCHICAD22」と「ARCHICAD22 Solo」に対応します。 このほか、斜線制限の検討を簡単に行うための道路斜線、北側斜線、隣地斜線からなる「斜線オブジェクト」も、ARCHICADユーザーを対象に無料公開されました。 簡単に使える道路斜線オブジェクトのインターフェース BIMモデルを使って建築確認申請を行いたいと考えている建築設計事務所や審査機関は、このサンプルオブジェクトをダウンロードして、一度、シミュレーションしてみてはいかがでしょうか。

2019/05/13 22:38 株式会社イエイリ・ラボ

-

六本木の近未来住宅!竹中工務店はHoloLensで施工管理していた

東京・六本木では、2019年3月から約2年間の期間限定で「EQ Houses」という住宅が一般公開されています。 「未来のモビリティーとリビングのあり方を定義する」というテーマで、メルセデス・ベンツ日本と竹中工務店がコラボレーションして生まれた近未来住宅だけに、設計、施工、完成後の運用には、様々な新技術が導入されています。 東京・六本木で一般公開されている「EQ Houses」(写真:竹中工務店) 年間を通じて最適な採光や通風を行うため、コンピュテーショナルデザインによって設計された壁面パネル(以下の写真、資料:竹中工務店のYouTube動画より) 例えば、建物の屋根や壁には、様々な形状で穴が開いた鋼板パネルが1200枚も使われています。一見、ランダムに見えますが、年間を通じた採光や太陽光による空調負荷、通風などを ナ、ナ、ナ、ナント、 コンピュテーショナルデザイン によって最適に設計した結果なのです。 そのため、1200枚のパネルはすべて異なる形をしているといっても過言ではありません。鋼板の加工には、設計データをレーザーカッターに入力して自動的に切り出し、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデル上で、各パネルをどこに取り付けるのかが計画されました。 レーザーカッターによる鋼板パネルの加工 完成したパネル。1枚ごとに異なる形をしている 建物のBIMモデル。各パネルの取り付け位置が計画されている ここで難しいのは、1枚ずつ違った形をしているパネルを、どうしたら設計通りの位置に間違いなく取り付けられるかです。 この施工管理に、導入されたのは、MR(複合現実)デバイスとして注目されている ホロレンズ HoloLens だったのです。 HoloLensを装着してパネル取り付け作業の施工管理を行う技術者(左端) 竹中工務店が公開しているYouTube動画「竹中工務店 EQ Houses イメージ及び建物概要ムービー」を見ると、各パネルにはQRコードが張ってあり、これをスマートフォンで読み取る様子が紹介されています。 そして、HoloLensを通した映像では、そのパネルが建物のどこに取り付けられるのかが、一目りょう然で分かるようになっているにです。 スマホによるQRコードの読み取り HoloLensをかけてみるとそのパネルを建物のどこに取り付ければいいのかが一目りょう然だ

2019/05/10 18:15 株式会社イエイリ・ラボ

-

雪に埋もれた構造物も見える化!鹿島がスマホを高精度AR機器に

現場の風景と建物などの3Dモデルを重ねて見られるAR(拡張現実)技術の施工管理での活用が、最近、注目を集めています。 AR用の機器としては、マイクロソフトの「HoloLens」のように頭に装着して見るゴーグルタイプのものがよく使われますが、現場と3Dモデルの位置を合わせる「マーカー」の設置やAR機器の装着に時間がかかったり、AR機器の台数が限られていたりすることもよくあります。 そのため、複数の施工管理者が同じARを見ながら打ち合わせや確認を行うのが難しいという課題もありました。 そこで鹿島はサイテックジャパン(本社:東京都大田区)と共同で、施工管理者が手軽に使えるAR用のハンディー型モニターを開発しました。 その正体は、AR対応のスマートフォンに ナ、ナ、ナ、ナント、 測量用のGNSSアンテナ を合体させたものなのです。(鹿島のプレスリリースはこちら) AR対応のスマートフォンにGNSS受信アンテナを合体させたハンディー型端末(以下の写真、資料:鹿島) 現場での使用イメージ 現場の風景とコンクリートダムの3Dモデルを重ねて見た映像 測量などに使われる直径13cm、高さ26cmの本格的なGNSS(全地球測位システム)のアンテナを使っているため、位置計測の精度は水平方向10mm、高さ方向20mmと非常に高くなっています。 この端末に構造物などの3Dモデルを入れて現場と重ねて見ることで、施工が計画通りに行われているかどうかを直角的に判断したり、これから建設するものの位置を現場で確認したりすることができます。 鹿島は秋田県内で施工中の成瀬ダム堤体打設工事でこの端末を初めて活用しました。 ICT建機で基礎掘削を行うときに地表部分の切り出し位置や堤体の位置を確認や、ベルトコンベアの基礎の位置確認などにこのハンディー端末を使用し、効果を確認したそうです。 現場の風景にダムの3Dモデルを重ねて見ることで、構造物と現地盤面の境界位置などがよくわかる 国土交通省の「i-Construction」施策により、3Dマシンコントロールシステムを搭載したブルドーザーやバックホーなどで施工するICT土工が急速に普及し、施工の目印となる「丁張り」が不要となって生産性が向上しています。 一方、施工管理者にとっては丁張りがないので、図面通りに現場が施工されているのかがわかりにくくなったという不安も出てきました。 そこで、このハンディー型AR端末を “バーチャル丁張り” として活用することで、様々な部分の施工管理を安心して行えそうですね。 成瀬ダムの現場は豪雪地帯なので、鹿島は今後、雪に埋もれた構造物や資材を「見える化」しながらの除雪作業や、出来形検査などへの適用なども行う方針です。 また埋設物や支障物の多い都市部の工事などにも用途を広げていくことのことです。ARゴーグルとは違った便利さが期待できそうですね。

2019/05/09 17:33 株式会社イエイリ・ラボ

-

酔っ払い運転も!台湾警察大学の日本製ドライブシミュレーターによる訓練を直撃

台湾桃園市にある中央警察大学は、台湾警察の幹部養成を担うエリート校です。 ここで、日本のフォーラムエイトが開発したVR(バーチャルリアリティー)ソフト「UC-win/Road」やドライビングシミュレーターが使われているとの情報を入手したので、平成最後の仕事として直撃取材を試みました。 中央警察大学の校舎(以下の写真:家入龍太) 校舎の一角には、フォーラムエイト製ドライビングシミュレーターが3台設置されていた 台湾警察のエリートと教官たち。ドライビングシミュレーターの運転席に座っている方が、交通学科長のピーチャン・チャンさん このドライビングシミュレーターは、実物のクルマの動きを物理法則に従って忠実に再現できるものです。 これを台湾警察のエリートたちが訓練に使っていると聞いて、真っ先に想像したのが犯人とのカーチェイスやクルマの前に回り込んで停車されるための激しい訓練でした。 しかし、実際の使い方は ナ、ナ、ナ、ナント、 安全運転を極める ことを追究するという、極めてオーソドックスなものだったのです。 ドライビングシミュレーターの訓練に先立って講義する陳家福教官

2019/05/08 16:33 株式会社イエイリ・ラボ

-

複数の建機を自動連携!キャタピラーと大成建設が無人化施工の実現目指す

大成建設は工事現場の生産性を上げるため、ここ数年「T-iROBO」シリーズと呼ばれる様々な建設ロボットを開発してきました。 現場を無人清掃する「T-iROBO Cleaner」やダム湖に潜って湖底を可視化する「T-iROBO UW」、コンクリート床版の鉄筋結束を自動化する「T-iROBO Rebar」、床仕上げを行う「T-iROBO Slab Finisher」などを紹介してきました。 その大成建設は、土工の生産性をさらに高めるため、キャタピラージャパンとタッグを組み、 ナ、ナ、ナ、ナント、 複数の建機を自動連携 させた無人化施工の実現を目指す取り組みを始めたのです。(キャタピラージャパンのプレスリリースはこちら) 開発のベースマシンとなるのは、電子制御が可能なキャタピラージャパンの次世代油圧ショベル「Cat320」で、掘削やダンプトラックへの積み込み作業などを自動化する技術開発に着手しました。 複数の建機による無人化施工を目指すベースマシンとなる油圧ショベル「Cat320」(以下の写真:キャタピラージャパン) 両社は開発の第一段階として、2014年に開発した巨岩を自動的に小割りする「T-iROBO Breaker」にCat320を実装し、2018年6月に作動テストを行いました。 その結果、Cat320は本体の改造なしで自律割岩システムを作動させることができ、直径1.5m級の岩を90%以上の高い精度で自律作業を行うことができました。 第一段階として実施した自律制御による割岩作業 続いて、第二段階として2018年7月から土砂ピットの掘削とダンプトラックへの積み込み作業を自動化するアルゴリズムの開発を行い、熟練工の運転技術をデータ化。基本的な掘削・積み込み作業の自動化と、ダンプトラックとの連携に注力してきました。 第二段階として取り組んだ自律制御による掘削・積み込み作業の自動化 Cat320には「CAN(Controller Area Network)」と呼ばれるネットワーク規格を採用しており、建設機械内部の各システムやセンサーを統合・連携させた制御が可能になっています。 今回の開発では、CANと外部との相互通信をシンプルかつ高速に行えるようにしました。さすが、もともとICT化が進んだマシンを使うと、無人化施工の技術開発もスピーディーに進みそうですね。 今後、キャタピラージャパンは AIの活用も視野 に入れて、建設機械の作業自動化や無人化施工技術の確立を目指していくとのことです。 土工現場も自動車工場と同じように、無人のロボ集団が黙々と施工を行う時代が、すぐそこまで来ているのかもしれませんね。

2019/05/07 14:59 株式会社イエイリ・ラボ

-

最近の機械貿易動向(1月)〜機械輸出伸び率3ヶ月連続マイナス〜

日本機械輸出組合 2019.3.14 平成 31 年 1 月の機械輸出額は 3 兆 5,476 億円、対前年同月比 8.5%減と、3 ヶ月連続でマイナスとなった。これは、① 北米向け以外の 5 地域すべてでマイナスだったこと、② 自動車、産業機械をはじめ 19 輸出業種がマイナスとなったことなどによる。為替・営業日要因が1.9%の減少寄与要因だったことを考慮すると、実質的な伸び率は 6.6%減となった。平成 31 年 2 月の為替・営業日要因は 0.2%の減少寄与要因となっているが、3 月 7 日発表の貿易統計速報によれば 2 月上中旬の全商品輸出は 1.2%増であった。 Ⅰ 要 約 1. 全商品貿易動向(図表1) ① 全商品輸出額:5 兆 5,747 億円(前年同月比 [以下同じ] 8.4%減、2 ヶ月連続マイナス) ② 全商品輸入額:6 兆 9,903 億円(0.6%減、10 ヶ月ぶりマイナス) ③ 貿易収支:1 兆 4,156 億円の赤字 2. 機械貿易動向 (1) 機械輸出入動向(図表2) ① 機械輸出額:3 兆 5,476 億円(8.5%減、3 ヶ月連続マイナス) 為替・営業日要因を除いた実質的伸び率:6.6%減 (3 ヶ月連続マイナス) ② 機械輸入額:2 兆 2,222 億円(0.3%減、2 ヶ月連続マイナス) (2) 為替・営業日動向 2019 年 1 月に 1.9%の減少要因、2 月に 0.2%の減少要因、3 月に3.0%の減少要因 となる。 (3) 地域別動向 ① 北米向け以外の 5 地域向けがマイナス(図表4、5) ② 北米向け:5.8%増、3 ヶ月ぶりプラス(図表4、5) ③ 中国向け:19.0%減、3 ヶ月連続マイナス(図表4、5) ④ ASEAN・南アジア向け:3.9%減、26 ヶ月ぶりマイナス(図表4、5、6、8、9) ⑤ EU 向け:3.7%減、4 ヶ月ぶりマイナス(図表4、5) ⑥ 韓国・台湾向け:16.7%減、12 ヶ月連続マイナス(図表4、5、6、7) ⑦ その他地域向:16.6%減、2 ヶ月連続マイナス(図表4、5、10) (4) 業種別動向(図表11) 上位 21 業種中 2 業種がプラス。そのうち航空機部品のみが二桁の伸び (5) 機種別動向(図表12、13) ① TV(北米、EU 向け中心、4 ヶ月連続上位)、航空機部品(北米向け中心)等が大きくプラス ② 鉄道車両、通信機械部分品等が大きくマイナス (6) 機械輸入動向(図表14) ① 機械輸入額上位 12 機種のうち、8 機種がプラス ② そのうち 4 機種が二桁以上のプラス Ⅱ トピックス 1.【インドネシア】好調な経済成長を維持。今後のデジタル経済の進展に注目 インドネシアの2018年の経済成長率は、前年比5.17%増となった。個人消費が成長をけん引している。政府は、2019年の経済成長を5.3%程度になると予想している。一方、海外からの直接投資額は2017 年比で8.8%減の392兆ルピアとなった。 インドネシアでは、スマホの普及や中間層の成長を背景にデジタル経済が急速に進展している。政府は、2020年までに東南アジア地域の「デジタル先進国」となる目標を掲げており、現在では電子決済システムが浸透し、EC も急成長している。大手財閥リッポー・グループは、デジタル経済への関与を強めている。リッポーは、電子マネー最大手の「オボ(ovo)」を運営しており、さらに中国ネットサービス大手のテンセントに出資した。EC では、地場企業トコペディアをはじめ、ブカラパック、JD などが主要企業である。米アマゾンもインドネシアへの進出を計画している。EC 市場は、2022年には4,250億ドルにまで成長するとの予測もある。配車サービス分野では、地場最大手のゴジェックがシンガポールのグラブと熾烈なシェア争いを繰り広げている。 しかし、懸念される点は、規制緩和の進展が鈍化していることである。2018年末、政府はデジタル分野における規制緩和政策を発表したが、国内からの反発で撤回に追い込まれている。 2. 【ブラジル】国内経済に回復の兆し。自動車セクターに注目が集まる ブラジルの 2018 年第 3 四半期(7-9 月期)の経済成長率は、前年同期比で 1.3%となった。トラック業界のストの影響も消え、民間消費が力を取り戻しつつある。2019 年は、経済成長が緩やかに加速すると見られている。国際通貨基金(IMF)は、2018 年の成長率を 1.4%、2019 年を 2.4%と予測している。 ボルソナロ新政権の発足後、主要株価指数ボベスパは約 10%上昇し、為替相場もレアル高が続く。インフレ率も安定している。2019 年 2 月に入り、ブラジル中央銀行は政策金利を過去最低の年 6.50% に据え置いた。ボルソナロ政権は経済の構造改革を打ち出しており、世銀のビジネス環境調査で 50 位以内に入るという目標を打ち出した。パウロ・ゲジス経済相の手腕に期待がかかる。 今後注目されるのは、自動車産業である。ブラジルは中南米の生産・輸出基地となりつつある。2018 年の自動車生産台数は、前年比 6.7%増の 288 万 724 台だった。また、国内販売台数は 14.6%増の 256万 6,433 台だった。2019 年 1 月の生産台数は、前年同月比 24.6%増の 21 万 6,834 台と好調を維持している。新たな自動車産業政策である「Rota2030」が、2018 年 12 月に施行された。燃費・安全性基準を満たした自動車には、工業製品税を減免する措置などを導入し、産業の競争力強化や投資促進を図る。

2019/03/14 15:25 日本機械輸出組合

-

日本建設機械工業会 平成31年2月度 会長記者会見開催 (第55回)

平成31年2月度 会長記者会見開催 (第55回) 一般社団法人日本建設機械工業会では、例年2月と8月に出荷金額の需要予測を行っています。 この度も多くの報道関係者にお集まりいただき、下記の通り会長記者会見を開催致しました。 日 時:平成31年2月26日(火) 場 所:経団連会館4F ダイヤモンドルームにて 場 所:出席者:報道関係者 47名 内 容:2018、2019年度 建設機械 需要予測 (190226.pdf サイズ:248KB) 大橋会長によるご挨拶と報告 記者会見の模様。多数のご参加をいただきました。ありがとうございました。

2019/02/27 13:48 一般社団法人 日本建設機械工業会

- 27

- 27

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社