-

1

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スーパーグレート」新型モデルを発表

-より優れた経済性と快適性、そしてクラストップの安全性を追求した新型「スーパーグレート」が拓く新世代の大型輸送- 2023 年 10 月 25 日 ・ 経済性、安全性、快適性および操作性を改良して6年ぶりにフルモデルチェンジ・ 新型 6R30 エンジン(12.8L)、フェイスリフトキャブで燃費性能を向上・ 「2025 年度重量車燃費基準(JH25 モード)」に適合(*一部機種を除く)・ スーパーハイルーフを新規設定し、より広く快適な室内空間を実現・ ダイムラートラック・グループで最新の先進安全装置を新規搭載し、より広範囲での危険対応をサポート三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、大型トラック「スーパーグレート」の新型モデルを10月25日に発表しました。新型「スーパーグレート」は年内に国内で発売します。2017年から6年ぶりにフルモデルチェンジした新型「スーパーグレート」は、経済性、安全性、快適性、そして操作性の向上をコンセプトに開発し、キャブデザインも一新してさらに進化を遂げました。新型モデルは燃費性能を向上した新型6R30エンジン(12.8L)を搭載し、大型トラックに求められるパワフルな走りと高い燃費性能を両立させました。また、キャブデザインの改良により空気抵抗を改善し、転がり抵抗の少ないタイヤを追加設定することで、「2025年度重量車燃費基準(JH25モー ド)」に適合しました。キャブデザインには小型トラックと大型観光バスでも採用しているふそうのブランドアイデンティティである「ふそうブラックベルトデザイン」を新たに採用し、ふそうブランドと大型トラックにふさわしいデザインに生まれ変わりました。さらに、ダイムラートラック・グループで最も新しく、精度を向上させてより広範囲での危険への対応をサポートする先進安全装備を初搭載し、衝突被害軽減ブレーキを通じた危険予防や右左折時および発進時における安全確保を強化し、大型トラックに求められる高度な安全性に対応しました。物流・運送業界における「2024年問題」に伴い輸送の効率化が急務となる中、長距離輸送が多い大型トラックに求められる快適性や安全性および操作性を強化し、より優れた燃費性能とパワフルな走りを実現した新型「スーパーグレート」は、輸送の効率化に貢献します。MFTBC はダイムラートラック・グループの一員として、自動運転技術を含む高度な先進安全技術の開発を通じ、道路上での安全をより高め、同グループ製トラックやバスによる事故をゼロにすることを目指すミッション「ビジョン・ゼロ」に賛同しています。MFTBC は2019年に国内商用車で初めて*運転自動化レベル2の高度運転支援機能を搭載した「スーパーグレート」を発売し、ダイムラートラックのグローバルネットワークを通じて、より高度な先進安全技術の開発を進めています。MFTBC は、より安全かつ効率的な長距離輸送を可能にする先進安全技術を搭載したトラックのいち早い市場投入を、今後も目指していきます。*2019年10月時点、MFTBC 調べ 新型スーパーグレート(※撮影用特別仕様車) シャシ型式:FS84VVZ1TC(スーパーハイルーフ、エグゼクティブパッケージ仕様)。塗色:ボルドーレッド M(パブコ 特別塗色)。架装:パブコ製 EXEO WING Pro Edition(サイドスカートオプション、特別デカール装飾)、アルミホイー ルはオプション*スーパーハイルーフは型式によって設定の有無があります。■新型「スーパーグレート」の主な特長① パワフルで燃費性能を向上した高性能の新型6R30エンジン(12.8L)を新規搭載新型「スーパーグレート」は、従来モデルから採用している6R20エンジン(総排気量10.7L)及び 6S10エンジン(総排気量7.7L)に加え、パワフルな走りと経済性を両立した新型6R30エンジン(総 排気量12.8L)を新たに追加し、従来車から燃費性能を向上させました。新型6R30エンジンは、圧縮比の増加とターボ改良によるブースト増大によって、燃焼圧力を上げて熱効率を改善しています。エンジン出力に応じた2つのターボチャージャーを設定し、特に低速トルクの増大を実現しています。エンジンの低速トルク増大に合わせて早めにシフトアップし、使用頻度が高くなるエンジン低回転域でのキャリブレーションを最適化しました。また、AMT「ShiftPilot®」と6R30エンジンとの組み合わせ時に、低速トルク増大に合わせて変速タイミングも最適化しました。これらの燃焼系の改善と、エンジン各部の駆動抵抗の低減及びチューニングにより、燃費性能の向上を実現しました。6R30エンジンは低回転域での走行頻度を増やすことで、振動や騒音が少なく、運転の負担やドライバーの疲労軽減にもつながります。大排気量エンジンならではの強いトルクにより、長い坂道などでは余裕のけん引力を備え、加速時の優れたレスポンスを併せ持つことで、運転の快適性向上にもつながります。さらに、6R30エンジンは排気後処理装置で「BlueTec®システム(再生制御式 DPF+尿素 SCR)」による NOx 浄化率も向上させています。「AdBlue®」はドイツ自動車工業会の登録商標です。 「BlueTec®」は Daimler Truck AG の登録商標です。 「ShiftPilot®」は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

2023/10/26 11:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック930E-5 を導入

2019 年9 月5 日 コマツ コマツ(社長:小川啓之)は、豪英資源大手BHP 社のサウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリアピルバラ地区)向けに、超大型ダンプトラックの最新モデルであり、無人ダンプトラック運航システム(Autonomous Haulage System 以下AHS)を後付け可能な930E-5 を計41 台導入し、2019 年10月より順次稼働を開始します。 コマツのAHS ダンプトラックは、現在世界3 カ国 9 鉱山で稼働しており、累計稼働台数は180台、総運搬量は20 億トンを達成しました。最近ではLTE (Long-Term Evolution) モバイルブロードバンド技術によるオペレーションも一部鉱山で開始しています。また本年4 月に米国アリゾナ州に新設したAHS を専門に取り扱う組織「AHS Center of Excellence」より、お客様へのイノベーション、トレーニングやサポートを提供していきます。またサウス・フランク鉄鉱山で稼働するダンプトラックやAHS を現地にてサポートするため、コマツオーストラリア(株)を通じて西豪州でサポート人員の雇用を創出します。 コマツは、2019 年4 月より3 カ年の中期経営計画(2019-2021 年度)「DANTOTSU Value - FORWARD Together for Sustainable Growth」をスタートし、安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場をお客様と共に実現することを目指しています。今回の超大型ダンプトラックの導入により、テクノロジー主導による雇用創出とともに、鉱山のお客様の安全性・生産性の向上およびオペレーションの最適化により一層貢献していきます。 【写真:実験場で試験走行する超大型ダンプトラック930E-5(米国アリゾナ州)】 【写真:BHP 社サウス・フランク鉄鉱山に導入された超大型ダンプトラック930E-5】 お問い合わせ先:コマツ コーポレートコミュニケーション部 〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6 TEL:03-5561-2616 URL:https://home.komatsu/jp/

2019/09/05 11:12 株式会社小松製作所

-

3

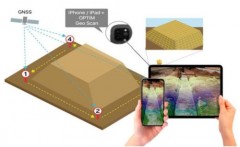

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

昨年、発売されたiPhone 12 ProやiPad Proに搭載されているLiDAR(赤外線3Dスキャナー)機能を使った点群計測に、建設関係者の熱い注目が集まっています。 RTK-GNSS受信機と連動し、iPhoneで公共座標系による点群計測が行えるオプティムの「Geo Scan」(特記以外の資料、写真:国土交通省 ICT普及ワーキンググループの資料より) そんな中、2021年9月6日に、老舗の建設現場情報サイト、「現場主義」が「小規模ICT施工、iPhoneやiPadのLiDARなどを活用」という記事を報じました。 小規模ICT施工でのiPhoneなどのLiDAR活用を報じた記事(資料:現場主義より) いったい、何が起こっているのだろうと思いきや、8月27日に国土交通省が開催した「ICT普及促進ワーキンググループ」(以下、WG。座長:立命館大学理工学部 建山和由教授)で、小規模現場で行われるICT施工の道具として、ナ、ナ、ナ、ナント、スマホのLiDARを正式に使えるようにするための検討が行われたというのです。国土交通省では、ICT活用工事を中小の建設会社に普及させるため、2020年度から「簡易型ICT活用工事」という制度を導入し、同年度は110件で実施しました。高価な機器や建設機械が必要なため、コストがかかる「3次元起工測量」や「ICT建機による施工」を必須項目から外すことで、3次元データを使った施工管理を行いやすくしたものです。 簡易型ICT活用工事の概要 WGでは、この簡易型ICT活用工事で、構造物が設計通りに造られているかを確かめる出来形管理の道具として、iPhoneのLiDAR機能を使った計測の導入を検討しました。

2021/09/08 17:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

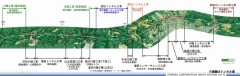

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

ひと昔前まで、伝統的な経験・勘・度胸による“KKD”が幅を利かしていた土木工事の現場は今、大きく変わってきました。スーパーゼネコンの一角を占める清水建設が本気出すと、土木工事はこう変わるというのを実証しているのが、同社が神奈川県山北町から秦野市にまたがる区間で施工中の新東名高速道路の現場です。 神奈川県内で清水建設が施工中の新東名高速道路の現場。西から川西工事、高松トンネル工事、萱沼トンネル工事、高取山トンネル西工事の施工を担当している(以下の資料・写真:特記以外は清水建設) 特にこの区間の最西端にある川西工事は、ナ、ナ、ナ、ナント、ICT-Full活用工事と銘打っているほど、最先端のICT(情報通信技術)がフルに導入されているのです。この工区の西端にある塩沢地区では、スマートインターチェンジを施工しています。他社が施工する近隣現場からの残土処理を行うため、約300万m3という壮大な盛り土工事を行っています。 川西工事の塩沢地区で施工中のスマートインター。北側の川を付け替え、約300万m3の巨大盛り土を構築する 施工中の盛り土現場。完成すれば対岸の山まで盛り土上を高速道路が通ることになる ARによって見た完成予想図(2点の写真:家入龍太) 現場は谷なので、本来は橋を架けて通すところですが、他工区からの残土を受け入れる使命を持ったこの現場では、あえて盛り土を構築して道路を通します。ドローンによる測量や点群データ、3DのCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)による施工計画、ICT建機による施工はもはや当たり前です。盛り土の施工管理も、50cm立方の「ボクセル」という単位ごとに、転圧回数や含水比、施工時の天候、残土の発生現場などを記録しており、その精密さにも驚かされます。 点群データやCIMによる施工計画

2020/11/04 17:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021 年 7 月 26 日 • 北陸エリアの中核拠点を移転してオープン • 北陸初の電気トラック用急速充電設備を新設 • 「ミライ」プロジェクトの一環、初の移転ケース • 国内販売拠点の改装や新設を通して高品質なサービスを提供し、労務環境を改善三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・シック、以下 MFTBC)は、北陸エリアの中核販売拠点である石川県の金沢支店を移転し、8 月 17 日(火)より営業を開始します。 金沢支店は、石川県内で最大の入庫数がある、北陸エリアの中核拠点です。このたび、従来の金沢市から、隣接する白山市内に移転しました。金沢市の物流を支える海側環状道路、山側環状道路、そして国道 8 号線にほど近く、金沢市と白山市にまたがる北陸自動車道白山インターチェンジから 2.5km に位置しており、金沢市に加えて白山市の工業エリアからも利便性が高くなり、より質の高いサービスをお客様に提供します。 金沢支店の外観 今回の移転は、国内販売拠点の施設の改良・新設でより高品質なサービスを目指し、従業員の働く環境を改善する「ミライ」プロジェクトの一環です。金沢支店は、当プロジェクトの枠組みにおいて初の移転ケースです。新拠点は、ふそうディーラーコンセプトに基づき、ブランドカラーの赤・黒・白を基調としたモダンな外観デザイ ンとし、建材にこだわることで耐久性と安全性を追求しました。環境に配慮してバイオ式 3 次排水処理装置を採用しており、排水は再利用できるレベルまでろ過されます。 受付エリアと整備工場が屋内でつながり、雨天や降雪時のお客様対応や労働環境に配慮した構造です。大型10ストール・中小型3ストールに相当する整備能力を持ち、多機能リフトなど最新式の整備機器を導入したほか、作業効率向上のため、レーンの前後通り抜けを可能にするなどの配慮を施し、お客様に質の高いサービスを提供できる体制を整えています。また、工場の入庫・作業状況がひと目でわかる「デジタル管理ボード」を事務所とメカニックルーム、入口通路に設置し、入庫管理の円滑化を目指しました。さらに、メカニックの労働環境を改善すべく、男女別の浴室・シャワールームを完備しました。お客様待合室も男女別とし、リクライニングチェアなどでお客様にとっての快適な空間を志向しています。そして地域社会に溶け込んで事業活動を行いたいという願いから、敷地に隣接する地蔵尊を地元町会とともにお守りすべく、地蔵尊由来の銘版を設置しました。移転を機に、金沢支店には北陸初の電気トラック用の急速充電設備を設置しました。MFTBCが2017年に発表した電気小型トラック「eCanter」は現在国内外で 200 台以上が稼動しており、今日の都市が抱える騒音や排出ガス、CO2低減の課題に向けたソリューションとして、国内外のお客様から高く評価されています。本年 6 月には、日本政府のグリーン成長戦略で商用車の脱炭素化目標が定められるなど電動化へのニーズが高まっており、当社はこの社会的な流れの加速に貢献すべく、今後も国内拠点に急速充電設備を増設していきます。「ミライ」プロジェクトについて お客様第一を掲げる MFTBC の中核を担う「ミライ」プロジェクトは、高品質なサービスをお客様に提供し、また 従業員の働く環境を改善することを目的に、国内販売拠点の設備や施設の改良を「ソフト」と「ハード」を組み合わせたアプローチで行うプロジェクトです。ソフト面では、2017年に国内販売拠点で開始した「リテールエクセレンス」と呼ぶ活動の下、整備業務のプロセス改善と販売部門社員への意識改革を促進します。ハード面では、プロジェクトのコンセプトである「3R」(改装-Refurbish、再建–Rebuild、移転-Relocate) に基づき、全販売拠点を対象に評価を行い設備と施設の改良を実施します。 三菱ふそうトラック・バス株式会社について 三菱ふそうトラック・バス株式会社(MFTBC)は、ダイムラートラック社が89.29%、三菱グループ各社が 10.71%の株式を保有し、川崎市に本社を置く商用車メーカーです。85年以上の長い歴史を持つ FUSO ブランドの、小型、中型、大型トラックやバス、産業用エンジンを含む製品を世界 170 以上の市場向けに開発・製造・販売しています。2017年、初の量産型電気小型トラック「eCanter」を市場に導入し、2019年には、日本の商用車市場のベンチマークとなる、SAEレベル 2 相当の高度安全運転技術を搭載した大型トラック「Super Great」を商用車メーカーとして初めて日本に導入しました。MFTBCは、ダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルズ社(DICV)とともにダイムラー・トラック・アジアの一員として、製品開発、部品調達、生産などの分野で協力し、お客様に最高の価値を提供しています。

2021/07/26 18:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

6

竹中、鹿島がタワークレーンの全作業を遠隔操作化! オペレーターはオフィス勤務の時代

建築現場に欠かせないタワークレーンのオペレーターは毎日の朝夕、高所にある運転席まではしごを使って“垂直通勤”を約30分かけて行っています。この状況は肉体的にも、生産性向上の点でも改善の余地があると考えた竹中工務店、鹿島、アクティオ、カナモトの4社は、「TawaRemo」というタワークレーン用の遠隔操作システムを開発しました。これまで、大阪に設置した専用コックピットタイプで名古屋の現場のクレーンを遠隔操作する実証実験(2020年6月17日付のイエイリラボブログ参照) や、簡易コックピットタイプのシステムを東京都内の建築現場で本格運用(2021年4月14日付のイエイリラボブログ参照)するなど、着々と実用化に向けて開発を続けてきました。 専用コックピットタイプの構成(以下の資料:竹中工務店、鹿島) 簡易コックピットタイプの構成 都内のある建築現場で稼働するタワークレーン(左)と無人の運転席(右) この取り組みによって、オぺレーターの作業環境は大幅に改善し、運転席への昇降という移動のムダも削減されたため、生産性向上にもつながりました。そして4社はこのほど、専用コックピットタイプを大阪市内の解体現場に本格導入し、ナ、ナ、ナ、ナント、 日中の全作業を遠隔操作化 することを実現したのです。これは日本で初めての快挙です。(竹中工務店のプレスリリースはこちら) 専用コックピットでタワークレーンを遠隔操作するオペレーター 専用コックピットが置かれた地上の建屋 専用タイプのコックピットは重量約300kgで、従来のクレーン運転席と同様に、複数台のカメラから映像や荷重などの動作信号や異常信号を表示する各種モニターが装備されているほか、クレーン操作用のレバーやフットスイッチが設置されています。クレーンの目視による始業前点検などの操作も、コックピットから行えるようになっています。驚くべきことに、吊り荷によるクレーンの振動や傾きを「フォースフィードバック」によって再現する振動台まで付いており、オペレーターはまるで実際の運転席に座っているような感覚でクレーンを操作できます。今後、2022年初旬には、カナモトが専用コックピットタイプのTawaRemoを 5~10台増産 し、アクティオがこれに合わせて同社保有のタワークレーンを順次、改造します。そして竹中工務店や鹿島は、TawaRemoを運用する現場を順次、増やしていく計画です。また、技術連携を行っている清水建設(2020年10月21日付のイエイリラボブログ参照)や、建設RXコンソーシアム(2021年9月24日付のイエイリラボブログ参照)の参加企業とも連携し、TawaRemoの実工事への普及・展開を加速していきます。このほか、異なる現場で稼働する複数のタワークレーンを、まとめて遠隔操作する拠点の構築を目指して、関係省庁などとの協議も、引き続き進めていきます。これまで運転士の中で最も過酷だったタワークレーンのオペレーターは、近い将来、快適なオフィス勤務の仕事へと大きく変わりそうですね。

2021/12/16 13:12 株式会社イエイリ・ラボ

-

7

ハスクバーナ・ゼノア「クールベスト Pro」 新登場!先着 3000 名様限定プレゼントキャンペーン実施

― これでバッチリ熱中症対策!今年の夏は涼しく草刈り! ― 2022 年 4 月 21 日 ハスクバーナ・ゼノア株式会社(本社:埼玉県川越市、 代表取締役 社長 パウリーン・ニルソン)は、ゼノア バッテリーウェアシリーズ から充電式ファン装着 空調機能付きウェア「クールベスト Pro」を発売 いたします。(2022 年 5 月より発売)背面のファンから吸い込まれた空気が、服下全体に風を通して体温の上昇を防ぎます。夏の屋外でも涼しく快適に作業。熱中症が心配な夏の作業負担を軽減します。脇下の通気メッシュでさらに涼しく。 クールベスト Pro+バッテリーキット+ファンの 3 点がセットになって、すぐに使える「クールベスト Pro キット」のメーカー希望小売価は、20,900 円(税込) です。バッテリーキットは他のゼノア バッテリーウェアとも併用いただくことが可能です。 【クールベスト Pro】バッテリーウェアで熱中症対策 大型ファンと強力バッテリーでベストの中に風をとりこみ、暑い夏の屋外作業を涼しく快適に。両脇がメッシュ素材となっており、脇下から風が吹き抜けることで体を冷却します。保冷剤を収納することも可能な、通気エアダクトポケット付きです。パワフルバッテリーで稼働 バッテリーは最大出力 12V の高性能リチウムイオンバッテリーで風量が 強 (10V) で約 7 時間、風量弱 (6V) なら約 25 時間と、長時間の連続稼働が可能です。大型ファン 6 枚羽の大風量大型ファンを 2 個搭載しています。重量は 207g と軽量です。粉塵を防ぐカバー付きです。 素材 〈素材〉マイクロソフトシェル、PA コーティング加工、撥水加工 〈混率〉本体:ポリエステル100% 別布:ナイロン100%。 清涼感があり軽量、撥水性に優れています。 シリーズで共有できるバッテリーとファンゼノアは、シリーズ商品として「クールジャケット Pro」「クールパンツ Pro」と「ヒートベストPro」を発売しております。 バッテリーは全モデルに共通、ファンは「クールジャケット Pro」「クールパンツ Pro」に共通で使えます。単品価格 ・クールベスト Pro (M, L, LL, 3L) : 4,400 円 (税込) ・バッテリーキット ZAC230:11,000 円(税込) ・ファンキット ZAC240:5,500 円(税込)サイズ ユニセックスで、M/L/LL/3L の 4 種をご用意しました。

2022/04/22 12:11 ハスクバーナ・ゼノア株式会社

-

8

コマツ 新入社員への社⻑メッセージについて

2024年4月1日 コマツ(社⻑︓⼩川啓之)は、石川県⼩松市の「コマツウェイ総合研修センタ」にて、2024年度の新⼊社員研修を開始しました。研修は5年ぶりに受講者全員が研修センタに集合し、対面形式にて開催され、社⻑の⼩川啓之がコマツグループの定期採用新⼊社員351名※を対象に講話を⾏いました。講話の中での新⼊社員に向けたメッセージを下記の通りまとめましたのでお届けいたします。※コマツの2024年4月の事業所採用を含めた新卒全体の定期採用人数は301名です。記次のステージ、次の世代、次の100年に向けて安全・健康第一に、グローバルに活躍しよう︕ 「⼊社おめでとう。今日から、私たちの仲間になったことを心から歓迎したい。皆さん一人ひとりには、何よりも安全・健康第一で、コンプライアンスを徹底し、社会人人生を歩んで⾏ってもらいたい。 企業を取り巻く環境は、さまざまな経済安全保障リスクや自然災害等の有事、サステナビリティ・リスク(気候変動、脱石炭)、サイバーセキュリティー・リスクなど、これまで以上に不確実で不透明な環境下にあり、外部環境の変化と事業リスクへの対応⼒強化が求められる。このような環境下、今年度は中期経営計画(2022-2024年度)の最終年度を迎えた。引き続きカーボンニュートラル、DX、ダイバーシティなどの潮流をビジネスチャンスと捉え、新たなコンセプト、ビジネスモデル、商品群などによって世界中のお客さまと共に価値創造を更に進め、収益向上とESG課題解決の好循環により持続的成⻑を目指していく。 コマツグループは、多様な人材が、互いに個性や価値観を認め、活かし合い、誰もが安心して働くことができる職場環境を実現するために、ダイバーシティ&インクルージョンを推進している。また、コマツグループはグローバルに事業を展開しているため、グループ内で共に働く仲間達は、多様な文化や考え方をもっている。その中で人脈を作り、専門技術⼒やコミュニケーション能⼒、独創⼒を培いながら、グローバルに通用する能⼒を磨いてもらいたい。そしていろいろな機会に積極的にチャレンジすることで、さまざまな知識を身につけ、⾏動の範囲を広げていって欲しい。また、コマツの強みは、「ものづくりと技術の革新」と「品質と信頼性の追求」を基本とした ①他社に先駆けたイノベーションへの取り組み ②コマツウェイによる価値観の共有 ③継続的な事業改革/構造改革であり、社員の皆さんにはこれらの強みを体現する為に、いろいろな場に積極的に飛び込み、現場・現物・現実に基づいて問題点をしっかりと⾒つめ、⾃律的・継続的に改善・改革する現場⼒を身につけて欲しい。そして、⾔葉にしたことは必ず実⾏するという強い意志を持ちながら、自分自身の夢の実現に向けて強みを磨いてもらいたい。 コマツは、2021年に100周年を迎えましたが、諸先輩方がこれまで築き上げてきた⻑きにわたる経験知を活かし、私たちが目指す未来の現場に向けた次のステージに踏み出し、よりよいサステナブルな未来を次の世代につなぎ、次の100年も持続的な成⻑に向けて新たな価値を創り続けるために、共に挑戦していこう。以上

2024/04/01 11:00 株式会社小松製作所

-

9

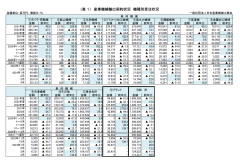

2024年4月 産業機械輸出契約状況

1.概要本月の主要約70社の輸出契約高は、1,154億3,700万円、前年同月比38.5%増となった。本月、プラント案件はなかった。単体は1,154億3,700万円、前年同月比38.5%増となった。地域別構成比は、アジア45.3%、中東38.1%、南アメリカ6.3%、北アメリカ5.2%、ヨーロッパ2.6%となっている。2.機種別の動向(1)単体機械①ボイラ・原動機中東の増加により、前年同月比341.2%増となった。②鉱山機械アジアの増加により、前年同月比29.0%増となった。③化学機械アジアの増加により、前年同月比159.1%増となった。④プラスチック加工機械アジアの減少により、前年同月比▲37.6%減となった。⑤風水力機械中東の増加により、前年同月比16.3%増となった。⑥運搬機械アジアの減少により、前年同月比▲51.9%減となった。⑦変速機ヨーロッパの増加により、前年同月比18.9%増となった。⑧金属加工機械アジアの減少により、前年同月比▲44.5%減となった。⑨冷凍機械アジア、ヨーロッパの減少により、前年同月比▲55.2%減となった。(2)プラント本月、プラント案件はなかった。

2024/06/14 16:31 一般社団法人 日本産業機械工業会

-

10

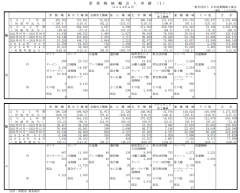

2024年4月 環境装置受注状況

本月の受注高は、645億3,000万円で、前年同月比71.5%増となった。1.需要部門別の動向(前年同月との比較)①製造業窯業土石、機械向け産業廃水処理装置装置の増加により、72.0%増となった。②非製造業電力向け産業廃水処理装置の増加により、25.4%増となった。③官公需下水汚水処理装置、都市ごみ処理装置の増加により、31.6%増となった。④外需事業系廃棄物処理装置の増加により、2433.0【約24倍】%増となった。2.装置別の動向(前年同月との比較)①大気汚染防止装置鉄鋼、官公需向け集じん装置の減少により、▲5.9%減となった。②水質汚濁防止装置機械、電力向け産業廃水処理装置、官公需向け下水汚水処理装置の増加により、75.5%増となった。③ごみ処理装置官公需向け都市ごみ処理装置、海外向け事業系廃棄物処理装置の増加により、77.6%増となった。④騒音振動防止装置その他製造業向け騒音防止装置の減少により、▲90.6%減となった。

2024/06/14 16:36 一般社団法人 日本産業機械工業会

-

11

産業機械輸出入実績(2024年4月)

2024/06/14 16:40 一般社団法人 日本産業機械工業会

-

12

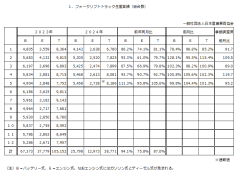

令和6年5月分フォークリフト統計

日本産業車両協会により、令和6年5月分のフォークリフト統計が発表された。

2024/06/26 17:31 KENKEY

-

13

日立建機 世界初、鉱山現場で超大型のフル電動ダンプトラック実証試験を開始

再生可能エネルギーが豊富なザンビアでファースト・クォンタム社と共に真の脱炭素の実現に挑戦 ザンビアの鉱山現場で実証試験をするフル電動ダンプトラック 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、6月、鉱山会社First Quantum Minerals Ltd.(以下、ファースト・クォンタム社)のザンビアにあるカンサンシ銅・金鉱山で、フル電動リジッドダンプトラック(以下、フル電動ダンプトラック)の実証試験を開始しました。建設機械メーカーがお客さまの鉱山現場で超大型のフル電動ダンプトラックの実証試験を行うのは、世界で初めて*1です。 *1:2024年6月27日現在、建設機械メーカーが積載量150t以上の超大型ダンプトラックで行う実証試験が対象。日立建機調べ。 実証試験は、ファースト・クォンタム社のザンビアにある同社最大級のカンサンシ銅・金鉱山で行います。高低差のある露天掘りの鉱山で実際の稼働負荷がかかる状態で、走る・曲がる・止まるといったダンプトラックの基本性能や、バッテリー充放電サイクルなどを検証します。ファースト・クォンタム社のカンサンシ銅・金鉱山は、トロリーシステムの運用実績が豊富で、さまざまな運搬ルートや架線設備などフル電動ダンプトラックの試験に必要な多くの設備がすでに整備されているため、実証試験に最適な環境です。 また、ザンビアの電源は再生可能エネルギーが92%*2を占めており、水力発電に加え、今後は太陽光、風力、バイオガスなどの電源が拡大される見込みです。再生可能エネルギーが豊富なザンビアで真の脱炭素の実現に挑戦します。 *2:国際再生可能エネルギー機関(IRENA)公表「再生可能エネルギー統計」 フル電動ダンプトラックは重電大手ABB Ltd.(以下、ABB社)との共同開発です。日立建機が豊富な導入実績を持つトロリー受電式のリジッドダンプトラックをベースに、ABB社が開発したバッテリーシステムを採用することで、充電による停車を必要とせずに架線から直接給電し、連続稼働が可能です。また、バッテリー搭載量を抑えることで、車体に占めるバッテリー重量を軽くして積載量の最大化にも寄与し、高いコストパフォーマンスを発揮します。 鉱山業界では、環境意識の高まりを背景に温室効果ガスの排出を削減する取り組みのひとつとして、鉱山機械の電動化に関心が高まっています。特に、鉱山現場で稼働台数の多いダンプトラックの電動化に対するお客さまからの高い要望に応えるため、日立建機は、2021年6月からABB社と共同でフル電動ダンプトラックの開発に着手しました。そして、2023年3月1日には、日立建機はファースト・クォンタム社との間でゼロ・エミッション・パートナーシップに関する基本合意書(LOI)を締結し、2024年1月20日、フル電動ダンプトラックの試験機を完成させ、ファースト・クォンタム社に向けて出荷しました。このたび、ザンビアでの試験機の組立が完了し、基本動作を確認したことから、実証試験を開始しました。 日立建機グループは、お客さまと協創しながら、フル電動ダンプトラックの実用化に向けた取り組みを加速し、鉱山機械からの温室効果ガス排出量の実質ゼロに貢献してまいります。■日立建機 執行役常務 マイニングビジネスユニット長 福西 栄治からのコメント世界の鉱山各社は温室効果ガスの削減に取り組んでいます。建設機械メーカーである私たちは鉱山現場における環境負荷を軽減するソリューションを提供することがビジョンです。フル電動ダンプトラックは、日立建機グループだけでなく、鉱業界全体の未来を象徴するものであり、稼働中の鉱山でこの実証試験を行い、ファースト・クォンタム社と協力して、ゼロ・エミッション・ソリューションを推進できることを嬉しく思っています。■ファースト・クォンタム社 マイニング部門ディレクター ジョン・グレゴリー氏からのコメント積載量、生産量、車両サイズにほとんど影響を与えないダンプトラックの電動化は、トロリー充電式が有効です。ファースト・クァンタム社は、2,600Vに対応する日立建機のダンプトラックについて熟知しており、複数台を同時に安定的に運用しています。トロリー充電式フル電動ダンプトラックは、実用的で経済的なソリューションであり、今後何年にもわたって採鉱における温室効果ガスの排出を抑制することができます。■トロリー充電式フル電動ダンプトラックの特長1.初期費用・ライフサイクルコストを抑制 稼働に必要な電力を架線から取り込むことで、バッテリーの搭載量を抑え、車体の初期費用を抑制します。また、架線を走行するたびに架線から電力を取り込み走行すると同時にバッテリーへも充電し、適切な充放電を繰り返すことで、バッテリーの負荷が低減され、長寿命化にもつながり、ライフサイクルコストの低減とライフサイクルアセスメントによる環境負荷低減をめざします。2.車体重量を軽くして、積載量を最大化 バッテリーの搭載量を抑えることで、車体に占めるバッテリー重量が軽くなり、積載量を増やすことができます。フル電動ダンプトラックの中では、「トロリー充電式」が積載量を最大にすることができ、鉱山現場の生産性向上に貢献します。3.充電のために停車する必要がなく、高稼働率を実現 架線から電力を取り込み走行すると同時に、バッテリーへも充電することで、充電のために停車する必要がありません。そのため、高稼働率を実現することができ、鉱山現場の生産性向上に貢献します。

2024/06/27 12:10 日立建機株式会社

-

14

日立建機 土浦工場 エンジニアリング棟の竣工式を開催しました

2023 年 3 月 28 日 エンジニアリング棟の外観 日立建機株式会社(執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、2022 年 12 月 22 日に 土浦工場(茨城県土浦市)のエンジニアリング棟を竣工し、2023 年 3 月 28 日に竣工式を開催いたしました。 新型コロナウイルス感染拡大の防止対策のもと、竣工式には、茨城県横山 征成副知事や土浦市 安藤真理子市長をはじめ、施工関係者の皆さまにご参列いただき、地元の笠間稲荷神社による安全祈願の神事と、エンジニアリング棟の内覧会を行いました。 竣工式では、平野 耕太郎執行役社長より、「私どもにとりまして、このエンジニアリング棟は、日立建機 のマザー工場である土浦工場の「顔」となる重要な場所に位置し、約 3,000 人規模の従業員が集うオフィ スとなります。約 5 年前から計画をスタートさせ、「多様性」「快適性」「コミュニケーション」をキーワードとし検討を繰り返してきました。従業員同士の活発なコミュニケーションが期待できる素晴らしい建物になったと思っております。日立建機は今後も、茨城県に根ざした事業活動を推進し、地域社会への貢献と活性化に取り組むとともに、土浦工場をマザー工場として、グローバルに展開する建設機械について、モノづくり技術の高度化と革新的なソリューションの開発を推進します。」と挨拶をしました。 エンジニアリング棟内には「オープンキッチン」や「リフレッシュバルコニー」など複数のコミュニケーションスペースが設置され、稼働開始は 2023 年 5 月 8 日を予定しています。また、エンジニアリング棟は、研究開発拠点集積加速化事業として、茨城県による「本社機能移転強化促進補助金」が適用されています。 日立建機は、製品開発や生産能力のさらなる強化をめざし、鉄鉱石など資源採掘・運搬用のマイニング製品、一般土木作業用のコンストラクション製品、さらに都市土木や農林業などに使用されるコンパクト製品と、建設機械の大きさごとに 3 つのグループに区分して、国内の開発・生産拠点の集約を進めています。今回新設された土浦工場エンジニアリング棟には、油圧ショベルおよびダンプトラックに加えて、新たにホイールローダの設計、生産技術、研究開発従事者が集結します。互いの製品開発で得た知見を共有できるほか、油圧機器や電子制御システムなどの部品の共有も進めることで、建設機械の電動化や自律運転、ICT や IoT に対応した次世代の製品・ソリューションに向けて、開発力のさらなる強化をめざします。 なお、エンジニアリング棟は、昨年秋から社内公募し、従業員による投票と審査の結果、「次世代の建機を作り上げる仲間が集い、アイデアが生み出される場所」という意味を込めて、コーポレートカラーである 「Reliable Orange」の「Orange」にちなみ、「Orange Innovation Plaza(オレンジ イノベーション プラザ、通称:オレンジ・プラザ)」という名称にしました。 日立建機グループは、今後も従業員の働きやすい環境の実現と、国内主要拠点の再編を通じ、さらな る強靭な事業体質へと転換してまいります。 エンジニアリング棟 執務エリア エンジニアリング棟 コミュニケーションスペース 竣工式 エンジニアリング棟の前で記念撮影 ■施設概要 ・構造・階数:鉄骨造、地上 7 階建て・延床面積:約 26,000 m2・収容人数:約 3,000 人・主な機能:執務室、会議室、役員室、コミュニケーションスペース■関連情報 ・2023 年 3 月 28 日 エンジニアリング棟 動画(日立建機公式 YouTube) ・2021 年 10 月 25 日 茨城県が日立建機の新規建設棟に補助金を認定 ・2021 年 3 月 22 日 土浦工場 事務管理棟の竣工式を開催しました ・2021 年 2 月 25 日 茨城県の生産拠点に事務管理棟など 3 棟を新設し、働きやすい環境を実現

2023/03/29 11:42 日立建機株式会社

-

15

無料VRゲーム「重機でGo」がよりリアルに! スマホやPCで重機を手軽に練習でき、一般人のオペ養成にも

建設機械の代表的な機種であるバックホーは、アームやブーム、ショベルのほか旋回機構やクローラーによる走行などを駆使して仕事を行う、とても面白いマシンです。工事現場ではどこでも見かけるので、子どもたちや一般人も「一度乗ってみたいな」と思っている人も多いでしょう。そんな願いを手軽にかなえて、重機オペレーターの気分になれるのが、トライアロー(本社:東京都港区)が開発し、無料公開している重機シミュレーターアプリ「重機でGo」です。アプリはiOS版やAndroid版のほか、Oculus Quest、Oculus(Meta) Quest2版が公開されており、スマートフォンやタブレット、VRゴーグルを使って、現場の土砂を掘削してトラックに積み込むなど、リアルな重機操作を体験できます。 重機シミュレーターアプリ「重機でGo」。タブレットやスマホ(左)のほか、VRゴーグル(右)を使ってリアルな重機運転が楽しめる(以下の資料、写真:トライアロー) このアプリは人気を集め、2019年のリリースから2023年11月までの間に、ナ、ナ、ナ、ナント、24万ダウンロードを達成したのです。(トライアローのプレスリリースはこちら)同アプリはこのほど、リニューアルが行われてよりリアルになりました。例えば、バックホーで土をすくう作業では、すくった回数から定量的な「立米(m3)」に変更されました。 運転室からみた現場。すくった土砂の量が「立米」でカウントされる また、レバーを倒せば一定速度でアームが動いていたのが、レバーの倒し具合によってアームが動く速度をコントロールできるようになりました。さらに視点切り替え機能が追加され、運転席からの視点のほか、重機を外から俯瞰ふかんして見ることもできるようになりました。 視点切り替え機能で、重機を外から俯瞰して見られるようになった また、ゲームとしてのステージ数も従来の2つから4つに増えました。まずは、指定された範囲の土砂を掘削し、トラックに積み込む(ステージ1)、道路工事現場で小型の重機で細長い溝を掘削し、トラックに積み込む(ステージ2)といった基本的なステージをクリアします。 ステージ2。道路工事現場で細長い溝を掘削し、トラックに積む ステージ2を運転席から見た風景。トラックは真後ろに止まっている

2023/12/07 11:18 株式会社イエイリ・ラボ

-

16

コマツ リチウムイオンバッテリー搭載 電動式フォークリフト「FE25G-2」、「FE30G-2」を新発売

-カーボンニュートラルの実現へ向け現場の電動化をさらに拡大- 2022 年 10 月 12 日 コマツ(社長︓小川啓之)は、カーボンニュートラルの実現に向けて、CO2 排出削減に貢献する2.5トン、3.0トンクラスの電動式フォークリフト「FE シリーズ」に大容量リチウムイオンバッテリーを搭載した「FE25G-2」、「FE30G-2」を本年 12 月より発売いたします。 当該機は、FE25-2、FE30-2の特長はそのままに、急速充電による充電時間短縮と継ぎ足し充電が可能になったことで、電動式フォークリフトの導入が難しいとされてきた長時間稼働や高負荷作業が必要とされる現場でも連続作業が可能な電動式フォークリフトです。 【写真は新発売の「FE25G-2」】 「FE シリーズ」は、電動式フォークリフトならではの環境性・経済性の向上や、コマツ独自の急速補充電システム(※1)による長時間稼働に加え、エンジン式フォークリフトに匹敵する走行性能の向上や屋外使用を前提とした耐環境性を向上させることで、電動式フォークリフトの稼働現場を拡大しています。 今回発売の 2 機種は、FE25-2、FE30-2 の車両サイズや特長を継承しつつ、急速充電が可能な大容量リチウムイオンバッテリーと新開発の定置式急速充電器の組み合わせにより、これまでエンジン式フォークリフトが採用されてきた充電時間が確保できない長時間の稼働が必要とされる現場や、作業負荷が高いアタッチメントを使用している現場にも対応可能です。また、コマツの従来の電動式フォークリフト(※2)では 8 時間以上かかっていたバッテリー容量20%から100%満充電までの充電時間を1時間 50 分と、約 4 分の 1 に短縮しています。さらにオプションとして急速充電器を 2 台接続することで、1 時間未満で満充電まで回復できるほか、継ぎ足し充電が可能になったことで、隙間時間での充電を行えるため充電時間の確保が難しい現場での連続稼働にも貢献します。 【写真︓新開発の定置式急速充電器と 2 口充電(オプションを含む)】 FE シリーズのラインナップ拡充により、電動式フォークリフトの稼働現場をさらに拡大し、環境負荷低減とカーボンニュートラルの実現に貢献します。 コマツは中期経営計画「DANTOTSU Value – Together, to “The Next” for sustainable growth」 に掲げている、ダントツバリュー(収益向上と ESG 課題解決の好循環を生み出す顧客価値の創造)を通じて、未来の現場に向けた次のステージに踏み出し、サステナブルな未来を次の世代へつないでいくため、新たな価値創造を目指していきます。※1 FE25-2、FE30-2 に搭載されている 1 時間程度の短時間でバッテリー容量を 20%から 80%まで最大 60%回復できるコマツ独自の充電システム。※2 FE シリーズおよびその他の当社鉛バッテリー車【主な商品の特長】 1.作業性 ・大容量リチウムイオンバッテリー搭載により、さらなる長時間稼働を実現 バッテリー容量を 2.5 トン車で+35%(FE25-2 比) 、3.0 トン車で+22%(FE30-2 比)大容量化することにより、稼働時間を約20~30%延長(※3)しました。※3 社内試験結果によるものです。・短時間での急速充電により連続稼働に対応 繰り返し急速充電が可能なリチウムイオンバッテリーにより従来の鉛バッテリーでは劣化が進行するため推奨されなかった休憩時間など短時間での継ぎ足し充電が可能になりました。加えて、新開発の定置式急速充電器と組み合わせることで連続稼働に貢献します。稼働時間が長く充電時間が確保できない場合は、定置式急速充電器を 2 台接続することでさらなる短時間での充電を実現しています。・充電時間(バッテリー容量 20%⇒100%まで)(※4) 約 1 時間 50 分(定置式急速充電器 1 台)約 55 分 (定置式急速充電器 2 台)(※5)※4 社内試験結果によるものです。※5 定置式急速充電器の 2 台目はオプションです。2.経済性 ・長寿命なリチウムイオンバッテリーにより、バッテリー交換インターバルの延長に貢献 一般的な鉛バッテリーと比べて約 3 倍(※6)の長寿命なリチウムイオンバッテリーにより、バッテリー交換インターバルの延長に貢献するとともに、ライフサイクルコストの改善が期待できます。※6 放電-充電を 1 サイクルとした場合の社内試験結果によるもので、実際のバッテリー寿命とは異なります。

2022/10/12 15:44 株式会社小松製作所

-

17

加藤製作所 土砂運搬可視化システムの提供を開始

~建機の DX 化~ 2024年3月22日株式会社加藤製作所(本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤公康、以下「当社」)では、建設機械レンタル事業会社の株式会社カナモト(本社:北海道札幌市、代表取締役社長:金本哲男、以下「カナモト」)へ納入する当社製品 「IC70R」2台を対象にした「土砂運搬可視化システム」の提供を4月に開始いたします。■背景・本件の概要 ①慢性的な人手不足②過積載に対する管理面の強化③CO2排出量の測定など、建設現場における課題に対し、建設機械のDX化が足元で求められております。このたび当社として初めて「土砂運搬可視化システム」(以下、詳細参照)の提供をカナモトに行い、まずは不整地運搬車「IC70」にて同システムの運用を開始いたします。■「土砂運搬可視化システム」 「土砂運搬可視化システム」は、標準装備の過積載予防装置・遠隔稼働管理システムを改良したものであり、積載場所(位置)、積載トン数、排土場所位置、往復回数が自動的に計測され、計測データを纏めてレポートとして活用する ことができます。土木現場などで土砂運搬量のレポートが必要な際は、運搬車の運転手や別作業員が積載都度人為的に実測していますが、本システムにより人為的な作業が軽減され、現場での効率化、省人化に繋がります。また、レポートする期間の選択が可能で、日別、月別、工事期間別などの出来高を事業所などで可視化することができます。 不整地運搬車両保有台数が多いカナモトと連携することで、様々な現場等での本システムの活用、更なる活用性向上を進めてまいります。

2024/03/25 09:30 株式会社加藤製作所

-

18

三菱マヒンドラ農機とCNH社がCASE IH製品の 日本におけるディストリビューター契約を締結

三菱マヒンドラ農機株式会社(本社:島根県松江市、CEO 取締役社長:齋藤徹、以下 三菱マヒンドラ農機)は、世界的な農業・建設機械メーカーであるCNH社と、同社が製造する農業機械CASE(ケース)IHブランド製品の日本でのディストリビューター契約を6月1日に締結しました。 左から、三菱マヒンドラ農機 CEO取締役社長 齋藤徹、CNHインダストリアル社 東南アジア・日本地区担当社長マーク・ブリン 三菱マヒンドラ農機は、現在、北海道でCASE IH製品の販売・サービスを行っていますが、日本全国を対象としたディストリビューターとなることで、農地の大型化が進む本州や九州を含む全国に販売を拡大していきます。今回の調印にあたり三菱マヒンドラ農機CEO斎藤徹は、「弊社は長年CASE IH製品の販売・サービスに携わっており、今回の契約はその関係と実績が認められた形だ。世界で最も認知の高いブランドの一つを全国で扱えることは弊社の市場におけるプレゼンスの向上に繋がり、長期的な経営戦略にも貢献する。CNH社の期待に応えていきたい」と語りました。CNH社の東南アジア・日本地区担当社長のマーク・ブリンは、「日本の長年のパートナーである三菱マヒンドラ農機と今回の契約で大きな一歩を記すことができて大変喜ばしい。ディストリビューションの拡大により、クラス最高の農業機械と効率や生産性、持続可能性を高める精密なソリューションを日本全国の農業従事者に提供することで、新たな成長の機会ともなる」と語りました。国内の農業機械市場は縮小傾向にある中で、集約化による大型機へのシフトが起きており、100馬力以上のトラクターの需要は安定的に伸びています。CASE IH製品は、現在100〜200馬力クラスのトラクターを中心に販売されていますが、三菱マヒンドラ農機は今後CNH社と密接にコミュニケーションをとりながら、商品ラインナップを充実して日本の農家のニーズに応えていく所存です。CASE IHについて:CASE IHは農業機械のグローバルリーダーであり、今日の農業の課題に対応するために設計された最もパワフルで生産性が高く、信頼性の高い機械をお客様と共に開発しています。米国に本社を置き、160カ国以上にディーラーと販売店のネットワークを展開しています。CASE IHは、専門的なディーラーとディストリビューターのネットワークを通じて、農業機械システム、柔軟な金融サービス、部品とサービスサポートを農家や商業経営者に提供しています。製品には、トラクター、コンバインとハーベスター、乾牧草と飼料用機器、耕うん機、植え付けと播種システム、噴霧器とアプリケーター、および現場特有の農業ツールが含まれます。Case IHはCNH Industrial (NYSE: CNHI)の所有するブランドの一つです。

2024/06/07 17:15 三菱マヒンドラ農機株式会社

-

19

日立建機オリジナルデザインのコンテナで鉄道輸送を開始しました

日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、2024年5月16日より、ナブテスコ株式会社西神工場(兵庫県神戸市)から日立建機の茨城県地区の拠点に納入する建設機械・鉱山機械用部品の輸送ルートにおいて、従来のトラック輸送から切り替えて、日立建機オリジナルデザインのコンテナを用いた鉄道輸送を開始しました。今後、兵庫県と茨城県間を1カ月に2往復の頻度で運行する予定です。これにより、「物流2024年問題に対応し」トラックドライバー不足の改善および環境負荷の低減に寄与します。 コンテナ外観 物流業界では、2024年4月より国内のトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用され、社会全体の輸送力が不足する「物流の2024年問題」が喫緊の課題です。持続的な事業運営のためには「物流の2024年問題」の解決に会社全体で取り組んでいく必要があります。今回の取り組みで輸送する部品は、大型油圧ショベルに搭載するコントロールバルブなどです。ナブテスコ株式会社西神工場から日立建機ロジテック土浦第二物流センタまでの約700kmを鉄道コンテナ輸送に切り替えることで、トラックドライバー不足の改善に寄与するとともに、年間CO2排出量約43t*の削減を見込んでいます。* 2024年の輸送計画に基づいて、トラック輸送のCO2排出量と鉄道輸送のCO2排出量を比較した数値。鉄道輸送で使用するコンテナは、建設機械・鉱山機械に親しみを持っていただくことをコンセプトに、日立建機のコーポレートカラー「Reliable Orange」を塗装したオリジナル仕様で、前面と背面に油圧ショベルのイラストをあしらったデザインにしています。日立建機グループは、気候変動などの社会課題に対応するため、これからも、モーダルシフト*をはじめ、お客さまや取引先などと共に、事業活動に伴うCO2排出量の削減をめざす取り組みを継続的に推進し、サステナブルな社会の実現に貢献していきます。*モーダルシフト:トラックによる貨物輸送を、鉄道・船舶など、環境負荷の小さい他の輸送モードに切り替えること。

2024/06/19 12:36 日立建機株式会社

-

20

日立建機 国内砕石プラントへの超大型油圧ショベルとリジッドダンプトラックの納入を決定

2020 年 8 月 26 日日立建機株式会社日立建機日本株式会社 2021年度より稼動開始予定の砕石プラント 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)の子会社で、 国内の建設機械の販売や部品・サービス事業などを担う日立建機日本株式会社(取締役社長:榎本 一雄 /以下、日立建機日本)は、株式会社藤坂(本社:栃木県佐野市、社主:山野井 祥二、代表取締役社長: 古川 恒光/以下、藤坂)と、藤坂が新設する砕石プラントに 560 トンクラスの超大型油圧ショベル EX5600-7 と AC モーター駆動方式のリジッドダンプトラック EH3500AC-3(2 台)計3 台の鉱山用機械 を、2021 年度中に納入することで合意しました。日立建機グループで、500 トンを超えるクラスの超大型油圧ショベルとダンプトラック2台の同時納入は、日本国内では初めてとなります。 藤坂は、長年にわたり国内最大級の生産量を維持し続けている砕石メーカーで、道路や建物基礎、橋梁などの社会インフラに欠かせない砕石を国内各地に供給しています。今回納入が決定した3台の鉱山用機械は、藤坂が2021年度に栃木県佐野市内に新設する砕石プラントにおいて、道路・生コン用の材料となる砕石の掘削、運搬に使用されます。従来からの製品に対する高い信頼性に加え、各種センサーの活用による最適なメンテナンスを可能とした最新の超大型ショベルEX5600-7 と、ACモーター駆動方式による高い燃費性能ならびに優れた操作性・安定性を持つEH3500AC-3 の組み合わせにより、砕石プラントにおける安全性や生産性のさらなる向上を図ります。 日立建機日本は、1980 年に当時国産最大級であったローディング仕様の大型油圧ショベル UH50 を納入して以来、現在まで多数の鉱山用機械を藤坂グループに納入し、納入後の各製品の定期的なメンテナンスなどのアフターサービスを通じて、信頼関係の構築を継続してきました。 山野井社主からは、「今回の砕石プラントを建設するにあたり、働き方改革への取り組みとして、週休 2 日制を守り、これまで以上の現場の生産性を確保し、お客さまに安心して商品をお届けできるよう、 最新機種の導入を決定した。導入後における日立建機日本のアフターフォローも期待している」とコメントがありました。 今後も、安定した作業能力と信頼性の高い製品の提供に加え、お客さまに優れたアフター サービスを提供し続けることで、お客さまの事業における課題解決に貢献していきます。 2021 年度中に納入予定の超大型油圧ショベル(写真は前モデル EX5600-6)と リジッドダンプトラック EH3500AC-3(右)■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番1 号 電話:03-5826-8152 ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

2020/08/26 12:02 日立建機株式会社