-

少数台数のリコール届出の公表について(令和元年5月分)

国土交通省 リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和元年5月は10件の届出がありましたので、公表します。 少数台数のリコール届出(5月分) 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003389.html)

2019/06/12 12:30 KENKEY

-

AIが手書き平面図を3Dモデル化!CSTが「ALTA AIスケッチ」を発売

ホームビルダーや工務店の受注合戦では、施主にプランを提案するとき、CGパースが不可欠になりつつあります。 そこで施主の要望を聞いた営業担当者は、間取り図を作成後、設計部や外部の会社に頼んでCG化することになりますが、完成までに時間やコストがかかっています。 こうした問題を解決する画期的なソフトが、コンピュータシステム研究所(以下、CST)から発売されました。手書きで作った間取り図を ナ、ナ、ナ、ナント、 AIで3Dモデルに自動変換 してくれるのです。(CSTのプレスリリースはこちら) AIで手書き間取り図を3Dモデルに自動変換するイメージ(以下の資料:コンピュータシステム研究所) このソフトは同社の建築事業者向け住宅プレゼンシステム「ALTA」のオプションとして開発されたもので、「ALTA AIスケッチ」というものです。 A4サイズの専用方眼紙に、消せるボールペン(黒、太さ0.7mm)で間取りや建具、部屋名を記入し、屋根形状や内外装のパターンを選択します。 記入に定規は不要で、フリーハンドで書いていけます。 この方眼紙をスマートフォンで撮影し、クラウドサーバーにアップすると、AI(人工知能)によって自動的に間取り図を3Dモデルに変換してくれます。 そのデータを、パソコンにダウンロードし、住宅プレゼンシステム「ALTA」に取り込むと、住宅の3Dモデルが表れるというわけです。 手書き間取り図が3Dモデルになるまで この3Dモデルのプランは ALTAで編集できる ようになっています。CSTはこのシステムを特許出願中とのことです。 気になるお値段ですが、「ALTA AIスケッチ」と専用方眼紙10枚、消せるボールペン1本がついて30万円(税別)です。このほか、「ALTA」が別途必要になります。また、方眼紙はコピーして使えます。 建設業界の人手不足解消のため、頭脳労働の助っ人としてAIの活用に期待が高まっていますが、このソフトは買えばすぐに使えるので、AIを社員化する感覚で試してみるのもいいですね。

2019/06/12 09:59 株式会社イエイリ・ラボ

-

2019年版 ものづくり白書

経済産業省 ●「ものづくり基盤技術振興基本法」(議員立法により平成11年成立・施行)に基づく法定白書。今回で19回目であり、新元号下で初めて閣議決定されるものづくり白書となる。 ●経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省で作成作業を行い、本日6月11日、閣議決定されました。 今回のものづくり白書では、我が国製造業が今後も競争力を維持・強化するための具体的な方策として、以下の4点を提起しています。 1.世界シェアの強み、良質なデータを活かしたニーズ特化型サービスの提供 2.第四次産業革命下の重要部素材における世界シェアの獲得 3.新たな時代において必要となるスキル人材の確保と組織作り 4.技能のデジタル化と徹底的な省力化の実施 第1部第1章(経済産業省・厚生労働省・文部科学省 三省共同執筆)で「ものづくり白書」の変遷とともに平成の製造業を振り返った上で、第1部第2章(経済産業省執筆)では「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」と題して、世界の中での我が国製造業の立ち位置や新たなビジネスモデルの展開、スキル人材が活躍できる環境等について、多数の事例を交えながら分析しています。 表紙、目次、総論のみ掲載。詳細はリンクよりご確認ください。 2019年版ものづくり白書(平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策)の概要(A4版)(PDF形式:12,656KB) 担当 製造産業局ものづくり政策審議室長 水野 担当者: 住田、高山、中田、受田 電話: 03-3501-1511(内線:3641) 03-3501-1689(直通) 03-3501-6588(FAX) 出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002.html)

2019/06/11 11:00 KENKEY

-

360度カメラで橋梁現場を3D化!設計者も“バーチャル出張”で働き方改革

これまでの建設業では、「現場を見ること」が非常に重要とされてきました。しかし、現場が遠隔地にある場合などは、ちょっとした確認にも、長時間かけての出張が必要になるなど、非効率な面もありました。 そこで構造計画研究所(本社:東京都中野区)、川田テクノロジーズ(本社:富山県南砺市)、川田建設(本社:東京都北区)は、工事現場をバーチャル化し、工事関係者間で共有できる「BridgeStudio powered by NavVis technology」(以下、「BridgeStudio」(ブリッジ・スタジオ))を開発ししました。 工事現場を、手持ち型計測デバイスで撮影し、 ナ、ナ、ナ、ナント、 3Dバーチャルデータ化 することで、WEBページで共有できるのです。(構造計画研究所のプレスリリースはこちら) 工事現場を3Dバーチャルデータ化し、WEBで共有できる「BridgeStudio」のイメージ(以下の資料:構造計画研究所) また、工事現場を撮影する手持ち型デバイスは、構造計画研究所と川田テクノロジーズが開発した「HandMapper」というもので、360度カメラとスマートフォンを組み合わせたものです。 橋梁の床版裏など、GNSS(全地球測位システム)の電波が届かないところや、足もとが整地されていない場所でも、このデバイスを持って現場内を歩けば、その画像や点群データから3Dバーチャルデータを作成できます。 360度カメラとスマートフォンを組み合わせた手持ち型計測デバイス「HandMapper」 「HandMapper」による工事現場での計測作業風景 このシステムは、川田建設が施工中の東北自動車道 迫川橋(はさまがわぱし。橋長約215m、橋面積約2300m2)の床版取り替え工事の現場で、2019年5月から試験運用しています。 橋の構造部材すべての点群データと、380地点の画像データを取得するのにかかった時間は10時間です。そして2日後には、現場の3Dバーチャルデータを工事関係者間で共有することができました。 また、「BridgeStudio」は、ドイツのNavVis社が開発した「IndoorViewer」の技術をベースに開発されました。 インターネットブラウザーをベースにしたアプリで、工事関係者はパソコンやタブレット端末を使って、現場を高解像度のパノラマ映像と3D点群を見ながら、自由に歩き回ることができるほか、バーチャルな空間上に図面や指示項目を表示することもできます。 「BridgeStudio」の操作画面 その結果、現場の最新情報をオフィスで業務を行う設計者も把握しやすくなり、現バーの 出張回数を減らす ことができるのです。 現場で確認したいことの多くは、目で見れば解決できるのではないでしょうか。こうした場合は今後、目視に代わって3Dバーチャルデータを遠隔で見るというのが普通になってくるのかもしれませんね。 3社は今後、「BridgeStudio」を様々な橋梁タイプに適用しながら現場での実績を重ね、より一層の生産性向上を目指すとのことです。

2019/06/11 10:01 株式会社イエイリ・ラボ

-

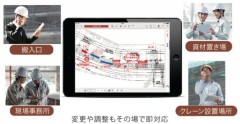

使うほど時短に!iPadアプリ「eYACHO」に電子小黒板・協力会社連携の新機能

工事現場をIT化するツールとして、タブレット端末の「iPad」をいかに活用するかに関心が集まっています。 MetaMoJi(本社:東京都港区)が開発・販売するデジタル野帳アプリ「eYACHO for Business」(以下、eYACHO)は、これまで施工管理者にとって必須だった野帳の機能をiPadに移植し、さらにパワーアップしたツールとしてユーザーが年々増えています。 「eYACHO」の特長は紙の野帳と同様に、iPadにメモやデータを手書きでスピーディーに書き込み、クラウドでリアルタイムに共有できる「シェア機能」があることです。 そのため、これまでは工事関係者が1カ所に集まって1枚の用紙やホワイトボードに書いて集約していた情報を、iPadによってどこからでも書き込み、集約できる“バーチャル寄せ書き”ができるので、移動のムダ、時間調整のムダがなくなります。 「eYACHO」のシェア機能を使った“バーチャル寄せ書き”による工程調整のイメージ(特記以外の資料:MetaMoJi) その最新版である「eYACHO for Business 5」の新製品発表会が2019年6月6日、東京・市ヶ谷で開催されました。 「eYACHO for Business 5」の新製品発表会であいさつするMetaMoJi代表取締役社長の浮川和宣氏(以下の写真:家入龍太) 今回、追加された目玉機能の一つは、 ナ、ナ、ナ、ナント、 工事写真台帳 や電子黒板機能など、工事写真の管理機能なのです。(MetaMoJiのプレスリリースはこちら) 新機能として追加された工事写真台帳機能 iPad上で黒板に記入し、現場で撮影すると、その写真データから工事写真台帳を作成したり、出来形管理表を作成したりすることができます。 また、JACIC(日本建設情報総合センター)の小黒板情報電子化対応ソフトに認定されているので、工事写真の電子納品にも使えます。 このほか、追加された機能としては「レイヤー編集機能」があります。1枚の図面などを担当者別のレイヤーに分けて必要に応じて表示や編集が行えるのです。 もちろん、全部を重ねて表示することもできるので、効率的に情報を集約できます。 “バーチャル寄せ書き”の効率をさらに高める「レイヤー編集機能」も追加された クラウドサーバー上に協力会社ごとのフォルダーを作り、ユーザーのアクセス権限を自由自在に設定できる機能も付きました。クラウドサーバーは、MetaMoJiが用意したサーバーのほか、Boxなど商用のクラウドサーバーや自社サーバーも利用できます。 協力会社ごとにフォルダーを作り、アクセス権限を管理しながら情報共有する機能も強化された

2019/06/10 10:06 株式会社イエイリ・ラボ

-

ドローンやロボ、プレカットなどアイデアの宝庫!日建連が「建築省人化事例集」を改定

これからの工事現場では、いかに少ない人数で施工を行うかが一大テーマです。 日本建設業連合会ではこうしたニーズに応えて、現場の省人化に役立つ製品や技術などを集めた「建築省人化事例集」を2018年に公開しましたが、先日、その改訂版が無料公開されました。 現場の省人化に役立つ製品や技術などを集めた「建築省人化事例集」の改訂版(以下の資料:建築省人化事例集より) 今回の改訂では、基礎や躯体、内外装、外構のジャンルで ナ、ナ、ナ、ナント、 15事例が新たに追加 されたのです。(「建築省人化事例集」のダウンロードはこちらから) 今回、追加された事例は、部材のプレハブ化やユニット化、現場溶接の削減などが目立ち、ITに関係するものはあまりありませんでしたが、この事例集自体、少ない人数で施工を行うためのアイデアがあふれています。 身近なものでは、鉄筋の自動結束機や鉄筋を工場でロール状に巻いておく「ロールマット工法」、打設後のコンクリートに散水する「自動散水養生システム」、石こうボードや鉄骨などを工場で切断する「軽鉄・ボード材の工場プレカット」、そしてタブレット端末で手軽に使える「ICTツール集」などがあります。 鉄筋自動結束機 ロールマット工法 自動散水養生システム 軽鉄・ボード材の工場プレカット ICTツール集「SpiderPlus」

2019/06/07 10:52 株式会社イエイリ・ラボ

-

リコールの届出について(いすゞ エルガ 他)

国土交通省 いすゞ自動車株式会社から、令和元年6月6日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 リコール届出一覧表 改善箇所説明図 出典:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003390.html

2019/06/06 19:00 KENKEY

-

リコールの届出について(日野 日野レンジャー)

国土交通省 日野自動車株式会社から、令和元年6月6日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 リコール届出一覧表 改善箇所説明図 出典:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003388.html

2019/06/06 18:53 KENKEY

-

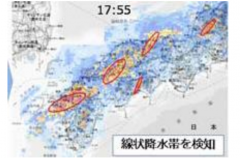

重大な土砂災害を引き起こす「線状降水帯」を早期検知! ~実効性のある避難に向けて「土砂災害危険度評価システム」の機能を検証~

令 和 元 年 6 月 5 日国土交通省水管理・国土保全局砂防部 重大な土砂災害につながる可能性のある「線状降水帯」を早期に検知する機能をもつ「土砂災害危険度評価システム」の検証を実施します。 平成 30 年 7 月豪雨や、平成 29 年の九州北部豪雨、平成 27 年関東・東北豪雨、平成 26 年 8 月豪雨における広島県の土砂災害など、近年、線状降水帯に伴う集中豪雨による土砂災害が頻発しています。 降雨による土砂災害(土石流、崖崩れ)に対して警戒を呼びかける情報として、土砂災害警戒情報があります。これに加え、重大な土砂災害を引き起こす線状に広がる強雨域を早期に検知する手法 を研究開発してきており、今出水期より、その実装に向けたプロトタイプシステムの機能の検証を実施します。 本システムにより、地図上に重大な土砂災害をもたらす線状降水帯抽出情報等を表示することで、リアルタイムに土砂災害発生危険度を把握することが可能となり、今後、本システムの情報を国土交通省や都道府県から市町村へ伝えることにより、住民の実効性のある避難の促進が期待されます。 <平成 26 年 8 月豪雨における線状降水帯の検知の状況動画> http://www.mlit.go.jp/river/sabo/movie/dskhsystem.gif <土砂災害危険度評価システムの機能> ・気象レーダの強雨域の形状等から線状降水帯の形成を自動抽出 ・線状降水帯による土砂災害危険度の表示 ・各地域での土砂災害危険度の高まりを過去との比較により表示 土砂災害危険度評価システムの主な機能 問い合わせ先 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 地震・火山砂防室企画専門官 瀧口 茂隆(内線 36-152)、係長 石井 智章(内線 36-155) TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8468(直通) FAX:03-5253-1610 出典:国土交通省

2019/06/06 10:45 KENKEY

-

1トンの資材をけん引!東急建設とTHKが“機関車型ロボ”を開発

少子高齢化による人手不足に悩む工事現場では、少しでも少ない人数で施工を行うための努力が行われています。 その一環として、東急建設と大手機械部品メーカーのTHK(本社:東京都港区)は、現場内で、資機材搬送を自動化するロボットを共同開発しています。 狭くて段差のある現場内の通路をスムーズに通過するために選んだ構造は、 ナ、ナ、ナ、ナント、 機関車のようなロボット で細長い貨車をけん引するスタイルなのです。(THKのプレスリリースはこちら) 細長い貨車に資材を載せて、狭い通路もスムーズに走る搬送ロボット(以下の写真、資料:THK) このロボットは、段差や粉じんのある環境で資機材の搬送作業を自動化するため、THKが独自に開発した自律移動制御システム「SIGNAS」を搭載しています。 ロボットにはステレオカメラが搭載されており、経路周辺に設置したサイン法との距離と方位を計測。目標経路を走行するように軌道修正しながら走ります。 経路はサインポストを設置するだけで設定できるので、プログラミングの知識がない現場作業者でもサインポストの位置を変えるだけで、素早く簡単に経路を変更できます。 そのため、毎日、通路や障害物などが変化する工事現場にもスムーズに対応できます。 「SIGNAS」に採用された、サインポストによる経路の設定イメージ ロボットの左右輪は、独立した高出力モーターで駆動し、前進、後進、旋回が行えます。そして障害物を検知するレーザーレンジファインダーとパンパーセンサーを搭載しているので、進行方向に障害物などがある場合は安全に停止します。 ステレオカメラやレーザーレンジファインダーなどを搭載し、前進・後進・旋回が行えるロボット 両社は都内の大規模マンション工事現場で、このロボットの実証実験を行ったところ、 1トンの資材を載せた台車 をけん引しながら鉄板の段差を乗り越え、モノの配置などを糧も安定した走行ができることを確認しました。 そして、これまで7人で行ってきた資機材運送作業を5人でできるようになり、削減した人員は他の作業を行えるようになりました。作業効率から言えば、約30%向上したことになります。 このロボットは今後、段階的に試験導入を広げ、2020年の春にレンタル提供による商用化を予定しているとのことです。 ロボットというと縁遠い感じもしますが、これからはレンタル会社から借りて気軽に使える時代になりそうですね。

2019/06/06 10:04 株式会社イエイリ・ラボ

-

平成31年4月の建設工事受注動態統計調査(大手50社調査)結果

国土交通省総合政策局建設経済統計調査室令 和 元 年 5 月 3 1 日 公 表 民間工事は、不動産業、サービス業、情報通信業等が減少したため、対前年同 月比8.5%減少し、前月の増加から減少した。総計は、同19.9%減少し、前月の増加から再び減少した。 1.受注総額 ①4月の受注総額は8,183億円。 ②対前年同月比は、19.9%減であり、前月の増加から再び減少した。 ③国内は民間工事、公共工事ともに減少した。国内計は8,059億円(対前年同月比18.7%減少、 前月の増加から減少) 2.民 間 ①4月の民間工事は6,409億円(対前年同月比8.5%減少、前月の増加から減少) ②製造業、非製造業ともに減少した。 ・製造業(同5.4%減),非製造業(同9.4%減) ・発注者別では、不動産業、サービス業、情報通信業等が減少し、運輸業、鉱業、建設業、金融・保険 業等が増加した。 ・工事種類別では、建築は減少し、土木は増加した。工場・発電所、住宅、事務所・庁舎等が減少し、 鉄道、港湾・空港、電線路等が増加した。 3.公 共 ①4月の公共工事は1,282億円(対前年同月比48.2%減少、前月の増加から再び減少) ②国の機関は減少し、地方の機関は増加した。 ・国の機関(同64.0%減)、地方の機関(同82.8%増) ・発注者別では、国の機関は独立行政法人が増加し、国、政府関連企業が減少した。地方の機関は都道 府県、市区町村、その他が増加した。 ・工事種類別では、建築は増加し、土木は減少した。事務所・庁舎、教育研究・文化施設、娯楽施設等 が増加し、土木その他、治山・治水、土地造成等が減少した。 4.海 外 ①4月の海外工事は123億円(対前年同月比57.8%減少、前月の増加から再び減少) ※1 平成20年4月より日本標準産業分類が改訂されたため,民間の発注者分類の名称を変更しました。 ・鉱業、建設業 → 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業 ・運輸業 → 運輸業,郵便業 ・卸売・小売業 → 卸売業,小売業 ・金融・保険業 → 金融業,保険業 ※2 海外工事の受注額には,現地法人分は含まない。 ※3 施工都道府県別受注高を、平成22年12月分からP.3に追加しました。 (施工ブロック別受注高、施工都道府県別受注高は、国内計からその他(駐留軍・外国公館と小口工 事)を除いたものです。) ※4 平成27年4月に調査対象を一部変更している。 出典:国土交通省

2019/06/05 10:57 KENKEY

-

リコールの届出について(いすゞ エルフ)

国土交通省 いすゞ自動車株式会社から、令和元年6月4日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 リコール届出一覧表 改善箇所説明図 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003385.html)

2019/06/05 10:45 KENKEY

-

リコールの届出について(いすゞ フォワード)

国土交通省 いすゞ自動車株式会社から、令和元年6月4日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 リコール届出一覧表 改善箇所説明図 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003386.html)

2019/06/05 10:30 KENKEY

-

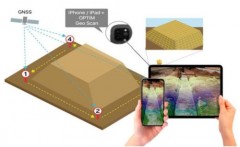

建設業にイノベーション!ソフトバンクがセンチ精度のRTK測位サービス

カーナビに搭載されているGNSS(全地球測位システム)システムのように、衛星からの電波を受信するだけでは数メートルの誤差が出てしまいます。 そこで測量などには「RTK-GNSS」という方式が用いられ、位置がわかっている「基準局」でもGNSS衛星からの電波を受信し、そこから「補正情報」を送ってもらうことで、測位精度は数センチメートルまで高まります。 基準局からの補正情報を使ったRTK-GNSS測量のイメージ図(資料:国土交通省九州地方整備局のウェブサイトより) しかし、現場でRTK-GNSSを使いたいとき、問題は信頼できる既設の基準局が近くにあるかどうかです。 国土地理院が全国に約1300カ所設置している「電子基準点」や、大学などが設置している「オープン基準局」などがない場合は、自前で仮設の基準局を作らないといけないのが面倒ですね。 この不便を解消するため、あのソフトバンクがRTK測位サービスに乗り出しました。自社の携帯用基地局を利用し、独自の基準局を ナ、ナ、ナ、ナント、 全国3300カ所以上に設置 するというのです。(ソフトバンクのプレスリリースはこちら) ソフトバンクが設ける独自基準点を使ったRTK-GNSS測量のイメージ(以下の資料:ソフトバンク) 基準局からの補正情報は、ソフトバンクの携帯回線を使って送信します。そのため、ソフトバンクの携帯電話(4Gおよび4G LTE)が使えるエリアでは、安価で手軽に誤差数センチメートルでの測位が可能になります。 また、基準点をまたいで長距離を移動するドローンなどは、別の基準点に自動的に切り替える「ハンドオーバー」も行うため、継続して高精度の測位が可能になります。 なお、補正情報の生成とGNSS受信機への配信は、ソフトバンクとイネーブラーが共同で設立したALES(本社:東京都港区)が行います。 今後、省電力や小型化が求められるインフラ監視用センサーや、ウエアラブルデバイスなどでも、高精度の位置情報を利用できるようにするため、GNSS受信機がなくても クラウド上でRTK測位 が行えるサービスの開発も進めているとのことです。 このサービスは、2019年11月末から、法人向けに全国で開始します。既に鹿島建設やヤンマーアグリ、SBドライブと連携して各産業分野での実用化に向けた実証実験を7月から開始します。 例えば、鹿島建設はドローンの自動制御を用いた建設現場の管理、ヤンマーアグリは無人トラクターの自動運転や運転アシスト、SBドライブはバスなどの自動運転や運転アシストなどです。 鹿島建設が行うドローンの自動制御による現場管理のイメージ ヤンマーアグリが行う無人トラクターの自動運転イメージ SBドライブが行うバスなどの自動運転イメージ このサービスが実現すると、誤差数センチ単位の高精度測位が全国どこでも手軽に行えるようになります。 ICT建機による情報化施工やスマートグラスによる墨出しのほか、ドローンや3Dレーザースキャナーで計測した点群データの合成(レジストレーション)、タブレット端末による“地下の透視”、MR(複合現実)デバイスのHoloLensによる出来形管理や墨出しなど、建設業界でも様々な用途に使えそうです。 ソフトバンクのRTK測位サービスは、建設業界のイノベーションをさらに加速していきそうですね。

2019/06/05 09:58 株式会社イエイリ・ラボ

-

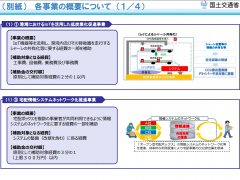

国土交通省/新技術の活用等による物流分野でのCO2削減対策を支援

令和元 年 6 月 3 日 国土交通省 総合政策局物流政策 課 ~2019年度(令和元年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(物流分野におけるCO2削減対策促進事業)の二次公募開始~ 運輸部門におけるCO2の排出量は日本全体の約2割に上り、その3分の1以上を物流関係が占めています。その排出抑制のための設備・技術等を導入する事業を支援し、物流システムの低炭素化を促進することを目的とする本補助事業(環境省連携事業)について、以下のとおり6月4日(火)より対象事業を公募します。 1. 事業の目的 運輸部門におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出量は、日本全体の約2割を占めており、その3分の1以上を物流関係が占めていることから、物流分野におけるエネルギー起源二酸化炭素排出の抑制は重要です。本補助金は、エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のための設備や技術等を導入する事業を支援することにより、物流システムの低炭素化を促進することを目的としています。 2. 事業の概要 IoT 等の新技術を活用した物流の低炭素化及び効率的かつ低炭素な輸送モード等への転換によって、物流システム全体の低炭素化への転換を図るため、物流分野におけるエネルギー起源二酸化炭素排出の抑制に資する設備や技術等を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。 事業の概要(別紙) 3. 公募実施期間 令和元年6 月4 日(火)~令和元年7 月18 日(木)17 時必着 4. 公募方法の詳細 公募方法の詳細は、一般財団法人環境優良車普及機構のホームページをご覧ください。 U R L :http://www.levo.or.jp/fukyu/butsuryu/index19.html 5. 補助対象事業 本補助金の対象は以下の事業です(各事業の概要は別紙をご覧ください)。 (1)IoT を活用した物流低炭素化促進事業 [1] 港湾におけるIoTを活用した低炭素化促進事業 [2] 情報の共有化による低炭素な輸送・荷役システム構築事業 [3] 宅配情報システムネットワーク化推進事業 (2)トラック輸送高効率化支援事業 [1] 連結トラック導入支援事業 [2] スワップボディコンテナ車両導入支援事業 (3)モーダルシフト促進に資する船舶における低炭素機器導入支援事業 (4)高品質低炭素型低温輸送システムの構築促進事業 出典:国土交通省

2019/06/04 12:30 KENKEY

-

パノラマ写真を3Dモデル化!工事現場や歴史的建物をバーチャルツアーに

360度パノラマ写真は、工事の前の下見記録や工事中の施工管理などに欠かせないツールになりつつあります。 パノラマ写真撮影のプロフェッショナルであるカサノバエンタープライズ(本社:埼玉県川越市)は、パノラマ写真を ナ、ナ、ナ、ナント、 3Dモデル化 することにより、より臨場感のあるバーチャルツアーを作成するサービス「PanoWeave(パノウィーブ)」を2019年5月に始めたのです。(カサノバエンタープライズのプレスリリースはこちら) 屋内を撮影したパノラマ写真の例(以下の写真、資料:カサノバエンタープライズ) パノラマ写真から作成した3Dモデル パノラマ写真を並べて、部屋から部屋へと移動するバーチャルツアーに比べて、3Dモデルとパノラマ写真が連携したこのサービスは、コマ間の移動もスムーズです。 さらに、移動や回転などのナビゲーションも行えるので、建物全体を俯瞰(ふかん)したり、“オルソ画像”的な平面図を見たりすることも可能です。 移動や回転などのナビゲーションも可能 屋外の階段をナビゲーションした例 建物全体の床面を平面図的に見た例 バーチャルツアーのデータは、WEBサイトに埋め込んだり、スマートフォンやタブレットなどで見たりすることもできるので、工事現場では進ちょく管理の記録などを工事関係者とデータ共有するのに便利そうですね。 また、歴史的建物などを、手軽に デジタルアーカイブ するツールとしても使えそうです。 同社のウェブサイトには、様々な店舗や文化財などのバーチャルツアー例が掲載されていますので、ご興味のある方はどうぞ。

2019/06/04 09:57 株式会社イエイリ・ラボ

-

メタボ建築の名作を点群で残そう!わずか2日で資金調達に成功

宮崎県都城市にある旧・都城市民会館は、メタボリズム建築の代表作として1966年、建築家・菊竹清訓氏の設計により完成しました。 2007年の閉館後も保存か解体かを巡って議論が続いてきましたが、2019年の夏にいよいよ解体が始まります。 この貴重な建物を、3Dレーザースキャナーを使って計測し、点群データとして残せないかと立ち上がったのが、建築や都市のデジタルアーカイブ化を推進するgluon(本社:東京都目黒区)と、測量会社KUMONOS(本社:大阪府箕面市)です。 両社は5月31日の夜、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」上で、「メタボリズムの名建築『旧都城市民会館』を3 次元スキャンで記録に残したい。」というプロジェクトを公開しました。 3D計測にかかる交通費や現地宿泊費、データ処理などの費用として、50万円を目標に資金援助を求めたのです。 gluonとKUMOMOSがクラウドファンディングサイトに公開したプロジェクト(以下の資料:CAMPFIREサイトより) このプロジェクトが公開されるやいなや、gluonのツイッターには続々と支援に参加したとの書き込みが寄せられるなど、SNSで話題となり、 ナ、ナ、ナ、ナント、 2日後には目標をクリア してしまったのです。 6月2日、午後5時ごろには、すでに目標額の50万円をクリアしていた プロジェクト支援者に対する「リターン」ですが、「2000円」にはお礼メール、「3000円」には現地での3D計測や8月に開催予定のトークセッションの様子をまとめた活動記録集がメールで送られます。 また「5000円」に対しては、gluonのデザイン・プロダクト担当パートナー、豊田啓介氏や東京芸術大学美術学部建築科准教授の金田充弘氏が登壇するトークセッションへの参加券も送られます。 5000円の支援者は、8月に開催されるトークセッションに参加できる そして、最高額の「5万円」に対しては、旧・都城市民会館の 超高解像度点群データ が贈られるのです。 5万円の支援者には、高密度・超高解像度の点群データが贈られる こんな貴重なデータが、5万円で手に入るとは、ビックリです。手元でメタボリズム建築の名作をデジタル保存しておけるのは、大きな魅力ですね。 本物の建物を保存しようとすると、年間数千万円もの費用がかかりそうですが、点群データなどのデジタルアーカイブとして残すのなら、数十万円で済むというのはとても魅力的です。 gluonとKUMONOSは2018年、東京・上野にある東京芸術大学のキャンパスを同大学建築家の金田研究室とともに丸ごと3D計測し、その点群データを公開して様々な作品に生かしてもらう「デジタル芸大」プロジェクトを行いました。 その成果は「点群VR『点描芸大』まとめ」サイトなどに公開されているほか、ツイッターでハッシュタグ「#デジタル芸大」で検索すると、いろいろな作品が発表されているのを見られます。 「デジタル芸大」プロジェクトで公開された点群データ 公開された点群で作られた様々な作品 今回、旧・都城市民会館のクラウドファンディングが成功したことは、解体の危機にある名建築をデジタルアーカイブとして保存する行動を加速することになりそうですね。

2019/06/03 10:28 株式会社イエイリ・ラボ

-

日本をデジタルツイン化!国交省が“バーチャル・ジャパン”を構築へ

国土全体を3Dモデル化し、その中にリアルタイムな「属性情報」を入れ込むことで、巨大な「デジタルツイン」(電子の双子)として様々なシミュレーションやビジネスに生かす取り組みが各国で進んでいます。例えば、シンガポール全土を3Dモデル化した「バーチャル・シンガポール」などが知られていますね。(詳しくは、イエイリラボブログ2016年1月29日付けの記事を参照) バーチャル・シンガポールのイメージ(資料:NRF) 令和の時代を迎えた日本も、遅まきながらこれに似たプロジェクトが始まりました。国土交通省は2019年5月30日、「国土交通データプラットフォーム(仮称)」の整備計画を策定したことを発表しました。その内容はまさに、 “バーチャル・ジャパン” といっても過言ではないものなのです。(国土交通省のプレスリリースはこちら) 国土交通データプラットフォームの利活用イメージの一つ、「スマートシティ」(以下の資料:国土交通省のプレスリリースより) その目的は、国交省が保有するデータと民間のデータを連係させ、現実空間としての日本をサイバー空間に再現した「デジタル・ツイン」を構築することです。その成果を、業務の効率化やスマートシティなど国交省施策の高度化に生かすとともに、産学官連携によるイノベーションの創出を目指します。例えば、都市の3次元データに道路交通や公共交通、人流などのデータを組み合わせることで、MaaS(モビリディー・アズ・ア・サービス)など新たな交通サービスを導入したり、スマートシティーの実現を図ったりします。また、ドローンによる荷物配送や、VR(バーチャル・リアリティー)・AR(拡張現実)を利用して観光を疑似体験できるようにすることも想定しています。 ドローンによる荷物配送のイメージ VR・ARによる観光振興のイメージ このほか、SIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク)と連携して、災害発生時はインフラの被害状況や通行止め情報などを提供するなど、防災関連での活用も想定しています。 データのセキュリティーについては、誰もが自由にアクセスできる「レベル0」から、省内関係者や受注者などに限定して公開される「レベル3」まで分類する方針です。国交省の計画によると 2020年までに3D地図表示 を行えるようにするとともに、3D地図にひも付ける国土、産業活動、自然現象に関するデータ基盤を構築します。そして2022年度末には、これらのデータ基盤を3Dモデルと連携させてデータの吸い上げや提供を行えるようにします。 データプラットフォームの整備スケジュール これまで縦割りだった行政も、このデータプラットフォームを軸に新しい連携が始まるかもしれませんね。そして日本の国土を「IoT」(モノのインターネット)やAI(人工知能)によって、少ない人数でより効果的に運用していくための第一歩としても期待したいです。

2019/05/31 14:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

あのとき逃げておけば!土砂災害と人生をやり直せるVRコンテンツ

最近は「100年に一度」クラスの大雨や洪水による被害が増えたせいか、避難行動を促す「特別警報」も目にする機会が多くなりました。 その結果、自分が住んでいる地域に特別警報が出ても、「ああ、またか」といった具合に、自分のところだけは大丈夫と思う人も多いようです。 こうした判断の緩みによって、「あのとき、避難所に逃げておけば」と後悔しても遅すぎます。 そこで理経(本社:東京都新宿区)は、土砂災害を疑似体験・訓練用コンテンツの提供を開始しました。 平成30年(2018年)7月に発生した西日本豪雨災害を研究した東広島市消防局と広島大学防災・減殺研究センターの研究成果を活用し、 ナ、ナ、ナ、ナント、 土砂災害をVR化 したものなのです。(理経のプレスリリースはこちら) 豪雨による土砂災害を対象とした、大学・自治体・民間企業の共同開発としては、日本初の災害体験VR(バーチャルリアリティー)システムとなります。 土砂災害を疑似体験できるVRコンテンツ(以下の資料:理経) VR体験のサンプル映像を見ると、土砂災害はいつものように平穏な日常生活から始まります。 テレビを見ていたら午後7時40分ごろ、チャイム音とともに「ニュース速報」が流れ、大雨特別警報が追加されたことを報じます。 「大雨特別警報」を報じるテレビ画面 しかし、「おじいちゃんもいるしな」「もう夜だし」といった感じで、ついつい避難行動をとらないままでいると、なんと、雨水が床にあふれてくるではないですか。 避難しないでいると、リビングルームの床に雨水があふれてきた 「これはヤバい」ということで、ようやく避難所に向かおうとしますが、道は既に濁流が流れており、とても避難できる状況ではありません。 ようやく避難しようと外を見る道は濁流であふれ、もはや避難不能な事態に そしてまた家に戻り、2階の部屋と思われるところにいると、今度は外から変なにおいがしてきます。 2階と思われる部屋。今度は外から変なにおいがしてきた そうしてしばらくしているうちに、家は「ガシャーン」と土石流に飲み込まれ、真っ暗になってしまうシーンで終わります。 気がついたら、土石流に飲み込まれていた この動画は、VRゴーグルを使用して実寸大・立体視で360°の臨場感あふれる映像で体験できます。体験シナリオの制作には、豪雨の被災者にも協力を仰ぎ、その 実体験に基づいた土砂災害 の発生状況を再現したそうです。 このVRの雰囲気からは、土砂災害はそれほど危険の切迫感がなく、平和で日常的な暮らしの中に突然やってくるものであることがうかがえます。 まるで“ゆでガエル”のように、気がつかないうちに避難不可能な状況に陥ってしまうというわけです。実際の人生ではやり直しは利きませんが、VRなら「あのときが避難可能な最終チャンスだった」と、その時に戻ることができるわけです。 滅多に体験することのない土砂災害をVRで事前に疑似体験しておくことは、大雨特別警報を甘く見ず、避難のタイミングを養うことに大きな効果を生みそうですね。 VR体験のイメージ

2019/05/30 14:04 株式会社イエイリ・ラボ

-

HoloLensの精度が20倍に!その秘密は望遠鏡のない測量機との連携にあった

リアルな現場と、バーチャルな3DモデルやCAD図面を実物大で重ねて見られるMR(複合現実)デバイス「Microsoft HoloLens」を、施工管理に使う機運が高まっています。 HoloLensを使った施工管理のイメージ(写真:家入龍太) このとき重要なのが、現場と3Dモデルなどの位置合わせです。これまでは「マーカー」と呼ばれる原点を現場に置き、それを目印にして現場と3Dモデルの位置を合わせていました。 しかし、課題もありました。マーカーから離れていくと、だんだん位置合わせの精度が悪くなり、これまでは原点から10m離れると3cmくらいの誤差が出ていたのです。 現場に配置したマーカーの例(写真:家入龍太) その問題がこのほど解決されました。トプコンの墨出し用測量機「LN-100」とHoloLensを連携させることにより、 ナ、ナ、ナ、ナント、 30m先で誤差5mm という、驚異の高精度が実現されたのです。(インフォマティクスのプレスリリースはこちら) HoloLensとLN-100の連携イメージ(資料:インフォマティクスの資料をもとに当サイトが作成) ヘルメット上部にトータルステーションによる測量で使われる受光用のプリズムを取り付け、LN-100でその位置を追跡することにより、HoloLensの位置座標が高精度にわかります。 そして、インフォマティクスが開発したMR用ソフト「GyroEye Holo」とHoloLensに、測定した位置座標を連携させることで、実寸大の3DモデルやCAD図面を高精度に現場に重ね合わせることができるのです。 インフォマティクス本社の廊下で行った実験(以下の写真、資料:特記以外はインフォマティクス) 原点から31m先で精度を検証したところ、5mm以内の誤差に収まった。1回目(上)と2回目(下)でCADの線がほぼ同じ位置に表示されているのがわかる トプコンの「LN-100」は、これまでの測量機器には必須とも言える望遠鏡が付いていません。にもかかわらず、 プリズムを自動追尾 して、トータルステーションのように高精度で測定する変わった測量機です。 トプコンの墨出し用測量機「LN-100」(写真:家入龍太) このシステムは、福井県大野市でIHIインフラ建設が施工中の「大野油坂道路九頭竜川橋上部工事」の現場でも、実証実験が行われました。 福井県大野市の橋梁建設現場で行われた実証実験 このシステムは「GyroEye Holo TS+」(仮称)として、2019年夏ごろ、千代田測器から発売される予定です。 今年は現行のHoloLensに比べて、視野角が上下左右にそれぞれ2倍に広がり、精度も高くなった、「HoloLens2」も発売される予定です。LN-100との連携で、精度面でも桁違いに改善が進んだことで、HoloLensによる施工管理はぐっと実用性が高まりそうですね。

2019/05/29 12:02 株式会社イエイリ・ラボ

- 26

- 27

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社