「バックホー」のタグ一覧 (17件中1~17件を表示)

-

無料VRゲーム「重機でGo」がよりリアルに! スマホやPCで重機を手軽に練習でき、一般人のオペ養成にも

建設機械の代表的な機種であるバックホーは、アームやブーム、ショベルのほか旋回機構やクローラーによる走行などを駆使して仕事を行う、とても面白いマシンです。工事現場ではどこでも見かけるので、子どもたちや一般人も「一度乗ってみたいな」と思っている人も多いでしょう。そんな願いを手軽にかなえて、重機オペレーターの気分になれるのが、トライアロー(本社:東京都港区)が開発し、無料公開している重機シミュレーターアプリ「重機でGo」です。アプリはiOS版やAndroid版のほか、Oculus Quest、Oculus(Meta) Quest2版が公開されており、スマートフォンやタブレット、VRゴーグルを使って、現場の土砂を掘削してトラックに積み込むなど、リアルな重機操作を体験できます。 重機シミュレーターアプリ「重機でGo」。タブレットやスマホ(左)のほか、VRゴーグル(右)を使ってリアルな重機運転が楽しめる(以下の資料、写真:トライアロー) このアプリは人気を集め、2019年のリリースから2023年11月までの間に、ナ、ナ、ナ、ナント、24万ダウンロードを達成したのです。(トライアローのプレスリリースはこちら)同アプリはこのほど、リニューアルが行われてよりリアルになりました。例えば、バックホーで土をすくう作業では、すくった回数から定量的な「立米(m3)」に変更されました。 運転室からみた現場。すくった土砂の量が「立米」でカウントされる また、レバーを倒せば一定速度でアームが動いていたのが、レバーの倒し具合によってアームが動く速度をコントロールできるようになりました。さらに視点切り替え機能が追加され、運転席からの視点のほか、重機を外から俯瞰ふかんして見ることもできるようになりました。 視点切り替え機能で、重機を外から俯瞰して見られるようになった また、ゲームとしてのステージ数も従来の2つから4つに増えました。まずは、指定された範囲の土砂を掘削し、トラックに積み込む(ステージ1)、道路工事現場で小型の重機で細長い溝を掘削し、トラックに積み込む(ステージ2)といった基本的なステージをクリアします。 ステージ2。道路工事現場で細長い溝を掘削し、トラックに積む ステージ2を運転席から見た風景。トラックは真後ろに止まっている

2023/12/07 11:18 株式会社イエイリ・ラボ

-

東亜建設工業が2台のバックホーを1人で運転! 遠隔操作で“建設界の二刀流”を実現

港湾工事や海岸工事では、構造物の基礎や人工海浜を造るため、海底に所定の厚さで砂を投入する「砂まき船」という作業船が活躍しています。その中には、ホッパーという投下装置に、2台のバックホーを使って砂を供給するタイプのものがあります。 砂まき船のイメージ図。2台のバックホーが交互に砂をホッパーに投入する(以下の資料、写真:東亜建設工業) この作業は2人のオペレーターが呼吸を合わせて、互いにバックホー同士が接触しないようにタイミングよく砂を投入する必要があり、熟練が必要でした。しかし、少子高齢化時代には、熟練オペレーターは減少の一途です。そこで東亜建設工業は、この作業の生産性向上に乗り出しました。遠隔操作システムを使って、ナ、ナ、ナ、ナント、1人で2台のバックホーを同時に運転するという挑戦なのです。(東亜建設工業のプレスリリースはこちら) 砂まき船のオペレーター室で、2台のバックホーを1人で遠隔操作するイメージ まさに、建設界の“二刀流”、“二丁拳銃”という感じですね。当然、労働生産性も2倍になります。このシステムを実現するため、同社はARAV(本社:東京都文京区)が開発した遠隔・自動操作システムを使い、千葉県袖ケ浦市のヤードで実証実験を行いました。遠隔操作システムを搭載した2台のバックホーを使って砂まき線の作業現場を再現し、1人のオペレーターが土砂の掘削から旋回、ホッパーへの投入までを自動運転で行いました。 遠隔操作による自動運転で交互に土砂をホッパーに投入するバックホー 砂まき船の土砂投入作業を模した遠隔操作装置 バックホーに取り付けられた遠隔操作用の装置 運転席には遠隔操作室に現場の風景を送るカメラや、操作指示をバックホーのレバーに伝えるアクチュエーターが装備されている その結果、2台のバックホーが接触することなく、一連の作業を交互に行えることが確認できました。作業スピードは、2人のオペレーターがバックホーの運転席で操作する時と、同等のサイクルタイムだったのです。1人で2台のバックホーを操ることができれば、お互いの投入タイミングも調整しやすいですね。また、自動運転も使っているので、オペレーターの習熟度に関係なく、効率的な運転ができます。東亜建設工業では今後、砂まき船のバックホーにこのシステムを導入し、実施工を行いながら掘削制御や、障害物やトラブルを判断する技術を磨き、完全自動化を目指します。遠隔操作は建機の運転席に座るまでの“移動のムダ”を省くだけでなく、さらに複数の建機を1人で操作する“生産性倍増”を実現するツールとしても活用が始まったようです。

2023/04/11 16:59 株式会社イエイリ・ラボ

-

後付けAIカメラで人物を検知、警告! アクティオが「ドボレコJK」をレンタル開始

様々な現場で使われている建機、バックホーは大きな“お尻”部分があり、運転席からの死角が多いため、作業時には入念に周囲の安全確保に努める必要があります。そこで、建機への接近検知を行う安全システムが開発されてきましたが、作業員にセンサーなどを付けるなどの手間ひまがかかっていました。建機レンタルのアクティオ(本社:東京都中央区)は、こうした課題を解決しようと、重機への後付け型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」を製品化し、2022年12月8日から本格レンタルを開始しました。 後付け型カメラ「ドボレコJK」の外観(左)とバックホーへの取り付け例(右)(以下の写真、資料:アクティオ) このカメラには独自のAI(人工知能)画像解析技術が導入されており、ナ、ナ、ナ、ナント、人物を高精度に自動検出する機能がついているのです。(アクティオのプレスリリースはこちら) 運転席のモニター画面。人物が自動検出され、平面図上に位置が表示される。映像上の人物には距離によって色が変わる枠が表示される 人物が建機に近づくと、AIが自動検知してアラート音や回転灯で知らせます。そのため、作業員にセンサーなどを携帯させる面倒はありません。運転席のモニター画面には、人物の位置を平面図上で表示するとともに、映像上の人物には、色の付いた枠を表示します。枠の色などは、距離によって変わり、赤色は3m以内、黄色は5m以内、緑色は8m以内です。撮影された映像は、本体に記録されるほか、クラウドで遠隔確認することも可能です。安全管理のテレワーク化にも役立ちそうですね。 クラウド経由でドボレコJKの映像を遠隔確認することもできる ドボレコJKの専用カメラマウントは、マグネットや粘着テープで簡単に建機に取り付けられ、カメラの自動姿勢補正機能によって建機の様々な場所に設置できます。また、国土交通省の「新技術情報提供システム(NETIS)」データベースにも登録されています。 登録番号 KK-210060-AAIは工事現場の安全管理にも、少しずつ、普及し始めてきたようです。 「ドボレコJK」のシステム・製品構成

2022/12/13 17:00 株式会社イエイリ・ラボ

-

1人で3台の重機を遠隔操作! 大林組が“超長距離テレワーク”やトンネル遠隔監視を実現

大林組は建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)の一環として、建設機械の自動運転や遠隔操作の技術開発を行っています。その一つは、2021年10月から2022年6月まで、福島県飯舘村で行った盛り土工事です。 福島県飯舘村で行った盛り土工事の現場(以下の写真、資料:大林組) 現場を監視するモニターや遠隔操作用のコントローラーが並んだ統合管理室 この現場では、自律運転が可能なバックホー、キャリアダンプ、ブルドーザーを連携させる「建機フリートマネジメントシステム(建機FMS)」を導入しました。キャリアダンプへの土砂積み込みや場内運搬・荷下ろし、そして敷きならしや転圧といった一連の作業を、現場から約450m離れたところにある現場統合管理室から、たった1人のシステム管理者によって行ったのです。 自動・自律運転や遠隔操作が可能な、3台の建機の連携による施工イメージ さらに、驚くべきことに、同様の遠隔操作をナ、ナ、ナ、ナント、約550km離れた大阪府枚方市にある「西日本ロボティクスセンター」からも、超長距離の遠隔指示や遠隔操作を行うことに成功したのです。(大林組のプレスリリースはこちら)こうなると、1人のオペレーターが超長距離のテレワークによって、現場の建機を動かして施工する、といったことも現実味を帯びてきますね。大林組では建機の遠隔操作や自動・自律化など「ロボティクスコンストラクション構想」を実現する技術を、実際のフィールドでさらに磨きをかけるため、西日本ロボティクスセンターに「インキュベーションスタジアム」という施設を建設しました。このスタジアムでは建機の遠隔操作や自動・自律運転による現場の無人化に向けた実証実験を行っていきます。 西日本ロボティクスセンターに設けられた「インキュベーションスタジアム」

2022/10/25 11:51 株式会社イエイリ・ラボ

-

神戸清光が中国から日本の建機を遠隔操作! Builder Xのシステムで価格は500万円以下に

測量機器販売会社の神戸清光システムインスツルメント(本社:神戸市中央区)は、兵庫県小野市に広大なドローン(無人機)講習用の練習場を持っています。2022年3月、この練習場でバックホーの遠隔操作実験が行われました。 神戸清光システムインスツルメントの小野ドローン練習場で行われたバックホーの遠隔操作実験(特記以外の写真、資料:神戸清光システムインスツルメント) 練習場をスイスイと動き回る建機は、ナ、ナ、ナ、ナント、1700km離れた中国・北京のオペレーターが運転していたのです。 小野市のバックホー(右)は、1700km離れた中国のオペレーター(左)が遠隔操作を行っていた 遠隔操作に使われたシステムは、中国企業「builder X」が開発したものです。同社は米国スタンフォード大学でロボット工学を専攻した卒業生や、テスラモーターズ、アップル出身のエンジニアによって設立されました。神戸清光インスツルメントは、このシステムを日本仕様に合わせた改良や開発を行っています。 建機の遠隔操作システムの構成 遠隔操作用のコントローラー このシステムの特長は、既存の建機に約1.5日という短期間で後付けできることです。建機の油圧システムを直接制御するので、建機の運転室にじゃまな機器は取り付けません。遠隔操作とマニュアル操作は、エンジンルーム内のスイッチを切り替えるだけです。通信には4G回線を使用します。オペレーターは建機搭載のカメラや外部カメラから送られてくる映像を見ながら遠隔操作を行います。また、危険が生じたときは、現場にいる人が非常停止リモコンでストップさせることもできます。 既存の建機に油圧バルブ制御装置などを後付けしているところ 建機の動作を外部から撮影し、オペレーターに映像を送るカメラ 現場の作業員が持つ非常停止リモコン

2022/10/05 11:42 株式会社イエイリ・ラボ

-

金杉建設が江戸川に巨大彫刻を完成! 全国に広がる「2022 POWER」運動

「社会インフラを活用し、建設技術で社会を明るくしよう」と、国土交通省が河川敷などの敷地を提供し、ICT建機を使って「2022 POWER」などの巨大彫刻を掘る建設会社の“課外活動”が、広がりを見せています。 2021年12月には、湯澤工業が山梨県南アルプス市内の釜無川河川敷に(メーキング動画はこちら)、熊野組が熊本県内の迫間川河川敷で(メーキング動画はこちら)、それぞれ巨大彫刻を完成させました。 山梨県内の釜無川、熊本県内の迫間川に掘られた巨大彫刻(左写真:湯澤工業、右写真:熊野組) そしてこのほど、筆者が確認している3つめの巨大彫刻が施工されました。 チルトローター付きバケットで文字のテーパー部を施工中のICT建機(特記以外の写真、資料:金杉建設) その現場とは、ナ、ナ、ナ、ナント、江戸川の河川敷なのです。(施工場所の地図はこちら) 埼玉県内の江戸川で巨大文字を彫刻中のICT建機 ICT建機のコックピットには「2022 POWER」の3Dモデルが 施工場所は埼玉県三郷市にある三郷排水機場前で、施工したのは金杉建設(本社:埼玉県春日部市)です。バケットが360度旋回する「チルトローター」という機構を備えたバックホーで、文字のテーパー部分を掘削しました。ベテランのオペレーターさんは、ICT建機に乗るのは初めてでしたが、2日目には自分の手先のように使いこなしていたそうです。

2022/01/21 13:13 株式会社イエイリ・ラボ

-

大林組のバックホー自律運転が進化! 遠隔操作を併用し、オペ1人で複数の建機を運転

工事現場でよく使われるのが、バックホーという建設機械です。大林組と日本電気(NEC)、大裕(本社:大阪府寝屋川市)は、現場に仮置きした土砂をバックホーでダンプトラックに積み込む作業を自動化する「バックホー自律運転システム」を開発し、2019年7月に発表しました。(詳しくは、2019年7月22日付けのイエイリラボブログ記事を参照) 土砂の山から土をすくい取り、ダンプの荷台に載せるまでを完全自動化した「バックホー自律運転システム」(以下の資料:大林組 当時、公開されたYouTube動画を見ると、一つ一つの動作がぎこちない感じでしたが、この2年間でかなり進化したようです。バックホーが土砂をすくい取りやすいように土砂をかき寄せたり、ダンプの荷台に積んだ土砂を崩れない荷姿に整形したりする作業を、ナ、ナ、ナ、ナント、人手と同等に行えるようになったのです。3社は進化した自律運転システムと、複数のメーカーのバックホーを使って、トンネル工事現場での土砂の積み込み・搬出を行う実証実験を行いました。これまで、人手で行っていた作業を自律運転化するため、センサーでピット内の土砂形状を把握し、土砂を最適な位置にかき寄せる機能や、掘削したバケット内の土砂堆積を推定する機能を開発し、制御に盛り込みました。その結果、搬出時の総重量を目標値の98~100%の精度で積載することができました。ダンプの荷台の形を深度カメラで認識させることで、あらゆる形のダンプに対応できるようになりました。バックホーの自律運転は、ダンプトラックの運転手が現場のボタンを押すことで開始され、一定量の積み込みが終わると自動停止するようになっています。 進化したバックホー自律運転システムよって、トンネル現場での土砂の積み込み・搬出作業を行ったイメージ 自律運転中のシステム管理画面。センサーで計測した土砂形状から、土砂をかき寄せる機能も追加した とは言え、自律運転中でも何かトラブルがあった場合には、人間のオペレーターが運転して、柔軟に解決できることも必要です。そこで、今回、大林組と大裕が共同開発した建機用の遠隔操縦装置「サロゲート」を使い、バックホーの遠隔監視・操作も可能にしました。自律運転中、オペレーターは遠隔地に設置したモニターで、現場にある複数台のバックホーの姿勢や状態、積み込み状況などをリアルタイムで監視します。そして何かあったときには、遠隔操作に切り替え、オペレーターは現場のカメラ映像や作業音などを聞きながら、バックホーを遠隔操作します。 複数台のバックホーを遠隔監視する中央制御室 なにかあったときはオペレーターが遠隔操作するための操縦席 これまではバックホー1台ずつに1人のオペレーターが必要でしたが、このシステムを使うと1人のオペレーターが複数台のバックホーを“お守り”でき、いざという時は自ら運転して問題を解決できます。しかも、バックホーに乗り込むのに移動のムダはありません。これによって土砂の積み込みという単純作業は、テレワーク化できることになり、現場のベテランオペレーターはよりスキルが必要な作業に専念できることになります。大幅な生産性向上が期待できますね。

2021/09/14 18:26 株式会社イエイリ・ラボ

-

古い建機をカンタンに遠隔操作化! ARAVが後付けキットを発売

東京大学発のスタートアップ企業、ARAV(本社:東京都文京区)と言えば、スマートフォンやパソコンで数百キロメートルも離れた場所にある重機を遠隔操作できるシステムの開発で知られています。イエイリラボでもこれまで、バックホーの遠隔操作(2020年12月15日の記事)やキャリアダンプの遠隔操作(2021年2月10日の記事)などで、その“お手軽さ”を紹介してきました。従来の無人化施工は、危険な場所での作業を安全に行うことが目的でしたが、ARAVの場合は「重機オペレーターのテレワーク」を目的としているのが特徴です。そのため、操作はインターネット回線を通じて行います。 バックホーの遠隔操作(以下の写真:ARAV) キャリアダンプの遠隔操作 オペレーターが使う専用コントローラーの例。まさにゲーム感覚だ

2021/06/22 13:20 株式会社イエイリ・ラボ

-

【動画付き】キャタピラーが日米間で遠隔操作に成功! 建機オペは国際テレワークの時代へ

2021年5月12日~14日、千葉・幕張メッセで2年ぶりとなる「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」が徹底したコロナ対策のもとに開催され、大いににぎわっています。 2年ぶりに開催された「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」の会場(以下の写真:家入龍太) 285社、1400小間という大規模な展示会で、イエイリの目を引いたのは、建機オペのテレワークを可能にする遠隔操作技術でした。カナモト、ユナイトのブース(ブース番号:I-11)では、竹中工務店や鹿島建設が採用しているタワークレーンの遠隔操作システム「TawaRemo」や後付けの遠隔操作システム「KanaTouch」のコックピットが展示されていました。 「TawaRemo」(左)や「KanaTouch」(右)のコックピット コベルコ建機のブース(E-11)では、約300km離れた札幌市から帯広市内のバックホーを遠隔操作した時の記録ビデオが展示され、アクティオのブース(E-10)では長距離Wi-Fiや携帯電話回線で重機を遠隔操作するシステムが展示されていました。 コベルコ建機のブース(左)とアクティオのブース(右)での遠隔操作に関する展示物 また、日立建機のブース(I-80)では、加藤組、日立建機日本、西尾レントオールが5G回線を使用して広島市内での実証実験に使用した「遠隔操作用マルチコックピット」と模型のバックホーやダンプトラックを接続したデモを行い、人気を集めていました。 日立建機のブースでは「遠隔操作用マルチコックピット」(左)と模型の建機を接続したデモが人気を集めていた

2021/05/14 12:14 株式会社イエイリ・ラボ

-

コベルコ建機が重機作業をテレワーク化! オペのクラウドマッチングに向け現場を可視化

コベルコ建機は2018年から「誰でも働ける現場」をテーマに掲げ、中長期的な研究開発を進めています。重機の遠隔操作システム「K-DIVE」もその中核を担うシステムです。開発のロードマップを3つのステップに分け、これまで「近距離での遠隔操作」(ステップ1)、「遠距離での遠隔操作」(ステップ2)の開発を行ってきました。2020年には、約300km離れた北海道の札幌市と帯広市の間で、光ファイバーケーブルを経由して建機を遠隔操作する実証実験なども成功させています。 2020年に北海道札幌市と帯広市の間で行われた建機の遠隔操作実証実験イメージ(以下の資料、写真:特記以外はコベルコ建機) 札幌市にいるオペレーター(左)が、約300km離れた帯広市のバックホー(右)を遠隔操作することに成功した そして、最終段階のステップ3では、テレワークの重機オペレーターと現場を、ナ、ナ、ナ、ナント、クラウドマッチングで仲介することにより、特定の人・場所・時間などの制約を受けずに、施工できるようにするというのです。(コベルコ建機のプレスリースはこちら) K-DIVEが最終的に目指すイメージ。テレワーカーの重機オペレーターと現場をクラウドでマッチングし、特定の人や場所、時間の制約なしに現場で働けるようにする これが実現すると、例えばある造成現場で稼働するバックホーに、今日は札幌のオペレーター、明日は広島のオペレーターというように、手の空いているオペレーターが日替わりで乗って働くことも可能になるのです。しかし、現場作業をテレワーク化するためには、その現場の状況をよく把握しておく必要があります。例えば、重機周辺の現場状況や埋設物の有無、土の形や体積などです。急斜面や水たまりなどに気を付ける必要があります。そこでコベルコ建機は、ドローンによる3D点群計測などを展開するセンシンロボティクス(本社:東京都渋谷区)と協業し、現場の見える化システムの開発で協業することになりました。

2021/04/28 16:35 株式会社イエイリ・ラボ

-

大成建設が自動建機の連携プレー! 有人建機にもシステムが指示

大成建設が施工する東京都稲城市の造成現場に、バックホー、クローラーダンプ、ブルドーザー、振動ローラーが勢ぞろいしました。 造成現場に勢ぞろいした建機群(以下の写真、資料:大成建設) これらの建機は、それぞれ、「掘削・積み込み」「運搬」「敷き均し」「転圧」の工程を同時並行で行いますが、ナ、ナ、ナ、ナント、 すべて自動運転 で動くのです。(大成建設のプレスリリースはこちら)これだけ異なる種類の建機が“密”に並んでいると、お互いに衝突したり、作業を邪魔したりしないか心配になりますが、その心配はいりません。というのも、これらの建機は大成建設が開発した自動運転建機の協調運転を制御する「T-iCraft」というシステムで協調運転を行っているからです。その一連の動作を、下記のパラパラ写真でご覧ください。 バックホーで土砂をクローラーダンプに積み込む ブルドーザーのもとに土砂を運ぶクローラーダンプ。その間、振動ローラーは締め固めを続けている ブルドーザーの手前で止まるクローラーダンプ くるりと荷台を180度回転させる そして土砂をダンプ 再びバックホーのもとに戻るクローラーダンプ

2021/02/12 16:43 株式会社イエイリ・ラボ

-

ICT建機で河原を“彫刻”! 山梨の建設会社が巨大な新年メッセージ

2020年の暮れ、山梨県南アルプス市を流れる釜無川の河原に、突如、巨大な文字が出現しました。 釜無川の河原に現れた「2021 SMILE」の文字(以下の写真、資料:湯澤工業) 文字を読んでみると「2021 SMILE」とあり、メッセージ全体のサイズは横35.5m×縦31.9mと、相当な大きさです。いったい、誰が、どのような目的でこれを描いたのかを調べてみると、山梨県南アルプス市にある建設会社、湯澤工業の本社に、ナ、ナ、ナ、ナント、メッセージの3Dモデルがあったのです。 湯澤工業の本社にあったメッセージの3Dモデル 実は、このメッセージは同社の社員が「2020年はコロナ禍で戸惑った1年間だったけど、来年は心を切り替えて笑顔あふれる1年にしましょう」という気持ちを込めて、“造成”したものだったのです。とはいえ、凹凸のある河原を平らにならしたうえ、キレイな文字を彫刻するのは大変な作業です。そこで導入されたのが3台のICT建機でした。3Dモデル通りにバケットや排土板を動かせる「3Dマシンコントロールシステム」を搭載したコマツのバックホー「PC200i」2台と、トプコンの後付けシステムを搭載したブルドーザー「D61PX」1台です。 3Dモデルデータ通りにメッセージを彫るICT建機 運転席のモニターには、3Dモデルデータと建機の施工位置が常時、表示されている 2台のバックホーで彫り初めたころ ブルドーザーで掘削した土砂を移動している様子

2021/01/05 18:20 株式会社イエイリ・ラボ

-

重機オペレーターもテレワーク時代に! 東大発スタートアップが遠隔操作システム

コロナ禍対策として、建設業でもオンライン会議やテレワークが普及しつつあります。下の写真は多くのモニターに工事現場の風景が映っているので、安全管理を監視カメラなどで行っているところかなと思いますね。 多くのモニターに映った工事現場の風景(以下の写真、資料:ARAV) しかし、よく見ると、手元にはなんやらコントローラーのようなものがあり、しきりに指を動かしているではありませんか。ナ、ナ、ナ、ナント、 バックホーの運転 をテレワークで行っているところなのです。 ダンプに土砂を積み込むバックホー。よく見ると運転席にはだれも乗っていない このシステムは、東京大学構内に本拠を置く東大発のスタートアップ企業、ARAV(本社:東京都文京区)が開発した「建機Webコントローラー」なのです。富士建(本社:佐賀県佐賀市)、ピスペル(本社:静岡県富士市)と共同で油圧ショベルをインターネット経由でリアルタイムに遠隔操作する実証実験に成功したことから、このシステムの事業化を開始しました。この遠隔操作装置は、建機のメーカーや機種を問わず、既存の建機に後付けできます。また、コントローラーには、スマートフォンやパソコン、そして多くのモニターを備えて前述の専用施設を使用できます。 選べるコントローラー スマホで操作した時の画面 ノートパソコンを使うと複数の画面を見ながら操縦できる 本体に通信用のSIMを内蔵しているので、携帯電話が通じるエリアであれば、1000km以上離れた場所からも遠隔操作が可能です。

2020/12/15 17:37 株式会社イエイリ・ラボ

-

鴻池組が建築に“ICT土工”を導入! GLOOBEデータを基礎掘削に活用

鴻池組は2021年11月のオープンを目指し、大阪市住之江区に自社の新研究施設「KONOIKEテクノセンター(仮称)」を施工中です。設計にはもちろん、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用しています。 「KONOIKEテクノセンター(仮称)」の完成予想図(資料:鴻池組) 現場で行われた基礎の掘削工事(以下の資料:福井コンピュータアーキテクト) 現場ではこのほど、基礎の掘削工事が行われました。一見、何気なくバックホーが掘っているようですが、ナ、ナ、ナ、ナント、3Dマシンコントロールによって施工されたのです。(福井コンピュータアーキテクトのプレスリリースはこちら) バックホーの運転席に備え付けられたモニター画面。掘削仕上げ面とバックホーのバケット位置などが表示されている 掘削用のデータ作成に使われたのは、福井コンピュータアーキテクトが2020年11月18日に発売した施工BIM用のソフト「GLOOBE Construction」です。鴻池組が作成したBIMモデルをもとに、「GLOOBE Construction」で掘削データを作成し、地形情報用のデータ交換フォーマット「LandXML」データに書き出しました。そのデータを、日立建機の3Dマシンコントロール付きのICTバックホー「ZAXIS135USX-6」にインプットして掘削を行ったのです。

2020/12/11 16:05 株式会社イエイリ・ラボ

-

屋内の床工事に3Dマシンコントロール! 大和ハウスとトプコンがBIMとICT施工を融合

2020年10月、福島県田村市にトプコンオプトネクサスの新工場が完成しました。 設計・施工を担当した大和ハウス工業はもちろん、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を使って設計したほか、発注者のトプコンとともに施工段階でも両社の先進技術を導入しました。 例えば、墨出し用の3D測量機器「杭ナビ」を使って効率的に杭の心出し作業を行ったり、3Dレーザースキャナーで計測した点群データをBIMモデルと比較して、出来形管理を行ったりという取り組みです。 福島県田村市に建設されたトプコンオプトネクサスの新工場のBIMモデル(以下の資料、写真:大和ハウス工業、トプコン) 墨出し用測量機「杭ナビ」を使っての効率的な杭の心出し作業 3Dスキャナーによって計測した点群データ(上)をBIMモデルと比較して出来形管理(下)を行った そして驚くべきことに、屋内の床工事ではナ、ナ、ナ、ナント、3Dマシンコントロール付きの建機で、“ICT土工”を行ったのです。 屋内の床工事に導入された3Dマシンコントロール付きの重機

2020/11/26 16:08 株式会社イエイリ・ラボ

-

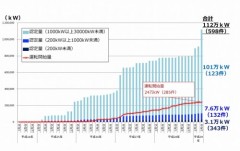

AIやCIMでさらに進化!熊谷組が小トンネル用自動吹き付け機を開発

太陽光発電は、電力の固定価格買い取り制度(FIT)により、急速に普及しましたが今、同じ制度によって水力発電所の建設も増えています。水力発電と言えば、巨大なダムを建設することを思い浮かべがちですが、今、増えているのは比較的小規模の中小水力発電で、まだまだ開発できる地点が多く残されています。(経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトより) 中小水力発電所の認定量と運転開始量は年々増えている(資料:資源エネルギー庁) こうした動きを受けて、水力発電所用の小断面山岳トンネル工事も活況を呈しています。しかし、断面が小さいので、岩盤を掘削後にトンネル内面を保護する吹き付けコンクリートの施工は、粉じんが充満する悪い環境下で行わなければいけません。そこで熊谷組は、得意の無人化施工技術を生かし、遠隔で吹き付け機を操作できる「小断面トンネル自動吹き付け機システム」を開発しました。 小断面トンネル用の自動吹き付け機システム(以下の写真、資料:熊谷組) 小型のバックホーのアーム先端に自動吹き付けロボット機能を搭載した構造で、ベテランオペレーターの吹き付け作業を、ナ、ナ、ナ、ナント、忠実に再現できるのです。(熊谷組のプレスリリースはこちら) オペレーターが操作して描いた赤線の上を、自動吹き付けシステムが青線でなぞる上書き再現試験 この吹き付け機には教示(ティーチング)システムが搭載されており、オペレーターが操作した吹き付け作業の“ノズル運び”をマシンが覚え、その通りに作業を行うことができます。同社の筑波技術研究所で、塗装用のスプレーを使った実験では、オペレーターが赤い色のペイントで線を描く作業を覚えた後、今度は青いペイントで教示運転を行ったところ、その差は上下左右とも2mm程度でした。また、もっとリアルに現場を再現した模擬トンネルによる吹き付け実験では、吹き付け位置は上下2cm、左右1cm以内に収まったほか、吹き付け厚も10±3cmに収まり、システムの有効性を確認できました。

2020/01/09 15:25 株式会社イエイリ・ラボ

-

バックホーの掘削、積み込み作業を無人化!大林組らが自律化システム第1弾を開発

バックホーで土砂をすくい、ダンプトラックに積み込む作業は、トンネルや道路、建築基礎など土を扱う工事にはつきものです。 土をすくってからこぼさずにダンプの荷台に積み込むまでには、バックホーのアームやブーム、バケットを巧みに操る必要があり、熟練技能を要します。 しかし、人手不足が深刻化している今、このような単純作業はできれば自動化し、貴重な熟練オペレーターはもっと専門的な作業を行ってもらいたいですね。 そこで大林組、日本電気(以下、NEC)、大裕(本社:大阪府寝屋川市)は、「バックホー自律運転システム」を開発しました。 バックホーで土砂の山から土をすくい取り、旋回してダンプの荷台に載せるまでを、 ナ、ナ、ナ、ナント、 完全自動化 してしまったのです。(大林組のプレスリリースはこちら) 土砂の山から土をすくい取るバックホー(以下の写真、資料:大林組) バックホーの運転席には、大林組と大裕が共同開発した汎用遠隔操縦装置「サロゲート」が取り付けられています。これまでは、別の場所にいるオペレーターがバックホーを遠隔操作するという方法で使われていました。 そのサロゲートを、バックホーの動特性や応答遅延を考慮して制御を行うNECの「適応予測制御技術」や、ベテランオペレーターの操縦ノウハウをAI(人工知能)に学習させたシステムが自動運転するようにしたのです。 土をすくう作業を効率化するため、山の状況を3Dスキャナーで計測し、1回にバケットにすくえる土砂の量が最大になる掘削位置を判断。そこを狙ってバケットを突っ込みます。 実際の土砂の山 3Dスキャナーで計測 1回にバケットにすくえる土砂の量が最大になる掘削位置を決める YouTubeに公開されている動画「バックホウ自律運転システム」を見ると、土をバケットですくった後、こぼれないようにバケットを小刻みに ブルブルと振動 振動させて、旋回時などに土がこぼれないようにする細かい動作も行っていました。 そして、積み込んだ土砂がダンプの規定重量に達したときは、自動的に停止し、次のダンプが入ってくるまで待機します。 「バックホー自律運転システム」を使った現場の全景 大林組らは今回、開発したシステムを建設機械の「自律化第1弾」と位置づけており、2019年12月に大林組の土木工事現場に導入する予定です。 動画を見ると、ベテランオペレーターが掘削、積み込み作業を行う場合に比べて、動作はかなりゆっくりした感じです。しかし、今後、次世代通信技術「5G」を使えるようになると、見違えるようにスピードアップするに違いありませんね。

2019/07/22 10:17 株式会社イエイリ・ラボ

- 1

- 1

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

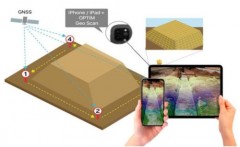

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

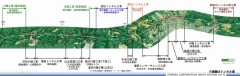

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社