-

生産性8割向上!鹿島が照明の測定・調整作業をロボットで無人化

建築工事の完成直前には、様々な機器の試運転や調整を行います。なかでも天井の照明設備の調整は、太陽光の影響を防ぐため、夜中に作業しないといけないので大変です。 膨大な数の照明設備を1つ1つ、机上面や床面の照度が設計値通りになるように、検査・調整していくので、現場管理者にとっては大きな負担となっていました。 そこで、鹿島はこの作業を無人で行ってくれるロボットを開発しました。 照明設備の照度測定から調整作業までを行ってくれるロボット(以下の写真、資料:鹿島) 部屋の中を動き回りながら照度を測定し、照明設備の明るさセンサーに送信することで、 ナ、ナ、ナ、ナント、 照度調整まで をワンストップで行ってくれるのです。(鹿島のプレスリリースはこちら) 部屋の中を無人で動き回るロボット 走行ルートは自動的に決定する ロボット大きさは長さ600mm×幅500mm×高さ450mmで、本体質量は22kg。最高速度は毎秒1.0mです。 走行ルートは、測定する範囲にある照明と照度センサーの位置を図面データから読み込み、自動的に決定します。 照度計を搭載したアームが上下して、床面から机上面の高さ(800mm)までの任意の高さでの照度を自動測定します。1カ所の測定には2秒くらいしかかかりません。 そのデータは照明制御システムに送信され、目標照度に調整するというわけです。非常照明の場合は床面レベルで照度測定を行います。測定したデータは、品質記録として出力することもできます。 床面の照度を測定しているところ ロボットには、壁までの距離を計測して位置を認識する「レーザーレンジファインダー」が搭載されているため、正確な位置での照度測定が行えます。 走行ルート上に障害物があった場合には、それを回避して再び走行ルートに戻ります。 アームに搭載された照度測定用のセンサーと障害物検知用のレーザーレンジファインダー 障害物を迂回(うかい)した後は、自動的にもとのルートに戻る このロボットを愛知県と大阪府内で施工中の現場で使用したところ、照度測定の機能は熟練作業者と同等の結果が得られました。 そして、作業人数は従来に比べて 約80%も削減 することができたのです。 このロボットは「作業の半分はロボットと」をコアコンセプトとする「鹿島スマート生産ビジョン」(2018年11月27日付けのイエイリラボのブログを参照)の一環として開発されました。 鹿島は今後、このロボットの用途を騒音や温湿度測定などにも広げて、設備機器の性能検証作業をさらに省力化していくことを目指しています。

2019/10/03 10:28 株式会社イエイリ・ラボ

-

リコールの届出について(日野 日野プロフィア)

国土交通省 日野自動車株式会社から、令和元年10月2日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:83KB) 改善箇所説明図(PDF形式:261KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003501.html)

2019/10/02 15:26 KENKEY

-

BIMで”健康ビル”を追求!梓設計とソフトバンク、ウフルが実証実験

建物が世の中に対して果たす責任として、これまでは地球環境保護の視点から「CO2排出削減」がクローズアップされてきましたが、最近、「入居者の健康」に焦点を当てた「WELL認証(WELL Building Standard)」も注目されてきました。 これは居住者に対して建物が、(1)空気、(2)水、(3)食物、(4)光、(5)フィットネス、(6)快適性、(7)こころという7つの要素を良質に提供しているかどうかという視点で評価するものです。日本では2017年に初めて、大林組技術研究所本館がWELL認証を取得しました。 WELL認証の7つの要素(資料:Courtysy of sourceable.net) 梓設計も、本社ビルが「WELL Certification」というタイプで登録されていますが、その取り組みを進化させるため、2019年9月30日からソフトバンク、ウフル(本社:東京都港区)とともに実証実験を開始しました。 梓設計の本社ビルに、温湿度や照度、騒音、におい、気圧などのセンサーや、会議室の利用状況を確認できる人感センサーなどを配置し、 ナ、ナ、ナ、ナント、 BIMモデルと連携 させることにより、働く人のパフォーマンスを最大化させる革新的なワークプレイスを目指す実験なのです。(梓設計のプレスリリースはこちら) ビル内に様々なセンサーを配置し、BIMモデルと連携させるイメージ(資料:梓設計、ソフトバンク、ウフル) 言い換えれば、BIMモデルの属性情報として、人の健康にかかわる様々なデータをリアルタイムにインプットし、健康に関するビルの状態を「IoT(モノのインターネット)」化しようというわけですね。 各社の役割分担ですが、梓設計は収集したデータの分析や環境の自動制御アルゴリズムの開発、ソフトバンクはデータ収集のための通信環境やクラウド環境の提供など、そしてウフルは各種センサーの調達や収集したデータの可視化や活用などを支援する「enebular」の提供などを行います。 また、会議室内にはカメラやマイクを配置して、映像や音声データを収集します。さらにメガネや腕時計型の ウェアラブル機器 を梓設計の一部社員が身に着けて、感情や集中度合い、心拍数に関するデータを収集し、建物内のセンサーから得たデータとの相関性も分析するとのことです。 梓設計では、この分析結果をオフィスだけでなく、空港やスポーツ施設、ヘルスケア施設などの様々な建物にも活用していく予定です。 BIMモデルの中で、これらのデータを立体的に分析することで各データの相関性が明らかになり、設計に生かされると、「健康の最大化」といった新たなビルの価値が生まれそうですね。

2019/10/02 10:34 株式会社イエイリ・ラボ

-

氷水でクールに!インフォマティクスがHoloLensの冷却装置を開発

ゴーグル型のMR(複合現実)デバイス「Microsoft HoloLens」は、現場の風景に構造物や設備などの3Dモデルを重ねて、実物大・立体視で見られるとあって施工管理や墨出しなどへの活用が注目されています。 ただ、もともと屋内で使用を想定して作られているため、暑さに弱く、気温が30℃くらいになるとしばしばダウンしてしまうのが玉にきずです。 夏場の工事現場で使用中のHoloLens。気温が高くなるとダウンすることが多い(以下の写真:家入龍太) この問題を解決しようと、HoloLens用のソフト「GyroEye Holo」を開発・販売するインフォマティクスは、画期的な装置を開発しました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 凍ったペットボトルの水 をHoloLensの周囲に循環させて、冷却するものなのです。 HoloLensの周囲にぐるぐる巻きにされたパイプ(黄色の矢印部分にパイプが通っている) 白い冷却パイプは見た目も涼しげです パイプには凍ったペットボトルの水を循環させる パイプには凍ったペットボトルの水を循環させる 冷却装置付きのHoloLensを装着したイメージ ペットボトルは、循環用のポンプやバッテリーともに専用のバックパックに収められます。 このバックパックは、以前、イエイリラボでも紹介した“人間エアコン”のものを使っているそうです。品薄のため、入手には苦労したとのこと。 昨日(2019年9月30日)には、ある現場でHoloLensを使った実験を行いましたが、この装置を使う前は暑さのためHoloLensがダウンしてしまいました。 そこでこの装置を起動させたところ、HoloLensは見事に回復し、問題なく使うことができました。 ある現場で使用中の冷却装置付きHoloLens イエイリも試しに装着させてもらいましたが、HoloLensだけでなく 頭もクールに冷える ので、めちゃくちゃ気持ちがよかったです。 冷却装置を試用するイエイリ まさかHoloLensの開発元であるマイクロソフト社も、このような装置が開発されるとは思ってもみなかったでしょう。 今年中にも発売予定と言われる次期バージョンの「HoloLens2」は、暑さ対策がどのくらいできているかが気になりますね。

2019/10/01 10:53 株式会社イエイリ・ラボ

-

3年でBIM導入が急増!日事連が中小事務所のBIM活用実態を解明

日本の建設業界では、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の導入率はどれくらいなのでしょうか。ぶっちゃけて言うと、その答えは調査した団体や調査対象、調査時期によって大きく変わると言えます。 例えば、私も調査にかかわった「BIM活用実態調査レボート2011年版」では、今から10年近く前の調査にもかかわらず、33.1%が「BIMを導入している」と回答しました。(※このレポートは今でも、オートデスクの「BIMをもっと知りたい」ページからダウンロードできます) また、日本建設業連合会のBIM専門部会が2017年に、日建連会員企業の建築部門を対象に行ったアンケートでは67%がBIMを導入していると回答しました。(詳細は2018年7月5日付けのイエイリ・ラボ ブログ記事を参照) しかし、これらの調査はBIMへの関心が高い「アーリーアダプター」や、大手建設会社が中心なので、中小の設計事務所の実態は依然として不明なままでした。 この疑問に対し、日本建築士事務所協会連合会(以下、日事連)の「BIMと情報環境ワーキンググループ」がこのほど、信頼性の高い答えを発表しました。 同グループが同協会の会員事務所から得た995件の有効回答をもとに作成した「建築士事務所のBIMとIT活用実態にかかわる調査 報告書(WEB版)」がそれです。 「建築士事務所のBIMとIT活用実態にかかわる調査 報告書(WEB版」)の表紙(以下の資料:日事連) この調査によると、 ナ、ナ、ナ、ナント、 BIM導入率は30.0% ということが明らかになったのです。(報告書のダウンロードはこちらから) 日事連会員事務所のBIM導入率 この調査によると、「事務所に常駐する総職員数」は1~4人が約5割、9人までを含めると約8割を占めており、中小の設計事務所の実態を表しているものと言えそうです。 導入しているBIMソフトは、ArchiCAD、Revit、Gloobeがベストスリーのようです。設備や構造の専門事務所も含まれているので、RebroやCADWe’ll Tfas、TeklaStructuresなどの名前も見られました。 導入しているBIMソフト BIMの活用範囲は、プレゼン用資料や企画設計、基本設計といった上流段階での活用が多いようで、実施設計や工事監理などはやや少ないようです。 BIMでよく利用する機能についても、CG・レンダリングがトップでした。やはりデザインの検討やプレゼンテーション、3Dモデルからの図面作成、干渉チェックあたりの活用が多いようですね。 BIMの活用範囲 BIMでよく利用する機能

2019/09/30 10:22 株式会社イエイリ・ラボ

-

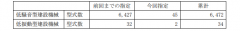

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

国土交通省 令和元年9月27日 総合政策局公共事業企画調整課 国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っております。今回、令和元年9月27日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として45 型式、低振動型建設機械として 2 型式の指定を行いました。 上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施しているものです。 ◆【低騒音型・低振動型建設機械指定状況】 指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 別表(低騒音)(PDF形式) 別表(低振動)(PDF形式) (問合せ先) 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 インフラ情報・環境企画室 北川、東山 TEL:03-5253-8111(内線24514、24554) 03-5253-8271(直通) FAX:03-5253-1551 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo15_hh_000223.html)

2019/09/27 15:41 KENKEY

-

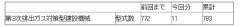

第3次排出ガス対策型建設機械の指定等について

国土交通省 令和元年9月27日 総合政策局公共事業企画調整課 国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、第3次排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械の普及促進に努めています。今回、令和元年9月27日付で、別表に示すとおり11型式の建設機械の指定を行いました。 上記型式指定は、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国土交通省大臣官房技術審議官通達)に基づき、平成18年から実施しているものです。 なお、今回、原動機(エンジン)及び黒煙浄化装置の認定はありません。 ◆【第3次排出ガス対策型建設機械指定状況】 指定建設機械、認定原動機(エンジン)及び認定黒煙浄化装置の指定・認定状況は国土交通省のホームページへ掲載しています。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000006.html 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 別表(PDF形式) (問合せ先) 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 インフラ情報・環境企画室 北川、東山 TEL:03-5253-8111(内線24514、24554) 03-5253-8271(直通) FAX:03-5253-1551 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo15_hh_000224.html)

2019/09/27 14:59 KENKEY

-

リコールの届出について(タダノ GR-250N-4 他)

国土交通省 株式会社タダノから、令和元年9月27日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:82KB) 改善箇所説明図(PDF形式:233KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003485.html)

2019/09/27 14:52 KENKEY

-

クルマより安い!階段もスイスイ上る4つ足ロボ「Spot」が発売に

昨年(2019年)、竹中工務店やフジタなどの建築現場で、米国ボストン・ダイナミクス(Boston Dynamics)の4つ足ロボット「SpotMini」がテストされ、まるで犬のように段差や階段などを軽々と移動する様子に注目が集まりました。(詳細はイエイリ・ラボ2018年6月29日付けの記事を参照) 竹中工務店やフジタの現場でテストされたSpotMini(動画:YouTubeより) ボストン・ダイナミクスはこのほど、 ナ、ナ、ナ、ナント、 このロボットを発売 したことを明らかにしたのです。(ボストン・ダイナミクスの英文プレスリリースはこちら) 発売された4つ足ロボット「Spot」の装備。説明の日本語訳は筆者(以下の写真、資料:Courtesy of Boston Dynamics) 今回の発売に当たり、ロボットの名前は「Spot」になったようです。 ロボット本体の前には前照灯と周囲360度を撮影できるステレオカメラが付いており、障害物や人との接触を防ぎます。 ロボットの上部には、アタッチメントを取り付ける部分が2カ所あり、ロボットアームやパン・チルト・ズームが行えるカメラ(PTZカメラ)などが取り付けられるようになっています。搭載できる機器などの重量は14kgまでです。 最高速度は毎秒1.6mで、1回のバッテリーで90分動きます。バッテリーは交換式となっています。 また、動作温度は-20℃~45℃と広く、IP54の防水・防じん性能を持っています。 ラフな坂道を上る「Spot」 14kgまでの荷物や装備を搭載できる ロボットアームでドアを開けることも可能 バッテリーは交換式なので、すぐに復活できる IP54の防水・防じん性能を持っている 気になるお値段ですが、ボストン・ダイナミクスは発表していません。 ただ、「IEEE SPECTRUM」に掲載された記事(Boston Dynamics’ Spot Robot Dog Goes on Sale)によると、 クルマより安いレベル とのことです。 ただ、クルマと一口で言っても、大衆車から高級車まで様々ですが、どのランクのクルマなのかは、ケース・バイ・ケースで異なりそうです。 ボストン・ダイナミクスは、ソフトバンクが買収し、子会社になっています。今後、現場で広く使われそうなロボットですね。

2019/09/27 10:58 株式会社イエイリ・ラボ

-

PropTechって知ってる?Tシャツの若者がAIやクラウドで不動産業に革命

賃貸不動産の取引は、人間が賃料を査定し、地元の仲介業者が貸し手と借り手をつなぎ、仲介手数料を取るという数十年来の伝統的なビジネスモデルが今なお、生き続けており、他業界に比べて「20年は遅れている」とも言われます。 それが今、AI(人工知能)やクラウドなどのIT(情報通信技術)を武器に、20代~30代の若者たちが大変革を始めようとしています。その“決起集会”とも言えるイベント「PROPTECH STARTUP CONFERENCE 2019」が2019年9月20日、東京・半蔵門で開催されました。 東京・半蔵門で開催された「PROPTECH STARTUP CONFERENCE 2019」のセミナー会場(以下の写真:家入龍太) Propというのは、不動産を意味するプロパティー(Property)の略、「Tech」はもちろんテクノロジー(Technology)の略です。 そんな言葉は聞いたことがないという方がほとんどでしょう。それもそのはず、「ここ3カ月で定着してきた言葉」だからです。 従来の伝統的な不動産イベントと違うのは、講演者や参加者の服装です。 ナ、ナ、ナ、ナント、 Tシャツやジーパンが標準 と言っても過言ではないのです。 従来の不動産業では考えられない講演者たちのラフなスタイル 展示会場もこの通り。Tシャツ姿があふれていた で、参加者や出展者はこの会議でどんな不動産業の新ビジネスをPRしているかというと、従来の不動産ビジネスモデルにはなかったものばかりです。 例えば、Propreはネットやデータベースで流れている不動産の情報を毎日1000万件以上もかき集め、AIによって価格や賃料のほかキーワードを分析し、世界中を125m四方に区切ってそのエリアの特徴をマッピングし、ユーザーに対して最適な物件を紹介するビジネスを展開しています。 不動産物件の情報をAIによってキーワード分析する 東京都内を細かいゾーンごとに特徴をマッピング。エリアの雰囲気や賃料などから最適な物件を探し出す また、イタンジはスマートフォンによって開けられるスマートロックを賃貸物件に装着し、お部屋探しをしている人自身が不動産会社スタッフの同行なしで物件を下見できるセルフ内見サービスを展開しています。スマホだけで下見から申し込みまでが完結する、これまでにないビジネスモデルです。 イタンジのセルフ内見サービス。既存のサムターン型キーに後付けできるスマートロックを活用している また、Clinはオフィスの清掃業務を対象としたマッチングサービスを展開しています。ウェブサイト上でオフィスの広さや清掃内容をチェックしていくと、それに応じた見積金額の内訳がどんどん表示されていき、清掃を担当するスタッフの予約や支払いが明朗会計で手軽に行えます。 オフィス清掃業務のマッチングサービスをClinの社長さん

2019/09/26 11:11 株式会社イエイリ・ラボ

-

LED光で水中会話、吊り荷を遠隔操作!アクティオが潜水士の生産性を向上

LED光で水中トランシーバー!アクティオが潜水士の生産性を高める新製品レンタルを開始 護岸工事で使われる消波ブロックを設置するとき、“縁の下の力持ち”になっているのは潜水士です。 しかし、潜水服や空気ボンベを装着した潜水士同士が会話するのは、なかなか困難です。そのためこれまではジェスチャーや有線の通信機が使われてきました。 この“お困りごと”を解決するため、アクティオは水中でもスムーズに会話できる水中通話器「i-MAJUN(イマジュン)」のレンタルを2019年10月1日に開始することになりました。 潜水士の声を骨伝導マイクで拾い、 ナ、ナ、ナ、ナント、 LED光波 によって相手に伝えて会話できる画期的な水中トランシーバーなのです。(アクティオのプレスリリースはこちら) 水中トランシーバー「i-MAJUN」の構成(以下の写真、資料:アクティオ) LED光波を使った通信機。上が受信部、下が送信部 トランシーバーを向け合い、水中で会話する潜水士たち 有線通信機のように作業のじゃまになるケーブルがないので、効率的かつ自由に作業が行えます。 最大通信距離は10m、最大深度は30m。専用リチウムイオン電池を電源に使用し、連続で約4時間使用できます。 レンタル料金は9万円/月で基本料が5万円かかります。 アクティオではこのほか、消波ブロックをクレーンで吊り下げるときにブロックが回転しないようにする ジャイロマスター も併せてレンタルします。(アクティオのプレスリリースはこちら) 吊り荷の向きを遠隔操作するジャイロマスター 内部に約700kgもの重さのフライホイールを内蔵しており、それが毎分約2000回転することで吊り荷の回転を防止するだけでなく、遠隔操作で任意の方向に向けることもできます。 日本には国家試験をパスした潜水士が全国で約3300人いますが、10年後には2900人に減ると予想されています。そのため、少ない潜水士で作業が行えるように生産性を高める必要があります。 工事のあらゆるところで、生産性向上の取り組みが進んでいるのを感じますね。

2019/09/25 10:56 株式会社イエイリ・ラボ

-

写真や点群を3D地図でクラウド共有!福井コンピュータの「CIMPHONY Plus」

広い範囲で行われる土木工事では、工事写真や点群データなどの施工記録を管理、共有するためには、どうすればわかりやすくできるかは、施工管理者にとって悩みの種です。 そこで福井コンピュータは本日(2019年9月24日)、「CIMPHONY Plus」というサービスを開始することになりました。 データ共有クラウドサービス「CIMPHONY Plus」の概念図(以下の資料:福井コンピュータ、道端組) ナ、ナ、ナ、ナント、 クラウド上に3D地図 を作り、その上に位置情報付きの写真データや、ドローン(無人機)空撮などで作成した点群データを置いて管理しようというものです。 現場データを管理するプラットフォームとなる現場の3D地図 3D地図上に保存された工事写真。時間軸のスライドバー(画面下)を動かすことで、過去に戻って現場を確認できる 現場データを管理するプラットフォームとなる現場の3D地図は、国土地理院の「地理院地図」や「標高タイル」、OSM財団の「OpenStreetMap」を使って作ります。 この3D地図に位置情報と時間情報が付いた様々な現場データを重ねて管理します。 現場写真の保管には、同社の電子小黒板対応のスマホアプリ「どこでも写真管理 Plus」や、土木施工管理システム「EX-TREND武蔵(写真管理)」が使えます。写真以外の様々な書類も配置・保管が可能です。 また、点群データの保管は点群処理システム「TREND-POINT」など、同社の設計ソフトが使えます。 一方、「CIMPHONY Plus」で保管されたデータの利用には特別なソフトは必要なく、ウェブブラウザーがあればOKです。 工事現場は時々刻々と変化するので、「時間軸」の機能を使って過去のある時期に戻って、そのときの工事写真や点群などを見ることができます。 点群は3D地図に重ねるように管理できる さらに驚くべきことに、ウェブブラウザーを使って 土量計算や断面の生成 なども行えるのです。 ウェブブラウザーを使って切り土量や盛り土量を計算し、グラフ化した例。日々の土量進ちょく管理に使える 実測データと設計データを比較して差分土量を算出した例 点群データから断面を生成した例 気になる利用料金ですが、写真データや書類を保管できる「Standardプラン」が年間3万6000円(税別)からとなっています。また設計データや点群データを保管できる「Professionalプラン」は、2020年1月から運用が開始され価格は未定です。 このシステムがあれば、必要な写真や点群データを確認するために特定のパソコンのところに行く“移動のムダ”が削減されるだけでなく、場所と時期に合ったデータを見つけるための“探す時間のムダ”、データを加工して土量や断面を作成する“加工のムダ”までも削減できそうですね。

2019/09/24 10:11 株式会社イエイリ・ラボ

-

忍者や恐竜が「いらっしゃいませ」!3Dホログラムが接客する世界初の変なホテル

旅行会社のエイチ・アイ・エス(H.I.S.)ホテルホールディングスが展開する「変なホテル」シリーズは、フロント業務や荷物運びなどの仕事のほとんどをロボットに任せたホテルとして知られています。 人間の従業員はベッドメーキングや監視カメラ要員などしかいないので、「労働生産性」の高さも注目すべきところです。 同社は2019年9月1日、全国で14件目、東京都内で7件目となる「変なホテル東京 浅草田原町」を開業しました。 9月1日に開業した「変なホテル東京 浅草田原町」のイメージ図(以下の資料:H.I.S.ホテルホールディングス) チェックインのため2階のフロントに向かうと、そこにいるのは、 ナ、ナ、ナ、ナント、 3Dホログラムの執事 なのです。(H.I.S.ホテルホールディングスのプレスリリースはこちら) フロントで接客する3Dホログラムの店員 ホログラムとは特殊なフィルム上にレーザービームを使って、立体画像を再現したもので、もやっと空間に浮き上がった姿は、幻想的です。 その姿は執事のほか、恐竜や忍者にも“変身”し、チェックインするお客さんを楽しませてくれます。 また、2階のフロントロビーは日本文化を象徴した浅草・雷門と柳をイメージした色彩のインテリアです。チェックインやチェックアウトの際には、映像プロジェクションマッピングと音による演出でお客さんをもてなします。 フロントロビーイメージ 映像プロジェクションマッピングによるおもてなしも こうした光のホログラムによるチェックインは、 世界で初めて とのことです。 海外からインバウンド旅行客も、大いに楽しんでくれそうですね。 フロントは変わってますが、客室は一般のビジネスホテルのようなデザインなので、落ち着いて過ごせそうです。 落ち着いた客室 ホログラムやロボットを導入した、生産性が高いホテルだけに、宿泊料金もリーズナブルです。 私もまだ泊まったことはありませんが、機会があれば「変なホテルシリーズ」を試してみたいです。きっとロボットやAIの活用による生産性向上についてのヒントが得られるに違いありません。

2019/09/20 10:27 株式会社イエイリ・ラボ

-

VRやARで働き方改革!シンメトリーとドコモが5Gで現場をデジタルツイン化

建物などの3Dモデルや点群データを実物大で立体視できるVR(バーチャルリアリティー)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)を体験された方は、あたかも自分が現場に行ったかのような感覚にビックリします。 この“仮想現場”で仕事をする環境を作り、建築や土木の働き方改革実現しようと、Symmetry Dimensions(本社:米国デラウェア州。以下、シンメトリー)とNTTドコモは、日本HPと協力して共同実証実験を行うことになりました。 ドローンや3Dレーザースキャナーで現場を計測した大容量の点群データを、 ナ、ナ、ナ、ナント、 5G回線でデジタルツイン化 するという画期的な実験なのです。(シンメトリーとNTTドコモのプレスリリースはこちら) 5G回線で現場をデジタルツイン化するイメージ(資料:シンメトリー、NTTドコモ) デジタルツインとは、直訳すると「デジタルデータの双子」という意味です。つまり、現場をそっくりそのまま3Dのデジタルデータ化したです。 5Gとはもちろん、2020年にサービス開始が予定されている第5世代移動通信方式のことで、高速・大容量、低遅延、多数の端末との接続といった特長があります。 NTTドコモでは5Gを使って現場で計測した点群データを「ドコモオープンイノベーションクラウド」上に収集し、サイバー空間上に実際の現場を再現します。 そして、建築・土木の技術者はどこからでも、VRやARなどを使ってあたかも現場にいるような感覚で、現地調査や測量などを行えます。 これまでのように現場に何度も足を運ばなくても、デジタルツインを利用して何度も調査や測量が行えると、移動のムダが大幅に減りそうですね。 今回の実験では、シンメトリーは点群データを効率的に処理する画像処理エンジン、NTTドコモは5G回線やクラウド、そして日本HPは高性能のワークステーションのほか、高解像度ヘッドマウントディスプレーも提供します。日本HPもヘッドマウントディスプレーを開発、販売した実績があるのには驚きました。 シンメトリーの本社は米国にありますが、社長は沼倉正吾氏が務めている日本的な企業です。 2019年5月、米国ロサンゼルスで開催されたイベント「AEC NEXT」に出展したシンメトリーのブース(写真:家入龍太) 日本HPが2019年2月まで販売していたヘッドマウントディスプレー「HP Windows Mixed Reality Headset(コントローラー付き)」(写真:日本HP) 将来的には、デジタルツインに電気・ガス・上下水道などの流れや人の動き、電車・バスなどの交通インフラになどの情報を付加し、 仮想空間でシミュレーション を行えるようにすることねも検討しています。 こうなると、あらゆる業種で「どこでも仕事」ができるようになりますね。 ICT(情報通信技術)やBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)、CIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)などの導入では、様々な働き方改革の効果が期待できますが、その中でも「移動のムダ」を削減することは、最大の効果と言えそうです。

2019/09/19 10:20 株式会社イエイリ・ラボ

-

リコールの届出について(日野 日野プロフィア)

国土交通省 日野自動車株式会社から、令和元年9月18日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:91KB) 改善箇所説明図(PDF形式:135KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003473.html)

2019/09/18 15:59 KENKEY

-

リコールの届出について(日野 日野プロフィア 他)

国土交通省 株式会社矢野特殊自動車から、令和元年9月18日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式) 改善箇所説明図(PDF形式) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003482.html)

2019/09/18 15:43 KENKEY

-

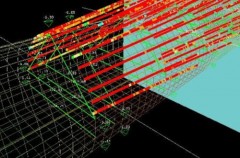

トンネル挙動をビジュアルに予測するCIM!西松建設が開発

山岳トンネル用のCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)と言えば、地質情報に基づいて地盤の3次元モデルを作り、地質断面図によって断層や地質変化点を予測するといった使い方が一般的です。 一方、掘削最前線の切り羽から発破用の穴を削孔したデータによって、前方の地盤の地質やトンネル壁の変位を高精度に予測・解析するシステムは、独立したシステムとして運用されてきたので、CIMモデルに反映されることはありませんでした。 そこで西松建設は、「山岳トンネルCIM統合管理システム」を開発しました。山岳トンネルのCIMモデルに、切り羽前方探査データを自動的に反映させるものです。 切り羽前方の探査データと予測変位(緑色の線や数値)(以下の資料:西松建設) その結果、切り羽前方の地質や変位といたトンネルの挙動を ナ、ナ、ナ、ナント、 CIMでビジュアルに予測 することができるのです。(西松建設のプレスリリースはこちら) CIMによってビジュアルに示された地質や変位などの解析結果 20m先の断層の位置を予測した例 このシステムは西松建設の地山評価システム「DRISS-3D」や変形を予測する「PAS-Def」を、演算工房(本社:京都市上京区)の汎用3次元ソフト「E-G Modeling」と統合したものです。 その特長は、施工中に発破用の削孔作業などで得られたデータを、自動的にCIMモデルにインポートできることです。 施工中に得られた最新のデータを活用して、前方地山の地質状況を3Dで可視化したり、既に掘削済みの区間の変位を予測したりすることができます。 掘削の各段階におけるCIMの活用例 このシステムは、北海道新幹線渡島トンネル(台場山)工事で運用されています。 今後は他現場への導入も進め、機能追加や操作性の改善を行い、 さらなる生産性向上 に向けた取り組みを行っていく予定です。 「山岳トンネルCIM統合管理システム」による生産性向上の概念図 “経験工学”と言われてきた山岳トンネル工事ですが、CIMによってデータを一元管理すると、新たな技術革新が進みそうですね。

2019/09/18 10:35 株式会社イエイリ・ラボ

-

自動車事故対策費補助金の申請受付を開始 ~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~

令和元年9月17日 国土交通省 自動車局 技術政策課 安全政策課 国土交通省自動車局では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車(ASV)や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付を以下のとおり開始いたします。 1.実施する補助事業 (1)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援 (2)運行管理の高度化に対する支援 (3)過労運転防止のための先進的な取組に対する支援 (4)社内安全教育の実施に対する支援 2.補助事業の内容 申請方法等制度の内容につきましては、国土交通省のホームページの以下のページに掲載されております。 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_01.html 運行管理の高度化・過労運転防止・社内安全教育に対する支援 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html 3.補助事業の交付申請受付場所・受付期間 ○交付申請受付場所:最寄りの各地方運輸局、運輸支局等 ○申請受付期間:補助事業によって異なります。 4.留意点 申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さい。 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 別紙(PDF形式) 【問い合わせ先】 自動車局技術政策課 佐藤(ASV) TEL:03-5253-8111(内線 42254) 03-5253-8591(直通) FAX:03-5253-1639 自動車局安全政策課 小田、黒木(運行管理の高度化・過労防止・社内安全教育) TEL:03-5253-8111(内線 41623) 03-5253-8566(直通) FAX:03-5253-1636

2019/09/17 16:05 KENKEY

-

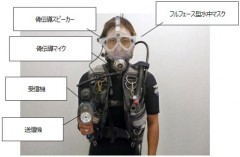

AIで自動通訳も!飛島建設とロゼッタがハンズフリー通信システムを開発へ

工事現場内での通信は、トランシーバーやスマートフォンがよく使われていますが、話をするときに作業を中断するので非効率が発生するとともに、片手が使えないので安全面でも課題があります。 そこで飛島建設とロゼッタグループ(本社:東京都千代田区)は、両手を離したまま使える多機能ハンズフリー通信システム「T-4PO」の製品化に向けて共同開発を始めました。 しかし、単なる通話システムだけにはとどまりません。通信デバイスには ナ、ナ、ナ、ナント、 産業用スマートグラス 「HMT-1」(日本システムウェア製)を使用するのです。(飛島建設のプレスリリースはこちら) 通信デバイスとして使われる産業用スマートグラス「HMT-1」(写真:日本システムウェア) 多機能ハンズフリーシステム「T-4PO」の全体イメージ(資料:飛島建設) このシステムを使うと、作業を中断することなくハンズフリーで会話できるほか、HMT-1に搭載されたカメラやディスプレーを使って現場の音声や画像、図面、動画などの共有も行えます。 今後はBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)とも連携して、詳細な3D情報も共有できるようにする予定です。 また、「HMT-1」を装着した技術者が話した内容をテキストデータ化し、音声や画像情報とひも付けてサーバー上に保存することで、事務所での書類整理や作成の簡素化にもつながります。 つまり、技術者自身が「ドライブレコーダー」として現場を常に記録できるので、ヒヤリハットやトラブルが起こったときも、その原因を究明しやすくなります。 さらに、驚くべき機能としては、話した言葉を音声認識によって リアルタイム通訳 し、テキストで表示する機能もあるのです。 現場で働く外国人労働者とのコミュニケーションにも、便利に使えそうですね。 ロゼッタグループは2004年から自動翻訳の開発を続けており、2015年には東証マザーズ市場に上場した実力派の企業です。 両社はシステム開発や実証実験を行った後、製品化し、2020年5月に発売する予定です。タブレットやスマホとは一歩進んだ現場の生産性向上が期待できそうですね

2019/09/17 10:44 株式会社イエイリ・ラボ

-

AI診断、3D化も自動で!日立システムズのドローン点検がセルフサービス化

日立システムズはドローン(無人機)を使って構造物の空撮や画像の加工、データ管理などをワンストップで行える「ドローン運用統合管理サービス」を2016年9月に開始しました。(詳細は、2019年9月15日付けのイエイリラボの記事を参照) その後、大量の写真をAI(人工知能)でチェックして劣化箇所を自動抽出したり、3次元管理台帳で劣化箇所を管理したりする機能などを追加してきました。(詳細は、2018年3月22日付けのイエイリラボの記事を参照) そして、2019年8月30日には、ドローン空撮写真からの「3次元モデル作成」や「診断」、「管理」などを、 ナ、ナ、ナ、ナント、 ユーザー自身がボタン操作 で簡単に行えるクラウドサービスを追加したのです。(日立システムズのプレスリリースはこちら) 橋梁をいろいろな角度から撮影した写真(以下の写真、資料:日立システムズ) 写真から自動作成された3次元モデル ユーザーは構造物全体を網羅するように撮影した写真をクラウドにアップすると、自分自身で3次元モデルを作成できます。写真は縦方向90%、横方向60%のラップ立に応じた枚数が必要です。 また、写真と3次元モデルをひも付けて構造物の劣化箇所を一元管理する「3次元管理台帳」などの機能も、ユーザー自身がクラウド上のメニューを操作して簡単に使えます。 こうした“セルフサービス”が生まれた背景には、ユーザー層の拡大があります。 ドローン運用統合サービスが登場した当初は、橋梁やトンネルなど大規模な土木インフラを点検・補修する建設コンサルタントやゼネコンなどが中心でした。 しかし、最近はマンションや商業ビルなどの住宅やビル施設を管理・点検する不動産事業者や点検事業者がドローンを使って劣化状況を把握したいというニーズも増えてきたのです。 「ドローン運用統合管理サービス」の画面例 このセルフサービス化により、価格体系もリーズナブルになりました。これまでは定額制でしたが、利用する機能やデータ処理した画像枚数単位で課金する月額従量制に変更したのです。 例えば、AIを用いて劣化箇所を抽出した場合は、 画像1枚当たり200円 です。 また、3次元モデル生成機能を使った場合、画像1枚当たり30円となります。(月額の基本使用料、3万円は必須) これからの建設業界は、人手不足問題がますます深刻化していきます。専門家を多く雇うことはもはや期待できませんので、AIにできる仕事はAIに担当させるワークフローの構築がそろそろ求められ始めたのかもしれません。

2019/09/13 10:40 株式会社イエイリ・ラボ

- 18

- 27

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社