「株式会社イエイリ・ラボ」のニュース一覧 (191件中1~20件を表示)

-

クレーン作業を現場でシミュレーション! サン・シールドがiPad用ARアプリ「つったろう」を無料公開

現場で移動式クレーンを使って作業するとき、クレーンをどこに止めるか、アウトリガーはちゃんと張り出せるか、ブームは周囲の構造物や電線に接触しないかなど、様々なことを検討する必要があり、多くの手間ひまがかかります。そこで、サン・シールド(本社:愛知県安城市)は、クレーン作業の現場での検討を手軽に行えるiPadやiPhone用アプリ「つったろう」を開発し、このほど無料公開しました。クレーンの3Dモデルをナ、ナ、ナ、ナント、AR技術で現場に重ねて表示し、作業を事前に“予習”することができるのです。(つったろうのApp Storeはこちら) 25t吊りラフテレーンクレーンの3DモデルをARで現場と重ねて表示し、クレーン作業の検討を行うイメージ(以下の資料:サン・シールド) 「つったろう」のアイコン(左)と、現場に置くQRマーカー(右) 現場のクレーン配置地点に「QRマーカー」を置き、アプリを起動してクレーンの配置位置を合わせます。すると実寸大のクレーンが、現場の風景に重なって表示されます。あとはクレーンの3Dモデルを操作して、アウトリガーの展開やブームの伸縮・旋回、フックの上げ下げなどの動作を、タブレット上で実機同様に行えます。 フックを下げて物が吊れる位置にあるかどうかを確認するイメージ クレーンの作業範囲は、画面上に「ドーム表示」されるので、現場でのスケール感が誰でもイメージできます。クレーンのブームやカウンターウェートなどが現場の障害物が重なると、モデルが隠れるように表示される「オクルージョン」機能が備わっているので、わかりやすく確認できます。 ブームなどが構造物と接触すると、ブームが隠れるように表示される このアプリには、クレーン実機の吊り上げ能力などのスペックデータも内蔵しています。クレーンのブームを倒しすぎて、吊り上げ能力をオーパーしたときは、画面と音声で警報を出す機能が付いているので、安心です。実際の吊り荷の重さと、クレーンのスペックデータから作業を検証できる。吊り上げ能力をオーバーした時は画面と音声で警報が出る●このARアプリは誰でも手軽に使えて、作業の手戻り防止や安全確保に大いに効果を発揮することでしょう。建設DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、どんなものなのかを実感できそうです。このアプリはiPad Pro対応として開発されたので、他のiPadやiPhoneでは機能面や操作面が十分、使いにくいこともあります。サン・シールドの本業は土木工事を中心に手掛ける建設業です。今回はクレーン用のアプリでしたが、他の建設機械のARアプリや作業計画書作製アプリの開発にも着手しているとのことです。本業の経験やノウハウを生かした今後のアプリ開発には、注目が集まりそうです。 サン・シールドのウェブサイト。本業は建設業です

2023/12/07 12:00 株式会社イエイリ・ラボ

-

無料VRゲーム「重機でGo」がよりリアルに! スマホやPCで重機を手軽に練習でき、一般人のオペ養成にも

建設機械の代表的な機種であるバックホーは、アームやブーム、ショベルのほか旋回機構やクローラーによる走行などを駆使して仕事を行う、とても面白いマシンです。工事現場ではどこでも見かけるので、子どもたちや一般人も「一度乗ってみたいな」と思っている人も多いでしょう。そんな願いを手軽にかなえて、重機オペレーターの気分になれるのが、トライアロー(本社:東京都港区)が開発し、無料公開している重機シミュレーターアプリ「重機でGo」です。アプリはiOS版やAndroid版のほか、Oculus Quest、Oculus(Meta) Quest2版が公開されており、スマートフォンやタブレット、VRゴーグルを使って、現場の土砂を掘削してトラックに積み込むなど、リアルな重機操作を体験できます。 重機シミュレーターアプリ「重機でGo」。タブレットやスマホ(左)のほか、VRゴーグル(右)を使ってリアルな重機運転が楽しめる(以下の資料、写真:トライアロー) このアプリは人気を集め、2019年のリリースから2023年11月までの間に、ナ、ナ、ナ、ナント、24万ダウンロードを達成したのです。(トライアローのプレスリリースはこちら)同アプリはこのほど、リニューアルが行われてよりリアルになりました。例えば、バックホーで土をすくう作業では、すくった回数から定量的な「立米(m3)」に変更されました。 運転室からみた現場。すくった土砂の量が「立米」でカウントされる また、レバーを倒せば一定速度でアームが動いていたのが、レバーの倒し具合によってアームが動く速度をコントロールできるようになりました。さらに視点切り替え機能が追加され、運転席からの視点のほか、重機を外から俯瞰ふかんして見ることもできるようになりました。 視点切り替え機能で、重機を外から俯瞰して見られるようになった また、ゲームとしてのステージ数も従来の2つから4つに増えました。まずは、指定された範囲の土砂を掘削し、トラックに積み込む(ステージ1)、道路工事現場で小型の重機で細長い溝を掘削し、トラックに積み込む(ステージ2)といった基本的なステージをクリアします。 ステージ2。道路工事現場で細長い溝を掘削し、トラックに積む ステージ2を運転席から見た風景。トラックは真後ろに止まっている

2023/12/07 11:18 株式会社イエイリ・ラボ

-

西松建設がフォークリフトで床版交換! 高精度の“床版作業ロボット”を開発しスピードもアップ

高速道路の老朽化がこのまま進むと、2030年には開通から30年以上経過した道路が約8割になると言われています。(日本高速道路保有・債務返済機構:パンフレット「高速道路機構の概要2021」より)老朽化対策としては、クルマの重量を橋桁に伝える「床版」を取り換える工事があります。これまでは既存の床版を取り外し、新たな床版を設置する作業には、一般的にクレーンが使われてきました。 床版交換工事のイメージ。クレーンを使って作業するのが一般的だ(資料:日本高速道路保有・債務返済機構) しかし、上や横に障害物などがある現場では、クレーンが使えなかったり、作業時間が制限されたりする場合もあります。そこで西松建設は、短時間で精度よく、新設床版の運搬や設置を行う工法を検討し、このほど実証実験に成功しました。クレーンの代わりに使ったマシンは、ナ、ナ、ナ、ナント、大型フォークリフトだったのです。(西松建設のプレスリリースはこちら) 大型フォークリフトと床版作業用治具によって、実物大の床版を運搬する状況(以下の写真:西松建設) 新設床版の設置作業は、床版間の継ぎ手金物の連結があるため、数ミリメートルの精度が求められる場合があります。フォークリフトの前後進やステアリングでこれだけの精度を出すのは不可能です。そこで同社は、床版位置をリモコン操作で微修正できる「床版作業用治具」を新たに開発しました。その可動域は回転調整が±4.8°、前後調整が±100mmです。また、床版の上げ下げのために、リモコン操作できる油圧ジャッキ(ストローク長850mm)を8本装備しています。 床版作業用治具の全景(左)とリモコン画面(右) 同社は2023年10月に、実工事を想定して横幅12.4mの実物大床版を製造し、24t級の大型フォークリフトにその治具を取り付けて、実験を行いました。カーブ区間を想定して、運搬路にも約3°のカントを付けました。床版間継ぎ手金物があることを想定し、設置精度の許容値は床版間距離が20mm±2mm、橋軸直角方向は±5mmを目指しました。10回行った実験の結果、設置精度の許容範囲内での床版設置時間は平均で2分25秒(最速1分36秒)で、クレーンと同等以上のスピードであることを確認したのです。 24t級の大型フォークリフトを使った床版設置の実大実験 ちなみに、クレーンでも6回の実験を行い、平均時間は2分39秒でした。西松建設では「治具」と呼んでいますが、リモコン操作でこれだけの重量物でミリ単位の位置決めを行えるのですから、もはや「ロボット」と呼んでも過言ではありませんね。同社では今後も装置を改良し、安全、高速に床版取り換え工事が行えるように技術開発を進めていくとのことです。

2023/11/08 14:34 株式会社イエイリ・ラボ

-

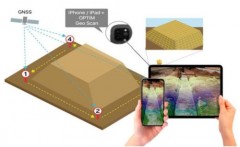

EARTHBRAINが“重機の高度計”を発売! 安価で後付けでき、アラアラな造成作業を効率化

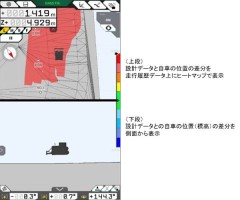

道路工事や造成工事などの盛り土・切り土を効率化するためには、高精度の3Dマシンコントロールや3Dマシンガイダンスのシステムを搭載したICTブルドーザーなどが使われます。しかし、高精度が要求されるのは、最後の仕上げ段階だけです。工程の大部分を占める「アラアラな掘削」の段階では、今の掘削面が設計面に対して、高いか低いかが大雑把に分かればいいのです。そこで、EARTHBRAIN(本社:東京都港区)は、安価で後付け可能なICT土工用のサービス「Smart Construction 3D Machine Guidance Flex」を2023年8月23日から提供開始しました。その発想は、飛行機の操縦に似ています。ナ、ナ、ナ、ナント、 “重機の高度計” といった感じなのです。 運転席に設置された「Smart Construction 3D Machine Guidance Flex」のタブレット画面。上段には設計面からの高さの差をヒートマップで表示し、下段には設計面からの“相対高度”が表示されている(以下の資料:EARTHBRAIN) このサービスは、建設機械に取り付けたIMU(慣性計測ユニット)センサーやGNSS(全地球測位システム)アンテナなどで、建機の現在位置を取得し、設計面の3D設計データと建機の接地面の高さを比較して相対高さを表示するものです。さらに建機の走行履歴データによって各地点の最新の高さ情報を記録し、タブレット上の平面図にヒートマップとして表示します。重機のオペレーターは、飛行機のパイロットのように、高度がどれくらい設計面に近づいているかを直感的に判断しながら掘削などを進めることができます。このサービスは、メーカーや車種を問わず、あらゆる建設機械に後付けして使えます。従来のICT土工システムよりも安価なので、多くの建機に取り付けて、丁張なし施工の生産性を高めることでできます。さらにこのサービスを、現場を見える化する「Smart Construction Dashboard」のサービスと連携させると、ブルドーザーや自動車など現場で稼働する様々な車両の走行履歴情報を統合して、 現場の点群データ として表示し、工事の進ちょく状況や出来形などをクラウド上で確認、共有することができます。 各車両の走行履歴データを「Smart Construction Dashboard」と連携させると、現場の地形が点群データとして表示される このサービスによって掘削や造成作業を行い、設計面に対して±20cm程度に収まってきたら本格的なICT建機で精度よく仕上げればよいのです。安価で後付けできるので、ICT土工のユーザーが増えそうですね。

2023/09/04 14:07 株式会社イエイリ・ラボ

-

あの「杭ナビ」が本格的な3D-MCに対応! ブルドーザーやモーターグレーダーによるICT土工が可能に

トプコンのレイアウトナビゲーター「LN-150」は、通称「杭ナビ」と呼ばれ、杭打ちや墨出し作業など「誰でも簡単に1人で素早く」行うことをコンセプトに開発されました。トータルステーション並みの精度をもちながら、現場に設置すると自動的に水平を出す「自動整準機構」など手軽に設置できる使い勝手のよさが現場で評価され、「i-Constructionの入門機」としても愛用されています。最近は小型のバックホーと組み合わせた「杭ナビショベル」システムとして、簡易的な情報化施工にも使われています。 1人墨出しや簡易的な情報化施工に、幅広く使われる「杭ナビ」(以下の写真、資料:トプコン) 杭ナビの活躍範囲は、ますます広がっています。このほど、ナ、ナ、ナ、ナント、3Dマシンコントロールシステムに対応し、本格的な情報化施工に活用できるようになったのです。(トプコンのプレスリリースはこちら) 杭ナビが3Dマシンコントロールに対応したことにより、ICTブルドーザーによる本格的な情報化施工も可能になった 例えば、ICTブルドーザー用としては、「3D-MC TSドーザー Z-53 LPS」に対応しました。このシステムは、セットアップが簡単なため、短工期の小規模現場でも導入しやすくなっています。従来はGNSS(全地球測位システム)や通常の自動追尾トータルステーションで、位置決めを行っていましたが、今回、杭ナビが使えるようになったことで、機器の設置が一段と簡単かつスピーディーになりました。 杭ナビにも対応したICTブルドーザー用の「3D-MC TSドーザー Z-53 LPS」

2023/08/23 16:20 株式会社イエイリ・ラボ

-

オリエンタル白石が圧気ケーソンのショベルを自動運転! 高圧室内をLiDARでデジタルツイン化

オリエンタル白石が施工したある現場では、現場の広さの割には“過剰”な数のタワークレーンが配置されていました。そして、現場事務所では、ずらりと並んだモニターの前で多くの人が仕事に集中していました。 現場の大きさの割には、多くのクレーンが立ち並んだ現場(特記以外の写真、資料:オリエンタル白石) 現場事務所にはモニターがぎっしりと並び、多くの人が作業に集中していた 彼らはいったい、何をしているのかというと、現場の地下に配置された30台もの油圧ショベルを、ナ、ナ、ナ、ナント、遠隔操作で掘削していたのです。 現場の地下に配置された30台のショベル。現場事務所からの遠隔操作で掘削していた クレーンが配置されたコンクリート躯体は、「ニューマチックケーソン」と呼ばれるものです。その底部の作業室は高圧の空気で満たされており、地下水が入ってこないようにしながら地盤を掘削します。掘削した土砂は、「マテリアルロック」という、圧気が漏れない二重ふた構造の部分を通って外部に排出し、ケーソン自体を少しずつ、地盤に沈めていきます。 ニューマチックケーソンのイメージ図。底部の空間に高圧の空気を満たし、地下水が入ってこないようにして掘削する 1960年代のニューマチックケーソン工事。高圧室内に人や建機が入って作業していた 1960年代までは、高圧室内に人や重機が入って掘削作業を行っていました。しかし、高圧室の気圧は現場によっては7~8気圧にも達することがあるため、“潜水病”とも呼ばれる減圧症を防ぐため、作業終了時には長時間をかけての減圧が必要でした。

2023/08/07 13:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

ドローンとAIで建機をデジタルツイン管理! 鹿島とAI insideが資機材管理の生産性を4倍に

工事現場に点在する建設機械や機械などの資機材が今、どこにあるのかを把握するのは、施工の安全管理や効率化の上で大変、重要な作業です。担当者は現場を巡回し、時には高所や狭い場所に入って、「どこに何が、何台あるのか」を調べ、レンタル品で余ったものがないか、点検期限切れのものがないかといった管理を行います。この膨大な手間ひまがかかる資機材管理を効率化しようと、鹿島建設とAI inside(本社:東京都渋谷区)は画期的なシステムを開発しました。現場に点在する建機などを、ナ、ナ、ナ、ナント、ドローンとAIによって発見し、その位置をデジタルツイン(デジタルの双子)で管理しようというのです。(鹿島のプレスリリースはこちら) ドローンで撮影した映像から、AIが建機などの資機材を検出したイメージ(資料:AI inside) 建機などの位置は、現場のデジタルツイン上に自動的に反映される(資料:鹿島)●建機などの位置は、現場のデジタルツイン上に自動的に反映される(資料:鹿島) このシステムは、AI insideのAI統合基盤「AnyData」に、ドローンで撮影した建機などの写真を使い、名称と形を学習させて開発しました。その結果。ドローンで現場を撮影した動画から、AIが資機材の名称や位置を自動的に検出できるようになりした。現在は、人の大きさ程度の資機材であればほぼ検出でき、検出可能な資機材は25種類に上っています。その資機材の位置を、ドローンの飛行記録から割り出して、現場のデジタルツイン上に表示します。建機の存在や位置を可視化することで、広い現場でも資機材の管理を効率的に行えます。 システムの概要とフロー(資料:鹿島) 活用していない資機材も判別わかるので、そのような資機材があれば返却するなど、無駄をなくすことにもつながります。また、個別の管理を行いたい資機材については、プラカードを使用した識別によって法定点検日等を管理することも可能です。 個別に管理したい資機材に張り付けられたプラカード(資料:鹿島) 鹿島はこのシステムを自社が施工する「大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事」(発注者:国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所)の現場で導入しました。その結果、資機材管理にかかっていた時間が、1回当たり2時間から30分に短縮されたのです。生産性で言うと4倍になったというわけですね。今後、鹿島は資機材の検出精度を上げるとともに、手で持てる程度の小さな資機材も検出できるように開発を進める計画です。この工事で構築した資機材管理用のAIモデルは、他の現場でも活用できるので、全社への展開も検討しています。また、同社が多くの土木現場で活用している、現場見える化統合管理システム「Field Browser」と連携させることで、現場業務の効率化も目指していきます。こうしたシステムの活用により、現場内の情報を把握するため「移動のムダ」も、劇的に減っていきそうですね。

2023/07/20 12:02 株式会社イエイリ・ラボ

-

東亜建設工業が2台のバックホーを1人で運転! 遠隔操作で“建設界の二刀流”を実現

港湾工事や海岸工事では、構造物の基礎や人工海浜を造るため、海底に所定の厚さで砂を投入する「砂まき船」という作業船が活躍しています。その中には、ホッパーという投下装置に、2台のバックホーを使って砂を供給するタイプのものがあります。 砂まき船のイメージ図。2台のバックホーが交互に砂をホッパーに投入する(以下の資料、写真:東亜建設工業) この作業は2人のオペレーターが呼吸を合わせて、互いにバックホー同士が接触しないようにタイミングよく砂を投入する必要があり、熟練が必要でした。しかし、少子高齢化時代には、熟練オペレーターは減少の一途です。そこで東亜建設工業は、この作業の生産性向上に乗り出しました。遠隔操作システムを使って、ナ、ナ、ナ、ナント、1人で2台のバックホーを同時に運転するという挑戦なのです。(東亜建設工業のプレスリリースはこちら) 砂まき船のオペレーター室で、2台のバックホーを1人で遠隔操作するイメージ まさに、建設界の“二刀流”、“二丁拳銃”という感じですね。当然、労働生産性も2倍になります。このシステムを実現するため、同社はARAV(本社:東京都文京区)が開発した遠隔・自動操作システムを使い、千葉県袖ケ浦市のヤードで実証実験を行いました。遠隔操作システムを搭載した2台のバックホーを使って砂まき線の作業現場を再現し、1人のオペレーターが土砂の掘削から旋回、ホッパーへの投入までを自動運転で行いました。 遠隔操作による自動運転で交互に土砂をホッパーに投入するバックホー 砂まき船の土砂投入作業を模した遠隔操作装置 バックホーに取り付けられた遠隔操作用の装置 運転席には遠隔操作室に現場の風景を送るカメラや、操作指示をバックホーのレバーに伝えるアクチュエーターが装備されている その結果、2台のバックホーが接触することなく、一連の作業を交互に行えることが確認できました。作業スピードは、2人のオペレーターがバックホーの運転席で操作する時と、同等のサイクルタイムだったのです。1人で2台のバックホーを操ることができれば、お互いの投入タイミングも調整しやすいですね。また、自動運転も使っているので、オペレーターの習熟度に関係なく、効率的な運転ができます。東亜建設工業では今後、砂まき船のバックホーにこのシステムを導入し、実施工を行いながら掘削制御や、障害物やトラブルを判断する技術を磨き、完全自動化を目指します。遠隔操作は建機の運転席に座るまでの“移動のムダ”を省くだけでなく、さらに複数の建機を1人で操作する“生産性倍増”を実現するツールとしても活用が始まったようです。

2023/04/11 16:59 株式会社イエイリ・ラボ

-

アクティオがガラス工事用機械「グラスワーカー」をレンタル開始! 吸盤で「吸い付ける」新方式

建機レンタルの大手、アクティオ(本社:東京都中央区)は、建築現場でガラスや建材パネルを設置するための自走しアーム型機械、「グラスワーカ―」のレンタルを、2023年1月11日にスタートしました。 2023年1月11日からレンタルを開始した「グラスワーカ―」(特記以外の写真、資料:アクティオ) 上の写真を見ると、多数の「赤い丸」が配置されています。これは何かというと、ナ、ナ、ナ、ナント、ガラスを吸い付ける吸盤なのです。(アクティオのプレスリリースはこちら) ガラスや建材パネルを吸盤で吸い付け、そのまま窓枠や壁面にはめ込むことができる クレーンのような吊り具が不要で、しっかりと把持できるので効率的な作業が可能に 「グラスワーカー」 は、建物のガラスや建材パネルを吸盤で吸着し、そのまま窓枠や壁面にはめ込むことができる、遠隔作業用機械です。GW625/GW1125は自走式で、ブームの上げ下げ、伸縮、首振り(縦横左右)、旋回ができます。また、UPG1200は、クレーンなどでガラスなどを吊り上げ、はめ込む作業が可能です。

2023/01/18 12:08 株式会社イエイリ・ラボ

-

西松建設が3Dスキャナー付き遠隔操作ショベルを開発!空調完備の部屋で山岳トンネルを掘る

西松建設は、山岳トンネル工事で落石や落盤などで、最も危険な切羽(きりは:掘削最前面)での作業を無人化するため、遠隔操作や自動化の技術を組み合わせた山岳トンネル無人化施工システム「Tunnel RemOS(トンネルリモス)」の開発を進めています。イエイリラボのブログで紹介しただけでも、「切羽の遠隔監視」、「ホイールローダーの遠隔操作」、「掘削した地山性状の3Dモデル化」、「自由断面掘削機の遠隔操作」などがあり、同社の無人化に対する意気込みがひしひしと感じられます。 山岳トンネル無人化施工システム「Tunnel RemOS」の全体構想(以下の資料、写真:西松建設) そして同社はこのほど、ジオマシンエンジニアリング(本社:東京都荒川区)と共同で、ナ、ナ、ナ、ナント、油圧ショベルを遠隔操作し、切羽付近の作業を無人化できる「Tunnel RemOS-Excavator(トンネルリモスエクスカベーター)」を開発したのです。(西松建設のプレスリリースはこちら) 切羽の発破後、浮き出ている岩片や浮き石を落下させる「コソク作業」などを遠隔操作によって行う油圧ショベル 空調完備の遠隔操作室内のコックピットとモニター 山岳トンネル工事では、切羽を発破した後に、浮き出ている岩片や浮き石を、ブレーカーで落下させる「コソク作業」が行われます。これまではオペレーターが乗った油圧ショベルが切羽に接近し、この作業を行っていました。しかし飛び石や切羽の崩落などの危険や、振動、騒音、粉じんなどがあり、苦渋環境での作業でした。

2023/01/16 16:53 株式会社イエイリ・ラボ

-

かにクレーンが建設用3Dプリンターに変身! 仏Constructions 3D社が開発した「MaxiPrinter」

フランス北東部のブリュエ・シュル・レスコーにあるConstructions 3D社は最近。動画配信サイト「YouTube」で、ある動画を公開しました。20フィートコンテナで、クローラー付きの小型建機が現場に運ばれると、建機に取り付けられた巨大なアウトリガーで、高々と建機を持ち上げて施工の準備を行います。 20フィートコンテナで運ばれてきた建機(特記以外の写真、資料:Courtesy of Constructions 3D) コンテナからおろされたクローラー付き建機 アウトリガーを広げて空中に固定された建機 建設関係者の多くは、「ああ、前田製作所のかにクレーンじゃないか。日本ではよく見かけるよ」と、思われるかもしれません。しかし、この建機はかにクレーンではなく、ナ、ナ、ナ、ナント、建設用3Dプリンターだったのです。 建物の中央部に陣取り、ブーム先端のノズルからコンクリート状の材料を積層して壁を作る「MaxiPrinter」

2023/01/12 11:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

後付けAIカメラで人物を検知、警告! アクティオが「ドボレコJK」をレンタル開始

様々な現場で使われている建機、バックホーは大きな“お尻”部分があり、運転席からの死角が多いため、作業時には入念に周囲の安全確保に努める必要があります。そこで、建機への接近検知を行う安全システムが開発されてきましたが、作業員にセンサーなどを付けるなどの手間ひまがかかっていました。建機レンタルのアクティオ(本社:東京都中央区)は、こうした課題を解決しようと、重機への後付け型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」を製品化し、2022年12月8日から本格レンタルを開始しました。 後付け型カメラ「ドボレコJK」の外観(左)とバックホーへの取り付け例(右)(以下の写真、資料:アクティオ) このカメラには独自のAI(人工知能)画像解析技術が導入されており、ナ、ナ、ナ、ナント、人物を高精度に自動検出する機能がついているのです。(アクティオのプレスリリースはこちら) 運転席のモニター画面。人物が自動検出され、平面図上に位置が表示される。映像上の人物には距離によって色が変わる枠が表示される 人物が建機に近づくと、AIが自動検知してアラート音や回転灯で知らせます。そのため、作業員にセンサーなどを携帯させる面倒はありません。運転席のモニター画面には、人物の位置を平面図上で表示するとともに、映像上の人物には、色の付いた枠を表示します。枠の色などは、距離によって変わり、赤色は3m以内、黄色は5m以内、緑色は8m以内です。撮影された映像は、本体に記録されるほか、クラウドで遠隔確認することも可能です。安全管理のテレワーク化にも役立ちそうですね。 クラウド経由でドボレコJKの映像を遠隔確認することもできる ドボレコJKの専用カメラマウントは、マグネットや粘着テープで簡単に建機に取り付けられ、カメラの自動姿勢補正機能によって建機の様々な場所に設置できます。また、国土交通省の「新技術情報提供システム(NETIS)」データベースにも登録されています。 登録番号 KK-210060-AAIは工事現場の安全管理にも、少しずつ、普及し始めてきたようです。 「ドボレコJK」のシステム・製品構成

2022/12/13 17:00 株式会社イエイリ・ラボ

-

東洋建設がAIで船の”進路予報円”! AIステレオカメラでクレーン作業の安全システムも開発

建設業の生産性向上のため、「頭脳労働はAI(人工知能)に」という動きが活発化しています。そんな中、海洋工事に強い東洋建設は、AIを活用した現場の安全管理システムを続々と開発しています。その1つが、工事海域を航行するタンカーや貨物船など、一般船舶の将来の進路を予測する「AI長期進路予測システム」です。 中部国際空港周辺には、多数の船が航行している(写真:家入龍太) 富士通が開発した船舶位置予測のAI技術に、港ごとに船の動きを記録した過去のAIS(船舶自動情報識別装置)データを「教師データ」として機械学習させたシステムです。これを使うと、船舶の進路をナ、ナ、ナ、ナント、台風進路の予報円のように、60分後まで予測できるのです。(東洋建設のプレスリリースはこちら) 台風進路の予報円のように、60分後の船の進路を予測できる(特記以外の資料:東洋建設) これまで同社には、「みはりちゃん」というシステムがあり、AISや船舶レーダー、GNSS(全地球測位システム)のデータなどから、工事海域周辺にいる一般船舶をリアルタイムに把握していました。そして船舶の進行方向と速度から、将来の進路を予測していましたが、10分後までの進路を直線ベクトルで表示するにとどまっていました。 「みはりちゃん」による船舶の進路予測。直線コースを進むものとして、10分後までの位置予測にとどまっていた 今回、開発されたAI長期針路予測システムによって、船の進行方向や速度だけでなく、地形や航路などの港湾形状も加味して、曲線的な進路予測も可能になりました。そのため、工事の作業船が、カーブしながら接近してくる一般船舶などをより早く予測できるので、安全に航行できます。 AI長期進路予測システムで、カーブしながら接近してくる船舶の動きを60分後まで予測できるようなった 今後、主要港でのAISデータを学習させてこのシステムを全国的に展開を図ります。また、AISを搭載していない船舶の動きも、レーダー情報を学習させることで、すべての船舶の針路予測ができるよう開発を進めていきます。東洋建設はこのほか、AIを使った「クレーン作業安全支援システム」を、リコーインダストリアルソリューション(本社:東京都大田区。以下、RINS)と共同開発しました。

2022/11/01 11:09 株式会社イエイリ・ラボ

-

1人で3台の重機を遠隔操作! 大林組が“超長距離テレワーク”やトンネル遠隔監視を実現

大林組は建設DX(デジタル・トランスフォーメーション)の一環として、建設機械の自動運転や遠隔操作の技術開発を行っています。その一つは、2021年10月から2022年6月まで、福島県飯舘村で行った盛り土工事です。 福島県飯舘村で行った盛り土工事の現場(以下の写真、資料:大林組) 現場を監視するモニターや遠隔操作用のコントローラーが並んだ統合管理室 この現場では、自律運転が可能なバックホー、キャリアダンプ、ブルドーザーを連携させる「建機フリートマネジメントシステム(建機FMS)」を導入しました。キャリアダンプへの土砂積み込みや場内運搬・荷下ろし、そして敷きならしや転圧といった一連の作業を、現場から約450m離れたところにある現場統合管理室から、たった1人のシステム管理者によって行ったのです。 自動・自律運転や遠隔操作が可能な、3台の建機の連携による施工イメージ さらに、驚くべきことに、同様の遠隔操作をナ、ナ、ナ、ナント、約550km離れた大阪府枚方市にある「西日本ロボティクスセンター」からも、超長距離の遠隔指示や遠隔操作を行うことに成功したのです。(大林組のプレスリリースはこちら)こうなると、1人のオペレーターが超長距離のテレワークによって、現場の建機を動かして施工する、といったことも現実味を帯びてきますね。大林組では建機の遠隔操作や自動・自律化など「ロボティクスコンストラクション構想」を実現する技術を、実際のフィールドでさらに磨きをかけるため、西日本ロボティクスセンターに「インキュベーションスタジアム」という施設を建設しました。このスタジアムでは建機の遠隔操作や自動・自律運転による現場の無人化に向けた実証実験を行っていきます。 西日本ロボティクスセンターに設けられた「インキュベーションスタジアム」

2022/10/25 11:51 株式会社イエイリ・ラボ

-

神戸清光が中国から日本の建機を遠隔操作! Builder Xのシステムで価格は500万円以下に

測量機器販売会社の神戸清光システムインスツルメント(本社:神戸市中央区)は、兵庫県小野市に広大なドローン(無人機)講習用の練習場を持っています。2022年3月、この練習場でバックホーの遠隔操作実験が行われました。 神戸清光システムインスツルメントの小野ドローン練習場で行われたバックホーの遠隔操作実験(特記以外の写真、資料:神戸清光システムインスツルメント) 練習場をスイスイと動き回る建機は、ナ、ナ、ナ、ナント、1700km離れた中国・北京のオペレーターが運転していたのです。 小野市のバックホー(右)は、1700km離れた中国のオペレーター(左)が遠隔操作を行っていた 遠隔操作に使われたシステムは、中国企業「builder X」が開発したものです。同社は米国スタンフォード大学でロボット工学を専攻した卒業生や、テスラモーターズ、アップル出身のエンジニアによって設立されました。神戸清光インスツルメントは、このシステムを日本仕様に合わせた改良や開発を行っています。 建機の遠隔操作システムの構成 遠隔操作用のコントローラー このシステムの特長は、既存の建機に約1.5日という短期間で後付けできることです。建機の油圧システムを直接制御するので、建機の運転室にじゃまな機器は取り付けません。遠隔操作とマニュアル操作は、エンジンルーム内のスイッチを切り替えるだけです。通信には4G回線を使用します。オペレーターは建機搭載のカメラや外部カメラから送られてくる映像を見ながら遠隔操作を行います。また、危険が生じたときは、現場にいる人が非常停止リモコンでストップさせることもできます。 既存の建機に油圧バルブ制御装置などを後付けしているところ 建機の動作を外部から撮影し、オペレーターに映像を送るカメラ 現場の作業員が持つ非常停止リモコン

2022/10/05 11:42 株式会社イエイリ・ラボ

-

レンタル建機界の“価格ドットコム”、Archが登場! スマホの一括見積もりでコストを34%減

建設現場で使われるレンタル建機の料金は、レンタル会社によってかなり異なります。こまめに探せば、かなりのコストダウンが期待できそうです。しかし、日々の施工管理業務に追われる現場担当者には、いろいろなレンタル会社に電話をかけたり、FAXを送ったりして安い建機を探す余裕はありません。こんな現場担当者のお困りごとを解決するサービス「Arch」を、2022年9月14日、その名も同じArch(本社:大阪市北区)が正式にリリースしました。 建設現場と建機レンタル会社をクラウドでつなぐアプリ「Arch」の画面イメージ(以下の資料:Arch) 建設現場と建機レンタル会社をクラウドでつなぐアプリのサービスで、スマートフォンやパソコンから、複数のレンタル会社にナ、ナ、ナ、ナント、一括見積もりを取り、最安値のレンタル会社を選び、建機などをオンラインで発注できるのです。(Archのプレスリリースはこちら) 建設現場と建機レンタル会社をつなぎ、一括見積もりやオンライン発注などが行える「Arch」の機能 「Arch」のサービスは、着工前から竣工後までの建機レンタル品に関する業務を、トータルでサポートします。まず、最安値を探すためには「一括見積もりサービス」があります。スマホなどで見積もりを行うレンタル会社とレンタル品を選ぶだけで、複数の会社に相見積もりを依頼できます。各社から見積もりが返ってきて、レンタル建機などを発注する際も、アプリの画面から簡単に行えるので、電話やFAXといって面倒なものは使わずに済みます。 一括見積もりサービスの画面 レンタル建機の受発注サービス画面

2022/09/21 16:18 株式会社イエイリ・ラボ

-

AIでクレーンの荷振れを自動抑制! タダノとDeepXが熟練オペレーターの技を再現

クレーンは工事現場や工場、港湾施設などで幅広く使われていますが、その運転には熟練オペレーターの技が求められます。特に難しいのは、荷物を吊り上げ、移動させたときに「ブラブラ」と揺れてしまうのを、静止させる操作です。オペレーターは自分の目で吊り荷の位置を確認しながら、複数のレバーを操作して、経験と勘によって吊り荷を静止させるのです。 クレーンで荷物を吊ったときの揺れを静止させるのは、ベテランの技が求められる(以下の写真、資料:DeepX) この操作を簡単にしようと、クレーンメーカーのタダノ(本社:香川県高松市)と、東大発のスタートアップ企業 DeepX(本社:東京都文京区)は、画期的な技術開発に成功しました。移動式クレーンのと制御アルゴリズムをナ、ナ、ナ、ナント、AIで学習・最適化することで、吊り荷の振れを抑制しながら、任意の位置に正確に移動できるようにしたのです。(DeepXのプレスリリースはこちら) 自動化の検証を行った移動式クレーン クレーンの運転は無人で行われた クレーンには、旋回・ブームの起伏・ウインチ操作という「3連操作」があり、吊り荷の荷振れには、振り子のような揺れのほか、ブームのたわみや風も影響してきます。これらをコンピューター上で再現するため、両社はクレーンシミュレーターとAI(人工知能)制御器を組み合わせて、制御アルゴリズムに最も効果的な操作方法を学習させました。 クレーンシミュレーター。荷振れに影響する、振り子のような揺れ(左)、ブームのたわみ(中央)、風(右)といった要素を再現した

2022/09/07 13:40 株式会社イエイリ・ラボ

-

五洋建設がBIMモデル上で多数の重機を追跡! RTK-GNSS仕様の高精度で

杭打ち現場では、1本の杭を打つために、杭打ち機やクローラークレーン、バックホーなど数台の重機が一組になって、穴の掘削や既製杭の吊り下ろし、周辺の土砂搬出などを連携して行います。そのため、数十台の重機が稼働する現場では、どの重機が今、どこにいて、どんな作業をしているのかを把握するだけでも手間ひまがかかります。そこで五洋建設は、応用技術、ソフトバンクと共同で、現場のBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)モデル上に重機の位置と杭の施工状況をリアルタイムに投影する技術を開発しました。 重機位置と杭工事の進捗状況をBIMモデルで表示した例(緑:先行掘削完了 赤:打設完了)(資料:五洋建設) 「いまどきそんなの、簡単じゃない」とお思いの方もおられるでしょうが、各重機の位置は、ナ、ナ、ナ、ナント、RTK-GNSSで高精度で表示されているのです。(五洋建設のプレスリリースはこちら)RTK-GNSSというと、GNSS(全地球測位システム)衛星から送られてくる電波を、基準局と呼ばれる別の場所で受信した電波で補正し、位置精度をセンチメートル単位まで高める測位技術です。その証拠に、冒頭の図をよくみると、打設を完了した杭の高さが、杭によって微妙に違っているのがわかります。 上記の図を拡大したところ。打設完了の杭(赤色)の高さの微妙な違いがわかる RTK-GNSSのシステムには、価格に定評のあるソフトバンク「ichimill」(2020年8月17日付けのイエイリラボブログ参照)を使用しました。五洋建設は、この技術を「五洋建設統合施工管理システム PiCOMS」(ピーコムス)に実装し、大型物流施設現場で実証を行いました。BIMモデル上に表示した各重機の位置は、現場事務所や作業員休憩所の大型モニター、各種タブレット端末に表示することができます。このほか重機の稼働時間の算出や、工事期間中の重機の位置と稼働時間のデータを収集することも可能です。 PiCOMSによるBIMモデルとRTK測位情報連携のシステム図 このシステムによって、最大20台の重機が稼働する杭工事現場では、情報収集が自動化され、工事関係者間でリアルタイムな情報に基づいた打ち合わせが可能になったため、現場負担が5分の1に軽減できることが確認できました。 PiCOMSによる建築現場での情報一元化と情報共有のイメージ 今後、五洋建設では、データを蓄積・分析することで、重機の配置計画や稼働状況を考慮した、効率的な施工計画の立案や生産性向上を目指し、各現場に展開していく予定です。また、重機の実稼働時間からCO2排出量を自動算定し、「現場CO2排出量の見える化」にも取り組んでいくとのことです。

2022/09/02 12:15 株式会社イエイリ・ラボ

-

大成建設と西尾レントオールが安全管理をテレワーク化!建機と人の接近もすぐわかる

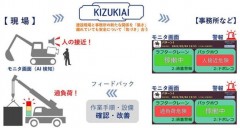

年々、厳しくなる一方の人手不足を解決する手段として、現場業務のテレワーク化があります。その第一歩は、現場を写真や点群データなどで「デジタルツイン(デジタルの双子)」化してクラウドで共有し、現場にいなくても現場の状況がわかるようにする態勢を作ることです。大成建設は、この考え方を進化させて、現場にカメラやセンサー、作業者が装着するウエアラブルデバイスなどから、人や建機の動きなどのデジタルデータを収集し、リアルタイムにデジタルツイン化する「T-iDigitalField」を開発し、機能拡張を続けてきました。そして同社と西尾レントオールは、「T-iDigital Field」に、安全に関する情報を集約・一元管理して、現場の安全管理をテレワーク化できるアプリケーション「KIZUKIAI」を開発しました。現場にいなくても、ナ、ナ、ナ、ナント、建機と人の接近やクレーン過負荷などがリアルタイムにわかり、警報を出すことができるのです。(大成建設のプレスリリースはこちら) 安全管理をテレワーク化できるアプリ「KIZUKIAI」の概念図(以下の資料:大成建設) 建機と人の接近やクレーンの吊り荷状況、立ち入り禁止エリアへの侵入、仮設備の異常など、現場で発生したあらゆる警報を、現場はもちろん、外出先や遠隔地から、いつでもリアルタイムに確認でき、工事関係者間で情報共有が行えます。いわゆる「ヒヤリハット」の情報を、現場以外の人も含めて共有することで、「あの現場、今日はアラームが多いな」「なにかテンパってるんじゃないの」といった感じで、様々な工事関係者が安全について「気づき」合うことができるのです。こうしたシステムがあると「何か手伝おうか」といった気づかいの電話を現場担当者にかけたりするきっかけにもなりそうですね。ちょっとおかしいなと気づいた外部の人が、サポートの手をさしのべることで、現場でも安全第一で頑張ろうという気持ちになりそうです。 現場をリアルタイムにデジタルツイン化する「T-iDigital Field」の概念図 このほか、「KIZUKIAI」は警報などの安全情報を記録、分析する機能も持っています。警報の発生時刻や現場状況を分析して、作業手順や設備の見直しなど、適切な改善策を立案することができるのです。これは現場の動きをまるごとデータ化する、リアルタイムのデジタルツインならではの機能ですね。両社は今後、土木・建築現場を問わず、「KIZUKIAI」を様々な現場に導入し、機能の改良や新規開発を行っていく方針です。なお、「KIZUKIAI」や「T-iDigital Field」は、現実空間のデータをセンサーやネットワークを通じて仮想空間に収集し、データの分析や解析を行って、その結果を現実空間にフィードバックする「CPS(Cyber-PhysicalSystems)」という考え方に基づいています。現場をデジタルツイン化したデータは、安全管理だけでなく施工管理の「QCDSE」のすべてをテレワーク化し、AIやロボットの力を借りて働き方改革を実現するためのプラットフォームになりそうですね。 CPSの概念図

2022/07/06 10:38 株式会社イエイリ・ラボ

-

スマホを高所作業車のカギにして“移動のムダ”削減! 鹿島、レンタルのニッケンらが後付けシステムを開発

建築工事の現場で欠かせないのが高所作業車です。大きな現場では、一つの現場内で100台以上も同時に稼働することがあるそうです。一方、高所作業車のカギは、毎日、元請け会社から協力会社に貸し出し、返却することが行われているため、現場で働く人はそのための移動や管理に多大な労力を費やしてきました。そこで鹿島、レンタルのニッケン、MIYOSHI(本社:埼玉県三芳町)の3社は、この不便を解消するため、既存の高所作業車に後付けできる「QRKAZAS」(キューアールカザス)を開発しました。ナ、ナ、ナ、ナント、スマートフォンにQRコードを表示し、カギとして使えるのです。(鹿島、レンタルのニッケン、MIYOSHIのプレスリリースはこちら) 高所作業車に搭載されたQRKAZASのQRコードリーダー部(以下の写真、資料:鹿島、レンタルのニッケン、MIYOSHI) 空港で飛行機に乗るときのように、リーダーにQRコードをかざせば、高所作業車が使える 従来のカギの代わりに、スマートフォンの専用アプリを使ってQRコードを表示し、それを高所作業車に搭載されたQRコードリーダーに読み込ませると高所作業車が使えるというものです。ちょうど、空港で飛行機に乗るときの要領で高所作業車が使えるというわけですね。利用者はスマホのアプリを起動させると、始業前点検のチェックリスト画面が現れます。各項目を点検し、チェック印を入れて「QRコード発行」ボタンを押すと、画面にカギとなるQRコードが表示されるというわけです。 アプリを起動させると始業前点検の画面が現れる(左)。各項目を点検した後、カギとなるQRコードが発行される(右) 鹿島らはこのほど、このQRコードリーダーを搭載した高所作業車100台を実際の現場に導入したところ、カギの貸し出しや返却などの作業が大幅に軽減できることを確認しました。スマホをカギにすれば、これまでのように物理的なカギの貸し出しや返却に伴う“移動のムダ”や管理の手間が一気に解消されるというわけですね。しかし、スマホを高所作業車のカギとして使うだけではもったいないです。鹿島は施工管理や朝礼、危険予知など、現場で使う様々なアプリを集めた「K-Mobile」というパッケージの導入を進めており、QRKAZASは「資機材管理」用アプリの一つという位置づけになります。 鹿島が導入を進める現場管理用パッケージ「K-Mobile」に含まれるアプリ 今後、3社は「QRKAZAS」に対応した高所作業車を、メーカーやリース会社を問わず、幅広く普及・展開することで建設業界全体の生産性向上を実現することを目指しています。

2022/05/31 13:37 株式会社イエイリ・ラボ

- 1

- 10

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

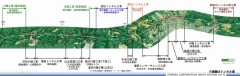

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社