-

国土交通経済(令和元年 8 月分~令和元年 9 月分)の概況

【公共工事受注(8 月)】 ~6 か月連続の増加。←公共機関からの受注工事額(1 件 500 万円以上の工事)は、平成 30 年 4-6 月期前年同期比 9.1%減少、 7-9 月期同 5.9%減少、10-12 月期同 10.0%減少、平成 31 年 1-3 月期同 10.7%増加、平成31 年4-令和元 年6 月期同12.7%増加の後、7 月期前年同月比 26.1%増加、8 月期同 4.2%増加となった。【住宅着工(9 月)】 ~3 か月連続の減少。 ←新設住宅着工戸数は、総計77,915 戸で前年同月比4.9%減少。季節調整済年率換算値の推移をみると、平成30 年 7-9 月期950 千戸、10-12 月期955 千戸、平成31 年1-3 月期942 千戸、平成31 年4-令和元年6 月期918 千戸の後、 7 月期910 千戸、8 月期891 千戸、9 月期897 千戸となり、7-9 月期899 千戸となった。 【民間非居住建築物着工(9 月)】 ~2 か月連続の減少。 ←民間非居住用建築物着工床面積は、平成30 年7-9 月期前年同期比0.4%減少、10-12 月期前年同期比1.1%増加、 平成31 年1-3 月期同9.7%減少、平成31 年4-令和元年6 月期同3.4%減少の後、7 月期前年同月比2.2%増加、8 月 期同5.6%減少、9 月期同20.0%減少となり、7-9 月期前年同期比7.6%減少となった。【貨物輸送(8・9 月)】 (1)国内輸送 ~トラック(特積み)は 2 か月ぶりに減少した。鉄道は、車扱は 3 か月ぶりに増加、コンテナは 3 か月連 続で増加した。航空は 24 か月連続で減少した。 ←トラックは、特別積合せが8 月前年同月比5.8%減少(2 か月ぶり)、宅配貨物取扱個数が8 月同1.8%減少(2 か 月ぶり)、一般が8 月同2.6%減少(2 か月ぶり)となった。 ←鉄道は、9 月前年同月比 27.1%増加(3 か月連続)、車扱が 9 月同 9.5%増加(3 か月ぶり)、コンテナが 9 月同 35.8%増加(3 か月連続)となった。 ←航空(主要2 社)は、9 月前年同月比2.5%減少(24 か月連続)となった。(※対前年同月比は、速報値ベース)(2)国際輸送 ~海運は、輸出は 7 か月連続で減少した。輸入は 5 か月連続で減少した。航空は、輸出は 11 か月連続で減少し た。輸入は5 か月ぶりに増加した。←外航海運(海上貨物)(金額ベース)は、輸出が9 月前年同月比5.3%減少(7 か月連続)、輸入は9 月同5.5%減 少(5 か月連続)となった。 ←航空貨物(金額ベース)は、輸出が 9 月前年同月比 4.9%減少(11 か月連続)、輸入が 9 月同 9.4%増加 (5 か月ぶり)となった。【旅客輸送(8・9 月)】 (1)国内輸送 ~鉄道は、JRは13 か月連続で増加した。民鉄は53 か月連続で増加した。航空は、12 か月連続で増加した。 ←鉄道は、JRが 8 月前年同月比 1.2%増加(13 か月連続)、民鉄は 8 月同 1.4%増加(53 か月連続)となった。 ←航空(13 社)は9 月前年同月比10.6%増加(12 か月連続)、幹線が9 月同14.8%増加(7 か月連続)、ローカル線 が9 月同7.6%増加(12 か月連続)となった。(※対前年同月比は、速報値ベース) (2)国際輸送(航空邦社2 社) ~5 か月ぶりに減少した。 ←9 月前年同月比1.9%減少(5 か月ぶり)となった。(※対前年同月比は、速報値ベース)【観光(8・9 月)】 ~出国日本人数は、19 か月連続で増加した。訪日外客数は、2 か月ぶりに増加した。 ←出国日本人数は、9 月前年同月比7.4%増加(19 か月連続)、訪日外客数は、9 月同5.2%増加(2 か月ぶり)とな った。~旅行取扱額は、国内は 3 か月連続で減少した。海外は 3 か月連続で減少した。 ←主要旅行業者の取扱額は、国内旅行が8 月前年同月比6.3%減少(3 か月連続)、海外旅行が8 月前年同月比3.4% 減少(3 か月連続)となった。国土交通月例経済( 令和元年10月号) 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/joho03_hh_000126.html)

2019/11/07 15:10 KENKEY

-

三菱ふそう 苫小牧支店をリニューアルオープン

・国内販売拠点の改装や新設を通し、高品質なサービスを提供し、 労働環境を改善する「ミライ」プロジェクトの第一号リニューアル拠点・ 国内販売拠点でプロセス改善と意識改革への取り組みを実施三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・ シック、以下 MFTBC)は苫小牧支店を大幅改装し、11月7日(木)より営業を開始しました。苫小牧支店は、北海道内の物流ハブである苫小牧港近くの幹線道路沿いに位置し、大型トラックの 需要も多く、道内では札幌東支店に次ぐ入庫数を誇る戦略拠点の一つです。リニューアルにより、 ふそうディーラーコンセプトに基づく外観となり、整備工場内では、リフトの増設や新たに集塵設備の 導入、全面 LED 化を行う等、作業効率性の向上に加えて環境に配慮した設備となりました。また、 お客様待合室を含むオフィス棟の全面改装により、快適な環境をお客様に提供し、また従業員の労 働環境を改善しました。 設備のリニューアルに加えて、従業員のプロセス改善と意識改革への取り組みを行う「リテールエク セレンス」活動も全国の拠点で推進しています。2018年に開始した当活動は、アンバサダーとして選 ばれたスタッフが各拠点を回り、現地従業員と共に課題を洗い出し解決する活動です。苫小牧支店 では2018年に活動を行い、整備工場内のレイアウトの変更により作業動線を見直すなど、従業員の 作業効率が向上しました。 苫小牧支店外観 改修工事や意識改革の活動は、「ミライ」プロジェクトと呼ぶプロジェクトの一環です。当プロジェクト は高品質なサービスをお客様に提供し、また従業員の働く環境を改善することを目的に国内販売拠 点の設備や施設の改良を行うプロジェクトです。同支店は、当プロジェクト第一号のリニューアル拠 点となります。 「苫小牧支店」概要 所在地:北海道苫小牧市あけぼの町2丁目2-6 電話番号:0144-55-6545(営業)、0144-55-6541(サービス) 営業時間:9:00-18:00(サービス) 定休日:日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇(等) 業務内容: 三菱ふそう製トラック・バスの販売、並びに 上記各種製品に伴う整備 および 部用品販売(等) ストール数:整備ストール・板金塗装ストール 合計14ストール 三菱ふそう ソーシャルメディア公式アカウントhttps://www.facebook.com/FusoOfficialhttp://www.youtube.com/Fusoofficialお問い合わせ先三菱ふそうトラック・バス株式会社 広報部 TEL:044-330-7701/E-Mail:fuso.news@daimler.com

2019/11/07 14:36 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

三菱ふそう 親会社ダイムラーが組織再編による新体制へ

・親会社であるダイムラーAG社が3事業体に法人化し各事業を開始・メルセデス・ベンツAG社、ダイムラートラックAG社、ダイムラーモビリティAG社が 新たに法人化・11月1日よりダイムラーAG社に代わり、ダイムラートラックAG社の下で事業を継続 三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・ シック、以下 MFTBC)は、親会社であるダイムラーAG 社が11月1日より新組織体制となり、新体制として事業をスタートさせました。MFTBCの親会社であるダイムラーAG 社の下で活動していた組織 並びに法人が、新たにダイムラートラックAG 社、メルセデス・ベンツAG 社、およびダイムラーモビリティAG 社として法人化します。ダイムラーAG 社が保有していたMFTBCの89.29%の株式はダイムラートラックAG 社が引き継ぎます。MFTBCの事業を含む世界中のダイムラーのトラック部門とバス部門は、ダイムラートラックAG 社の下で引き続き事業を継続します。全世界で約100,000人の従業員が、トラックおよびバスに関連した製品およびサービスの開発・生産・販売を行うことになり、組織内活動のアジリティの向上とお客様重視の強化体制の構築を期待しています。 ダイムラートラックAG 社は、シュトゥットガルト(ドイツ)に本拠地を置き20名の取締役で構成されます。ダイムラー・トラック・アジアの代表でありMFTBCの代表取締役・CEO であるハートムット・シックは、取締役の1人となります。 ダイムラートラックAG 社の取締役会長マーティン・ダウムは「当社のすべての業務は、お客様重視で行っています。当社は、世界を動かし続けるすべての人々のために働いています。お客様に成功してもらうことこそが、当社の成功となります。そのためには、各市場の需要と世界をリードする当社のテクノロジーという2つの要素を組み合わせた製品をお客様に提供することが不可欠です」と述べました。 ダイムラーAG 社の新組織について乗用車・バン事業とトラック・バス事業が、10月末に2つの新しい子会社へと分社化され、それぞれ商業登記されました。 メルセデス・ベンツAG 社は、メルセデス・ベンツブランドの乗用車とバンを担当します。ダイムラートラックAG 社は、ダイムラーのトラックとバスのすべての活動を担当します。長年にわたり法的に独立してきたダイムラー・ファイナンシャル・サービスは、7月にダイムラーモビリティAG 社に社名を変更しました。ダイムラーモビリティAG 社は、自動車関連のファイナンス業務やフリート管理といった長年の事業に加え、モビリティサービスを新たに担当します。ダイムラーは、これら3つの子会社を通じて顧客重視の営業を実施し、グループのアジリティを高めます。 ダイムラーAG 社は引き続き唯一の上場企業となり、ガバナンス、戦略、管理を担当し、グループ全般のサービスを提供します。ダイムラー・トラック・アジアについて ダイムラー・トラック・アジア (DTA)は80年以上の歴史を誇るMFTBCと、2012年に操業を開始した インド市場で躍進的な成長を続けるダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルズ社が共同で事業を行う組織です。DTA は製品開発、生産、輸出、調達、研究活動を共同で行い、お客様にとって価値ある製品とサービスを提供する戦略的なビジネスモデルを推進しています。 MFTBC について1932年に旧三菱造船(株)神戸造船所で「ふそう」と命名したB46型ガソリンバスが完成し、FUSOブランドが誕生しました。2003年に三菱自動車株式会社よりトラックとバス部門が独立し、MFTBCが設立しました。現在ダイムラートラックAG 社89.29%、三菱グループ会社10.71%の株主比率で構成しています。三菱ふそう ソーシャルメディア公式アカウントhttps://www.facebook.com/FusoOfficialhttp://www.youtube.com/Fusoofficialお問い合わせ先三菱ふそうトラック・バス株式会社 広報部 TEL:044-330-7701/E-Mail:fuso.news@daimler.com

2019/11/06 14:05 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

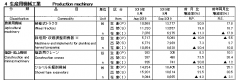

2019年9月分 経済産業省生産動態統計速報

経済産業省 経済産業省より、2019年9月分の経済産業省生産動態統計速報が発表された。建設業に関する機械の統計のみ抜粋。 ※「栽培用・収穫調整用機器」は、「田植機」、「コンバイン」、「籾すり機」、「農業用乾燥機」の計である。 その他の統計については、こちらからご確認ください。出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html)

2019/11/01 16:35 KENKEY

-

日本建設機械工業会 2019年9月度建設機械出荷金額統計

令和元年11月1日一般社団法人 日本建設機械工業会統計調査部会 9月の建設機械出荷金額は、内需は36.6%増加の1,352億円、外需は11.8%減少の1,219億円、総合計では8.4%増加の2,571億円となりました。その結果、内需は12カ月連続の増加、外需は2カ月連続の減少となりました。総合計では2カ月振りの増加となりました。 内需について機種別に見ると、トラクタ74.7%増加の183億円、油圧ショベル47.9%増加の396億円、ミニショベル37.1%増加の120億円、建設用クレーン34.2%増加の302億円、道路機械2.2%増加の53億円、コンクリート機械38.0%増加の36億円、油圧ブレーカ圧砕機39.9%増加の25億円、その他建設機械17.3%増加の88億円の8機種と補給部品18.4%増加の111億円が増加し、内需全体では36.6%の増加となりました。 外需について機種別に見ると、ミニショベル41.8%増加の203億円、建設用クレーン7.9%増加の70億円の2機種が増加したものの、その他7機種と補給部品が減少しました。地域別に見ると、オセアニアが8カ月振りの増加、中近東が18カ月振りの増加、欧州が2カ月振りの増加、CISその他東欧が3カ月振りの増加の4地域が増加したものの、外需全体では11.8%の減少となりました。(参考)工業会の概要会 長 小川 啓之(コマツ 代表取締役社長(兼)CEO)所在地 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館2階会 員 正会員(建設機械製造会社)64社、賛助会員51社

2019/11/01 11:24 一般社団法人 日本建設機械工業会

-

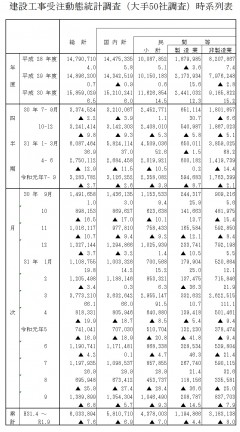

令和元年9月の建設工事受注動態統計調査(大手50社調査)結果

国土交通省総合政策局建設経済統計調査室令 和 元 年 1 0 月 3 1 日 公 表民間工事は、サービス業、運輸業,郵便業、製造業等が減少したため、対前年 同月比9.3%減少し、2ヶ月連続で減少した。 総計は、同6.8%減少し、2ヶ月連続で減少した。 1.受注総額 ①9月の受注総額は13,899億円。 ②対前年同月比は、6.8%減であり、2ヶ月連続で減少した。 ③国内は民間工事が減少し、公共工事は増加した。国内計は13,543億円(対前年同月比5.7%減 少、2ヶ月連続の減少) 2.民 間 ①9月の民間工事は、10,465億円(対前年同月比9.3%減少、2ヶ月連続の減少) ②製造業、非製造業ともに減少した。 ・製造業(同14.5%減)、非製造業(同7.9%減) ・発注者別では、サービス業、運輸業,郵便業、製造業等が減少し、不動産業、電気・ガス・熱供給・ 水道業、情報通信業等が増加した。 ・工事種類別では、建築、土木ともに減少した。事務所・庁舎、土木その他、工場・発電所等が減少し、 住宅、倉庫・流通施設、電線路等が増加した。 3.公 共 ①9月の公共工事は2,523億円(対前年同月比5.9%増加、前月の減少から再び増加) ②国の機関は増加し、地方の機関は減少した。 ・国の機関(同18.1%増)、地方の機関(同14.2%減) ・発注者別では、国の機関は国、独立行政法人、政府関連企業ともに増加した。地方の機関は市区町村、 地方公営企業、その他が減少し、都道府県が増加した。 ・工事種類別では、建築、土木ともに増加した。工場・発電所、土地造成、上水道・下水道等が減少し、 教育研究・文化施設、道路、土木その他等が増加した。 4.海 外 ①9月の海外工事は356億円(対前年同月比35.9%減少、3ヶ月ぶりの減少) ※1 平成20年4月より日本標準産業分類が改訂されたため,民間の発注者分類の名称を変更した。 ・鉱業、建設業 → 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業 ・運輸業 → 運輸業,郵便業 ・卸売・小売業 → 卸売業,小売業 ・金融・保険業 → 金融業,保険業 ※2 海外工事の受注額には,現地法人分は含まない。※3 施工都道府県別受注高を、平成22年12月分から結果表に追加した。 (施工ブロック別受注高、施工都道府県別受注高は、国内計からその他(駐留軍・外国公館と小口工 事)を除いたもの。) ※4 平成27年4月に調査対象を一部変更している。 添付資料記者発表資料(PDF形式)時系列表(Excel形式)結果表(Excel形式)寄与度表(Excel形式)推移グラフ(Excel形式)季節調整値時系列(Excel形式)参考資料(東日本大震災からの復旧関係・地域別集計)(Excel形式)お問い合わせ先国土交通省 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 TEL:(03)5253-8111 (内線28-611、28-613)出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000867.html)

2019/10/31 16:19 KENKEY

-

リコールの届出について(UDトラックス クオン)

国土交通省UDトラックス株式会社から、令和元年10月31日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。添付資料リコール届出一覧表(PDF形式)改善箇所説明図(PDF形式)出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003538.html )

2019/10/31 15:00 KENKEY

-

リコールの届出について(ニッセキ HTR308)

国土交通省株式会社NICHIJOから、令和元年10月31日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料リコール届出一覧表(PDF形式:80KB)改善箇所説明図(PDF形式:352KB)出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003535.html )

2019/10/31 15:00 KENKEY

-

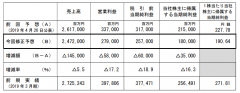

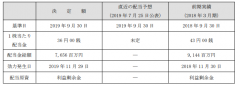

コマツ 連結業績予想の修正に関するお知らせ

2019年10月30日上場会社名 株式会社 小松製作所代表者名 代表取締役社長 小川 啓之(コード番号:6301、東証第1部)問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション部長 渡辺 晃利(TEL:03-5561-2616) 本年4月26日に公表いたしました2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)の連結業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 記2020年3月期通期連結業績予想数値の修正(2019年4月1日~2020年3月31日) 修正の理由上期は、中国やインドネシアを中心とした戦略市場において需要が想定より減速し、下期においても、米中貿易摩擦などの外部環境は依然不透明であることから需要は想定より弱含むことが予想されます。また、業績予想の前提となる為替レートの見直し(下期平均の為替レートを1 米ドル=100 円、1 ユーロ=111 円、1 人民元=14.0 円に変更)により、本年4 月26 日に公表しました連結業績予想につき、売上高および利益を修正するものです。通期平均の為替レートは、1 米ドル=104.5 円、1 ユーロ=116.3 円、1 人民元=14.9 円となります。(前回見通し1 米ドル=105 円、1 ユーロ=119 円、1 人民元=15.6 円)前述の将来の業績に関する予想、計画、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化により、本資料の予想、計画、見通しとは大きく異なることがありうることをあらかじめご理解下さい。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、および国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが考えられます。

2019/10/31 11:34 株式会社小松製作所

-

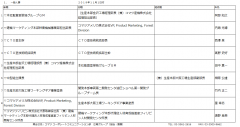

コマツ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔米国基準〕(連結)

2019年10月30日 上場取引所 東上場会社名 株式会社 小松製作所コード番号 6301 URL https://home.komatsu/jp/代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小川 啓之問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 渡辺 晃利TEL 03-5561-2616四半期報告書提出予定日 2019年11月13日配当支払開始予定日 2019年12月2日四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家、報道機関向け)(百万円未満四捨五入)1.2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年9月30日) (1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率) (注)四半期包括利益 2020年3月期第2四半期 27,024百万円( △84.7%) 2019年3月期第2四半期 176,837百万円( 51.4%) (2)連結財政状態 2.配当の状況 (注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無:無3.2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日) (%表示は、対前期増減率) (注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無:有 ※ 注記事項(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無 新規 0社 (社名)、除外 0社 (社名)(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用:無 (3)会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更:有 ② ①以外の会計方針の変更 :無 (注)詳細は添付資料7ページ「(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更/会計方針の変更・会計上の見積りの変更」をご覧下さい。 (4)発行済株式数(普通株式)① 期末発行済株式数(自己株式を含む) ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数(四半期累計) ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項前述の将来の業績予想に関する予想、計画、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化により、本資料の予想、計画、見通しとは大きく異なることがありうることをあらかじめご理解ください。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、および国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが考えられます。(参考)2020年3月期第2四半期(3カ月)の連結業績(2019年7月1日~2019年9月30日) 連結経営成績(3カ月) (百万円未満四捨五入) (%表示は、対前年同四半期増減率)

2019/10/30 17:48 株式会社小松製作所

-

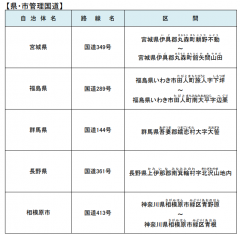

『大規模災害からの復興に関する法律』に基づく 道路の直轄権限代行による災害復旧事業に着手

令和元年10月29日道 路 局○ 本日、『大規模災害からの復興に関する法律』における『非常災害』 に『台風第19号による災害』を指定する閣議決定がなされました。○ これを受け、国土交通省では、被災地方公共団体からご要望頂いて いる6箇所の道路について、直轄権限代行による災害復旧事業に速や かに着手します。 【被災地方公共団体からご要望頂いている箇所】宮 城 県:国道349号 福 島 県:国道289号 群 馬 県:国道144号 長 野 県:国道361号 相模原市:国道413号 東 御 市:市道白鳥神社線令和元年台風第19号における直轄権限代行 一覧 【県・市管理国道】 【市道】 添付資料記者発表資料(PDF形式)お問い合わせ先国土交通省 道路局 国道・技術課 課長補佐 鳥澤TEL:(03)5253-8111 (内線37-842) 直通 03-5253-8492 FAX:03-5253-1620国土交通省 道路局 環境安全・防災課 課長補佐 宮本TEL:(03)5253-8111 (内線38-142) 直通 03-5253-8495 FAX:03-5253-1622出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001250.html )

2019/10/30 10:51 KENKEY

-

リコールの届出について(ヤンマ- YT5113C 他)

国土交通省ヤンマーアグリ株式会社から、令和元年10月29日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:149KB)改善箇所説明図(PDF形式:197KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003527.html )

2019/10/29 15:23 KENKEY

-

日立建機 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ

日立建機株式会社 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎 (コード:6305 東証第一部) 問い合せ先 広報・IR 部長 井戸 治子(TEL 03-5826-8152)当社は、2019年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり、2019年9月30日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 記 中間配当の内容 (ご参考)年間配当の内訳

2019/10/29 15:10 日立建機株式会社

-

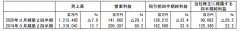

2020年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2019年10月28日上場会社名 日立建機株式会社 上場取引所 東コード番号 6305 URL https://www.hitachicm.com/global/jp/代表者 (役職名) 執行役社長兼CEO (氏名)平野 耕太郎問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR部長 (氏名)井戸 治子 TEL 03-5826-8152四半期報告書提出予定日 2019年11月12日 配当支払開始予定日 2019年11月29日四半期決算補足説明資料作成の有無:有四半期決算説明会開催の有無 :有 (機関投資家・アナリスト・報道機関向け)(百万円未満四捨五入)1.2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年9月30日) (1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率) (重要)当社は事業再編等の影響を排除した経営の実態を表示するため、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及びその他 の費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益を「営業利益」欄に表示しております。なお、2019年3月期第2四半期の営 業利益は43,307百万円(対前年同四半期増減率は△14.2%)、2019年3月期第2四半期の営業利益は50,503百万円(対前年同四半期増減率は 40.7%)です。 (参考)持分法による投資損益 2020年3月期第2四半期 2,030百万円 2019年3月期第2四半期 1,739百万円(2)連結財政状態 2.配当の状況 2020年3月期の期末配当予想額は未定です。 (注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無:有3.2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日) (%表示は、対前期増減率) (注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無:無 (重要)当社は事業再編等の影響を排除した経営の実態を表示するため、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及びその他の費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益を「営業利益」欄に表示しております。なお、2020年3月期通期の連結業績 予想の営業利益は82,000百万円(対前期増減率は△19.8%)です。※ 注記事項 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更 ① IFRSにより要求される会計方針の変更:有 ② ①以外の会計方針の変更 :無 ③ 会計上の見積りの変更 :無

2019/10/29 11:03 日立建機株式会社

-

株式会社小松製作所 「2019/11/01付人事」に関してニュースリリースを発信しました。

2019/11/01付の人事異動につき、下記のとおりお知らせします。 コマツコーポレートコミュニケーション部広報グループtel: 03-5561-2616fax:03-3505-9662

2019/10/28 17:36 株式会社小松製作所

-

コマツ季刊誌「大地」127号

2019/10/28 17:09 株式会社小松製作所

-

ダイムラー・トラックとバス部門は主要地域への全新型車を 2039年までにCO2ニュートラル車として投入

●展望:欧州、日本、北米地域の主要3市場にて投入する新型トラックとバスを 2039年までにCO2ニュートラル車両へ●2022年までに、すべての主要地域にバッテリー式電気自動車(BEV)を投入 ●ダイムラーのトラック部門は電気トラックの先駆的立場にあり、バス部門では 2018年から電気路線バスの量産を開始 ●第46回東京モーターショーにて三菱ふそうが燃料電池小型トラックのコンセプ トモデル「Vision F-CELL」を世界初公開、水素技術における活動の拡大 ●2020年代末までに水素ベース車両の量産化を実現世界最大の商用車メーカーのひとつであるダイムラーAG社のトラック部門とバス部門は、企業戦略である持続可能性を追求し、2039年までに欧州、日本及び北米地域の主要3市場で全ての新型車両をCO2 ニュートラル(燃料タンクから走行時まで)化する目標を発表しました。両部門は2022年までに主要市場である欧州、日本及び北米地域において、車両ポートフォリオにバッテリー式電気自動車(EV)の量産車を含める計画を立てています。また、2020年代の終わりまでに、水素駆動の量産車により航続距離の拡大を目指します。第46回東京モーターショーでは、三菱ふそうトラック・バス株式会社のブランドであるふそうの燃料電池小型トラックのコンセプトモデル「Vision F-CELL」を世界初公開し、水素分野における活動強化をアピールしました。さらに、2022年までに欧州の生産工場をCO2ニュートラル化し、その後他のすべての工場にも拡大する計画を掲げました。 ダイムラーAG社取締役兼トラック、バス両部門代表であるマーティン・ダウムは、ベルリンで開催した国際サプライチェーン会議の基調講演で次のように述べました。「ダイムラーのトラックとバス部門は、 パリ協定の目標に明確にコミットしており、業界の脱炭素化に取り組んでいます。2050年までに道路上で CO2ニュートラルの輸送を実現することが、究極の目標です。これはコストとインフラの両方の観点において、お客様にとって競争力のある商品の提供を実現出来た時初めて達成できます。2050年までに全ての車を完全に刷新するには約10年を要しますが、私たちの目標は、2039年までに欧州、日本そして北米地域にて、”燃料タンクから走行まで(Tank to Wheel)” CO2ニュートラルの新しい車両を提供することです。真のCO2ニュートラルの輸送は、バッテリー式電動運転システムまたは水素ベースの運転システムだけの場合に実現します。我々は、大型トラックの電動化に初めて真剣に取り組んだメーカーであり、今日では、お客様が使用する電気自動車の全てのセグメントにおけるパイオニアとなっています。 電気路線バスとコンサルティングで構成されるバスセクターの電気モビリティ化に向けた当社の総合的なアプローチは、排出ガスゼロの未来型公共輸送を提供し、都市部の大気汚染防止に大きく貢献しています」 「メーカーのあらゆる努力の一方で、2040年時点でも、電気駆動のトラックとバスの総所有コストは、ディーゼル車よりも依然高いことが予想されるため、CO2ニュートラルのトラックとバスの誕生だけでは、普及拡大には至りません。したがって、CO2ニュートラルなトラックとバスの競争力を高めるには政府によるインセンティブが必要です。CO2ニュートラルの車両が大幅な救済を得るためにはCO2値に基づいてヨーロッパ全体の通行料を変換、調整することが必要であり、バスに対する補助金プログラム、また全国的な充電および水素インフラ構築、ならびに水素の輸送および燃料補給のための統一基準を構築する補 助金プログラムがとりわけ必要です」と続けました。電気トラックのポートフォリオダイムラーのトラック部門は、2010年から電気トラックの経験を積んでおり、2017年にはふそうブランドの 量産型電気小型トラック「eCanter」を発表し、既にお客様に納車しています。ニューヨーク、東京、ベルリ ン、ロンドン、アムステルダム、パリ、リスボンなど、世界中の都市ですでに140台以上の「eCanter」がお客様へのサービスを開始しています。最大航続距離200kmのメルセデス・ベンツの電気大型トラック 「eActros」は、2018年に初めてお客様に納車以来、「イノベーションフリート」の一部として、ドイツとスイ スの長距離輸送のお客様が使用しています。米国では、フレート・ライナーの電気中型トラック「eM2」と 電気大型トラック「eCascadia」も、お客様と共に広範囲での実証実験を行っています。 バスeモビリティのための完全かつ実用的なシステム 2018年以降、マンハイム(ドイツ)の工場で量産しているメルセデス・ベンツの電気路線バス「eCitaro」により、都市や公共交通機関の輸送事業者が保有車両を排ガスゼロに切り替える機会を提供しています。 現在既に、ベルリン、ハンブルク(ドイツ)、オスロ(ノルウェー)、イスタード(スウェーデン)などの都市で 走行しており、ルクセンブルクとスイスへも納車を行いました。「eCitaro」は、通常のサービスで使用できるよう継続的に進化しています。2021年には、次世代バッテリーを搭載する新型車を市場投入する予定であり、2020年後半には固体バッテリー(リチウムポリマーバッテリー)が市場に登場する予定です。 2022年以降、バッテリー搭載バスには様々な航続距離を伸ばす技術(水素ベースの燃料電池は高電圧バッテリーにエネルギーを供給)を導入していきます。将来的にバッテリー技術は、航続距離を延長すべ く燃料電池を使用することにより、ほぼすべてのルートへの対応が可能になり、通常運用としてサービス範囲が拡大していくと考えます。バスの電動化は公共交通機関輸送を担う事業者に大きな変化をもたら す可能性があり、ダイムラーのバス部門は事業者と協力し、総合的なコンサルティングを通じてeモビリティシステム全体の理解を深めていきます。また、トーマス・ビルト・バスは、北米市場向けに量産型の電気スクールバスを発表します。 水素ベースの駆動システムダイムラーは、30年以上にわたって水素ベースの駆動技術に取り組んできました。今日まで、同社の燃 料電池車は何百万キロも走行しており、この駆動コンセプトの市場での可能性を実証していますが、商用車セクターでは、耐用年数や積載量について具体的な課題があります。バッテリー式電気自動車技術と水素駆動技術は、目的に応じて異なる利点を提供することにより、相互に補完しあっています。トラックおよびバスのお客様にとり決定的な基準は、総所有コストです。 ふそう「Vision F-CELL」:燃料電池小型トラックのコンセプトモデル 「Vision F-CELL」は、ダイムラーのトラックとバス部門が水素分野の活動をさらに強化することを示して います。同コンセプトモデルを使用し、さまざまな商用車の燃料電池技術の可能性に関する実験を行っ ています。GVW7.5トン、最大出力135 kW、航続距離最大300kmの車両です。電動パワートレインの構造 は、バッテリー容量の大幅な削減と水素タンク追加を除けば、基本的にはバッテリー駆動式のトラックの構造と同等です。

2019/10/28 15:35 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

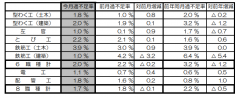

建設労働需給調査結果(令和元年9月調査)について

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課令和元年10月25日【調査結果のポイント】 ○ 本調査結果は、令和元年9月10日~20日までの間の1日(日曜、休日を除 く)を調査対象日として調査している。 ○ 全国の8職種の過不足率は、8月は1.8%の不足、9月は1.7%の不足となり、 0.1ポイント不足幅が縮小した。 ○ 東北地域の8職種の過不足率は、8月は2.7%の不足、9月は3.5%の不足とな り、0.8ポイント不足幅が拡大した。 ○ 8職種の今後の労働者の確保に関する見通しについては、全国及び東北地域と も「普通」となっている。1.全国の過不足率の状況(原数値) 【8職種】 1.7%の不足。○ 8職種全体で1.7%の不足となった。 特に鉄筋工(土木)で3.9%の不足率が大きい。【6職種】2.0%の不足。○6職種全体で2.0%の不足となった。 特に鉄筋工(土木)で3.9%の不足率が大きい。2.東北地域の過不足率の状況(原数値) 【8職種】 3.5%の不足【6職種】 6.8%の不足○配管工で均衡、その他の職種で不足となっている。 ○今後の見通しとしては、6職種及び8職種で「普通」となっている。3.職種別の状況(原数値) ○すべての職種で不足となっており、鉄筋工(土木)の不足率3.9%が最も大きい。 ○また、鉄筋工(建築)の過不足率について、対前年の減少幅が大きくなっている(6.4%→ 1.0%)。○新規募集の過不足状況については、6職種計、8職種計ともに前年同月を上回る不足率となってい る(参考3参照)。 4.地域別の状況(8職種計)(原数値) ○すべての地域で不足となっている。 ○地域別に過不足率を前年同月と比較すると、九州が3.8ポイントの減で、全国で減少幅が大きくなって いる。 5.地域別の状況(6職種計)(原数値) ○すべての地域で不足となっている。 ○地域別に過不足率を前年同月と比較すると、九州が5.7ポイントの減で、全国で減少幅が大きくなって いる。 8職種の今後の労働者の確保に関する見通し、手持現場の状況(原数値)、参考資料など、さらに詳細をご覧になりたい方は下記資料をご確認ください。 報道発表資料(PDF形式) お問い合わせ先国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 藤本、栗原TEL:03-5253-8111 (内線24853、24854) 直通 03-5253-8283 FAX:03-5253-1555出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000868.html )

2019/10/25 15:53 KENKEY

-

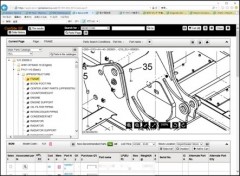

部品販売システム「ConSite® Parts Web Shop」をグローバルに展開 ―部品・サービス事業を強化―

2019 年 10 月 24 日日立建機株式会社 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、 部品・サービス事業の強化の一環として、販売代理店がインターネットを経由し、いつでもどこでも 日立建機製品の純正部品を購入できるシステム「ConSite® Parts Web Shop」(コンサイト パーツ ウェブ ショップ)を開発し、9 月半ばから日本市場で先行して展開を始めていましたが、今月から、 順次グローバル市場に向けて本格的に展開していきます。 「ConSite® Parts Web Shop」画面イメージ 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、 部品・サービス事業の強化の一環として、販売代理店がインターネットを経由し、いつでもどこでも 日立建機製品の純正部品を購入できるシステム「ConSite® Parts Web Shop」(コンサイト パーツ ウェブ ショップ)を開発し、9 月半ばから日本市場で先行して展開を始めていましたが、今月から、 順次グローバル市場に向けて本格的に展開していきます。 日立建機では、2019 年度を最終年度とする 3 カ年の中期経営計画「CONNECT TOGETHER 2019」を推進してきました。グローバルに需要変動の激しい新車販売以外の、部品・サービス、 中古車、レンタルなどの事業をバリューチェーンと位置付け、事業の拡大と経営基盤の安定化に取り組んでいます。 これまで、バリューチェーン事業における部品・サービス事業を拡大する一環として、2013 年より 建設機械の稼働状況を遠隔で監視し、故障の予兆を検知してデータレポートを配信するサービス ソリューション「ConSite ®(コンサイト)」を提供してきました。 今般、さらなる部品・サービス事業の拡大に向けて、日立建機グループ内で運用してきた既存の部品発注システムを刷新し、利用対象を販売代理店にまで広げた「ConSite® Parts Web Shop」を開発し、グローバルに展開します。これにより、販売代理店では、いつでもどこでもWebシステムを通じて日立建機製品の純正部品を購入できるようになります。 販売代理店は、お客さまの現場で必要な部品を確認した後、これまでは日立建機グループへの 問い合わせが必要であった純正部品の在庫状況や価格などを、「ConSite® Parts Web Shop」で迅速に把握することができます。さらに、スマートフォンやタブレットを用いて、その場で見積書を作成してお客さまに提案することができるため、部品販売における業務効率の向上につながります。 お客さまは、ConSite®で未然に故障を防ぎ、さらに、速やかに必要な純正部品の見積もりが提示されるため、部品交換にかかる日数が短縮されるメリットがあります。日立建機グループにとっては、お客さまへの純正部品サービスの提供機会を増やし、部品・サービス事業を強化することができます。 今後、東南アジア、ロシア・CIS、アフリカ地域などの販売代理店向けに、グローバルに対象地域を広げていく予定です。また、日本国内では、一部のお客さまに先行公開しており、将来的には、利用対象を世界中のお客さまにまで広げ、お客さまがいつでもどこでも、純正部品の在庫状況や価格などを把握し、注文ができるようにすることをめざします。 日立建機グループは、「ConSite® Parts Web Shop」導入により、より適正なサービスや部品の提供を行うことで、お客さまの課題である「ライフサイクルコスト低減」に貢献していきます。■「ConSite® Parts Web Shop」の主な特長1.スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からも利用可能スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からも利用できるため、サービス員やメカニックが、 お客さまの現場で、純正部品の価格や在庫数、部品交換に要する目安時間などを把握でき、お客さまへの見積書も作成することができます。 2.同時に交換する必要性が高い部品の「推薦度」も合わせて表示日本国内向けの販売、サービス、レンタルを担う日立建機日本株式会社と、海外正規販売代理店 が修理をした際に、実際に使用した部品をビッグデータ分析した結果から、交換が推奨される部品を表示します。 特定の部品を画面上で選択すると「プロのメカニックの眼から見て」同時に交換することが推奨 される部品が一目で分かります。部品の選択漏れをなくし、同時に修理を実施することで、修繕費を抑制する提案などにつながりやすく、適正な部品、サービスの提供が可能となります。 3.追加料金なしで利用可能ConSite®を導入している販売代理店は追加料金なしで「ConSite® Parts Web Shop」を利用することができます。■商標注記・ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。 ■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 電話:03-5826-8152 ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、 ご了承ください。

2019/10/25 11:14 日立建機株式会社

-

建設総合統計(令和元年8月分)

令 和 元 年 1 0 月 1 7 日国土交通省 総合政策局情報政策課建 設 経 済 統 計 調 査 室 建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とし た加工統計です。建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られ る工事費額を、着工ベースの金額として捉え、これらを工事の進捗に合わせた 月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。 建設総合統計の令和元年8月分を、別添資料にてお知らせします。建設総合統計 (令和元年8月分)8 月の出来高総計は、 4 兆 5,746 億円であり、前年同月比 2.9 % 増うち民間総計は、 2 兆 8,059 億円であり、 同 0.0 % 増うち公共総計は、 1 兆 7,688 億円であり、 同 7.7 % 増 1.出来高総計 8 月の出来高総計は、 4 兆 5,746 億円 ( 前年同月比 2.9 % 増 ) 2.民 間民間の出来高総計 2 兆 8,059 億円 ( 前年同月比 0.0 % 増 ) うち建築 2 兆 3,143 億円 ( 同 0.7 % 増 ) うち居住用 1 兆 4,053 億円 ( 同 1.0 % 増 ) うち非居住用 9,089 億円 ( 同 0.1 % 増 ) うち土木 4,916 億円 ( 同 2.8 % 減 ) 3.公 共公共の出来高総計 1 兆 7,688 億円 ( 前年同月比 7.7 % 増 ) うち建築 3,479 億円 ( 同 9.2 % 増 ) うち居住用 454 億円 ( 同 5.4 % 増 ) うち非居住用 3,026 億円 ( 同 9.8 % 増 ) うち土木 1 兆 4,209 億円 ( 同 7.3 % 増 ) 4.地域別出来高地域別出来高は、以下のとおり北 海 道 2,934 億円 ( 前年同月比 16.4 % 増 )東 北 4,734 億円 ( 同 1.5 % 減 )関 東 1 兆 6,156 億円 ( 同 0.2 % 増 )北 陸 2,525 億円 ( 同 1.3 % 増 )中 部 5,186 億円 ( 同 7.3 % 増 )近 畿 5,517 億円 ( 同 4.2 % 増 )中 国 2,426 億円 ( 同 7.6 % 増 )四 国 1,294 億円 ( 同 7.0 % 増 )九州・沖縄 4,974 億円 ( 同 0.7 % 増 ) 注)四捨五入により億円単位の値としているため、合計と必ずしも一致しない。 添付資料記者発表資料(PDF形式:87KB)概要(PDF形式:316KB)時系列(月次)(Excel形式:143KB)地域別(月次)(Excel形式:218KB)お問い合わせ先国土交通省総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室課長補佐 荒木 (内線28-611) 統計解析係長 笹内 (内線28-612) 代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8343 FAX03-5253-1566 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000865.html)

2019/10/24 11:38 KENKEY

- 95

- 116

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

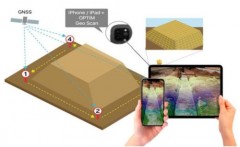

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社