-

CO2削減だけじゃない!フォーラムエイトが掲げた持続可能な「SDGs」

最近、17色が放射状に並んだドーナツ型のバッジを目にすることはないでしょうか。 これは国連が掲げる17種類の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)を象徴したもので、略して「SDGs」 国連が掲げる17種類の持続可能な開発目標(資料:国連開発計画 駐日代表事務所のウェブサイトより) 先日、取材先の企業の人がこのバッジを胸に付けているのを見ました。その企業とは ナ、ナ、ナ、ナント、 フォーラムエイト だったのです。(フォーラムエイトのプレスリリースはこちら) フォーラムエイト社員の胸に輝くSDGsバッジと社章(写真:家入龍太) フォーラムエイト(本社:東京都港区)は、VR(バーチャルリアリティー)や土木設計などのソフトウェアを開発、販売する企業です。 持続的な開発目標と言えば、これまでは「地球環境保護」が一般的で、「CO2排出量を削減する」「自然エネルギーを活用する」といった目標を掲げる企業が多くありました。 しかし、地球的な問題はそれだけにとどまりません。例えば、「貧困をなくそう」、「すべての人に健康と福祉を」、「働きがいも、経済成長も」、「安全な水とトイレを世界中に」など、CO2削減以外にも多種多様な問題が山積しているのです。 国連では17種類の目標と、それに対応した169種類のターゲットを設定していますが、フォーラムエイトが営む「VR/VG」「FEM(有限要素解析)」「CAD」「クラウドサービス」という主要事業を通じて、17の目標すべてに対して役割を決めました。 例えば「3.すべての人に健康と福祉を」という目標には、「3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる」など、2つの役割を定めています。 おそらく、同社のリアルタイムVRシステム「UC-win/Road」や道路設計システムなどにより、見通しがよく、事故が起こりにくい道路を造ることに貢献できると考えたためでしょう。 また、「8.働きがいも経済成長も」という目標に対しては「8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する」など、2つの役割を定めています。ソフトウエア企業らしいですね。 そして「11.住み続けられるまちづくりを」と「「13.気候変動に具体的な対策を」という目標に対しては、 全項目が該当する としています。 フォーラムエイトが掲げた17種類の「SDGs」の目標。役割が多いものが大きく表示されている(資料:フォーラムエイト) 企業の業種は様々で、規模も大小様々です。しかし、17種類のSDGsの中には、きっと、自社が貢献できるものがいくつかあるはずです。環境省のウェブサイトに、日本語訳された資料がありますので、一度、チェックして、自社の「SDGs」を掲げてみてはいかがでしょうか。

2019/08/29 11:42 株式会社イエイリ・ラボ

-

日本建設機械工業会 需要予測まとまる(令和元年8月29日)

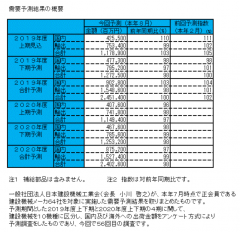

令和元年8月29日 一般社団法人日本建設機械工業会 統計調査部会 需要予測まとまる 19年度国内は駆け込み需要の反動減の影響がなくなり増加、輸出は微減するも全体では、過去最高と予測。 20年度国内、輸出ともに微減するも全体では、高水準を維持すると予測。 2019年度の出荷金額は、2兆4,514億円(前年比微増) と予測。 2020年度の出荷金額は、2兆4,026億円(前年比2%減少) と予測。 国内出荷:2019年度は、一部機種の2014年次排ガス規制生産猶予期間終了に伴う旧型機需要の反動減の影響がなくなり、上期計では、油圧ショベルの前年比21%増加を始め全機種が増加すると見込み、4,255億円(前年同期比10%増加)となると見込まれます。下期は、消費税増税前の駆け込み需要の反動減が想定され、下期計では、4,773億円(前年同期比2%減少)と予測しております。この結果、2019年度合計では、9,028億円(前年同期比3%増加)となり2年連続で増加すると予測しております。2020年度は、安定した建設投資が継続するものの、設備投資及び住宅投資の減少が予測され、上期計では、 4,076億円(前年同期比4%減少)、下期計では、4,676億円(前年同期比2%減少)と予測しております。この結果、 2020年度合計では、8,752億円(前年同期比3%減少)となり、3年振りの微減と予測しております。 輸 出:2019年度は、北米及び欧州は引き続き堅調に推移するものの、アジア及びオセアニアの需要減少により、5機種が減少し、上期計では7,534億円(前年同期比1%減少)と見込まれます。下期は、上期同様に北米及び欧州は堅調に推移するもののアジア等の需要が減少すると見込まれ、下期計では、7,952億円(前年同期比3%減少)と予測しております。この結果、 2019年度合計では、1兆5,486億円(前年同期比2%減少)となり、3年振りに減少すると予測しております。2020年度は、引き続き北米を中心に他の地域も高水準で推移するものの、上期計では7,418億円(前年同期比2%減少)、下期計では7,856億円(前年同期比1%減少)と予測しております。この結果、2020年度合計では、1兆5,274億円(前年同期比1%減少)となり、2年連続の微減と予測しております。

2019/08/29 11:24 一般社団法人 日本建設機械工業会

-

練り混ぜ温度も自動計算!コンクリ技術者必携のアプリ「MyConcrete」

暑さもピークを過ぎたとはいえ、まだまだ1日の平均気温が25度を超える日が多くあります。工事現場でコンクリートを打設するときは「暑中コンクリート」という扱いで、コンクリートの温度が上がりすぎないように注意が必要です。 こんなとき、便利なスマホ用アプリが、コンクリート混和剤などを展開するBASFジャパン(本社:東京都中央区)が無料公開されました。 その名も「MyConcrete」というもので、iOS版とAndroid版が用意されています。 コンクリートのことなら何でもわかるスマホアプリ「MyConcrete」(以下の資料:BASFジャパン) その内容は、 ナ、ナ、ナ、ナント、 現場用コンクリート辞典 といえるほど、コンクリートの基礎知識から実際の製品までを網羅しているのです。(BASFジャパンのプレスリリースはこちら) コンクリート中の「空気量」についての説明 なかなか見られないコンクリートのミクロな空げき写真 関連するBASFジャパンの混和剤の情報 各混和剤の詳細な解説。PDFカタログもダウンロードできる 例えば、土木施工管理技士の試験に出てくるような「空気量」や「スランプ」、「コンクリート配合」などの基礎知識については、辞典のように簡潔に解説されています。 もう少し、具体的に現場レベルで問題を解決するためには、BASFジャパンのAE剤(空気連行剤)や減水剤などの製品情報について、詳しい情報を見ることができ、PDFカタログのダウンロードも簡単に行えます。 そして、極め付きは様々な自動計算機能が付いていることです。 例えば、セメントや粗骨材・細骨材、練り混ぜ水の温度をスライドバーで入力し、各材料の重量をインプットすると、 練り混ぜ後の温度 が表示されます。 練り混ぜ後のコンクリート温度の自動計算機能 また、自分が今いる場所を登録しておくと、気温や湿度、風速を自動的に調べてくれて、コンクリートの表面蒸発度も自動計算してくれます。 今いる場所の気温、湿度、風速は自動入力してくれる コンクリート温度やセメント系材料のりょうによって表面蒸発度を自動計算 まさに、現場でコンクリートを扱う技術者にとって、このアプリは必携とも言えるでしょう。コンクリートの基礎的なことがわかるので、建築・土木関係者を問わず、スマホに1本入れておくと便利に使えそうですよ。

2019/08/28 15:22 株式会社イエイリ・ラボ

-

働き方改革を重視した「ホワイト経営」へ ~「運転者職場環境良好度認証制度」の認証実施団体を決定~

令和元年8月27日 国土交通省 自動車局貨物課 自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)等の運転者の労働条件や労働環境を改善するとともに、必要となる運転者を確保・育成するために、長時間労働の是正等の働き方改革に取り組む事業者を認証する「運転者職場環境良好度認証制度」の実施団体を決定しました。 自動車運送事業は、運転者不足が深刻化しており、労働条件や労働環境を改善するとともに、運転者を確保・育成していくことが課題となっています。このため、国土交通省では、「自動車運送事業のホワイト経営の『見える化』検討会」を設置し、長時間労働の是正などの働き方改革を重視した「ホワイト経営」への自動車運送事業者の取組状況を「見える化」するため、新たな認証制度の創設等について検討を進め、報告書をとりまとめました。(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000023.html) 本報告書では、新たな認証制度である「運転者職場環境良好度認証制度」については、公募により選定された中立的な民間団体が、同報告書の内容を踏まえて実施するとされているところです。 公募・選考の結果、「運転者職場環境良好度認証制度」を実施する認証実施団体を下記のとおり決定しました。 記 認証実施団体:一般財団法人 日本海事協会 【参考】公募時のプレスリリース https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000067.html 以 上 添付資料 報道発表資料(PDF形式) お問い合わせ先 国土交通省自動車局総務課企画室 鈴木、橋本、小島 TEL:03-5253-8111 (内線41162) 直通 03-5253-8564 FAX:03-5253-1636 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000069.html)

2019/08/27 16:37 KENKEY

-

リコールの届出について(トレクス -)

国土交通省 日本トレクス株式会社から、令和元年8月27日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:68KB) 改善箇所説明図(PDF形式:101KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003455.html)

2019/08/27 16:25 KENKEY

-

建設業の働き方改革を進めるため、 改正建設業法等の改正規定の一部を9月1日より施行します ~改正建設業法等の施行期日を定める政令を閣議決定~

令和元年 8月27日 国土交通省 土地・建設産業局建設業課 建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が先般の国会で成立したところ、一部の規定については令和元年9月1日から施行します。 1.背景 第198回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、一年六月以内で政令で定める日(技術検定関係(建設業法第二十七条等)を除く。)から、技術検定関係部分については二年以内で政令で定める日から施行することとされており、今般、施行期日を定める本政令を閣議決定いたしました。 2.概要 令和元年9月1日から以下の規定が施行され、(1)については建設業従事者に、(2)については建設業者団体に対して新たに努力義務が課されることとなります。 (1)建設業従事者の責務の追加(建設業法第二十五条の二十七) 建設工事の従事者は、建設工事に関する自らの知識や技術又は技能の向上に努めることが求められます。 (2)建設業者団体等の責務の追加(建設業法第二十七条の四十) 建設業者団体は、災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めることが求められます。 (3)その他 ・中央建設業審議会の審議事項の追加(建設業法第三十四条) ・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加(入契法第十七条) ※ 上記以外の一年六月以内で政令で定める日から施行することとされている部分については、令和2年10月1日から施行されます。 ※ 二年以内で政令で定める日から施行することとされている部分(技術検定関係)については、令和3年4月1日から施行されます。 添付資料 報道発表資料(PDF形式) お問い合わせ先 国土交通省土地・建設産業局建設業課 企画専門官 田中 法規係長 新井 法規係 日置 TEL:(03)5253-8111 (内線24756) 直通: 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000639.html)

2019/08/27 16:24 KENKEY

-

AIでコンクリのひび割れ発見!あの「ひびみっけ」がNETIS登録されていた

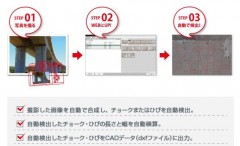

富士フイルムの「ひびみっけ」というクラウドサービスは、コンクリート表面の写真をアップロードすると、AI(人工知能)によってひび割れやチョークのある場所を見つけ出し、写真上にトレースしたり、DXFのCADデータにしたりして送り返してくれるユニークなサービスです。 「ひびみっけ」のサービスイメージ(資料:富士フイルム) 今日、久しぶりに「ひびみっけのウェブサイト」を訪ねたところ、新しいニュースが追加されていました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 国土交通省のNETIS に登録されたというのです。 国交省の「NETIS」に登録されたニュースが追加されていた「ひびみっけ」のウェブサイト(資料:富士フイルム) NETISとは「新技術情報提供システム」の略で、民間が開発した新技術の活用を促進するため、国土交通省が運用しているデータベースサイトです。 このデータベースに登録されている新技術を使うと、建設会社にとっては工事成績評定や総合評価方式の入札で加点されるというメリットがあります。 富士フイルムの「ひびみっけ」は、2019年7月18日に「NETIS登録番号:KT-190025-A」として登録されました。 NETISに登録された「ひびみっけ」の情報(資料:NETISサイトより) 期待される効果など(資料:NETISサイトより) 気になる利用料金ですが、ひび割れを見つける場合は、 写真1枚400円から と、非常にリーズナブルです。 また、チョークを見つける場合は写真1枚800円からとなっていますが、ひび割れを発見する場合に比べて写真の解像度が低くてよいため、コンクリート表面1平方メートル当たりの単価は半分くらいになります。 利用料金など(資料:富士フイルム) AIのシステムを自社で開発するのは大変ですが、写真を送るだけで気軽にAIが使えるのはありがたいですね。 これからの建設業は、少子高齢化による人手不足に対応していく必要があります。求人に力を入れるのも大切ですが、このようなAIシステムを探して活用するという戦略も重要になってきそうです。

2019/08/27 10:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

建設労働需給調査結果(令和元年7月調査)について

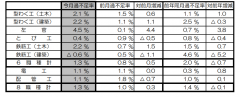

国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 令和元年8月26日公表 【調査結果のポイント】 ○本調査結果は、令和元年7月10日~20日までの間の1日(日曜、休日を除く)を調査対象日として調査している。 ○全国の8職種の過不足率は、6月は1.0%の不足、7月は1.3%の不足となり、0.3ポイント不足幅が拡大した。 ○東北地域の8職種の過不足率は、6月は0.8%の不足、7月は1.4%の不足となり、0.6ポイント不足幅が拡大した。 ○8職種の今後の労働者の確保に関する見通しについては、全国及び東北地域とも「普通」となっている。 1.全国の過不足率の状況(原数値) 【8職種】1.3%の不足。 ・8職種全体で1.3%の不足となった。特に左官で4.5%の不足率が大きい。 【6職種】1.3%の不足。 ・6職種全体で1.3%の不足となった。特に左官で4.5%の不足率が大きい。 2.東北地域の過不足率の状況(原数値) 【8職種】 1.4%の不足 【6職種】 2.4%の不足 ・型わく工(土木)、型わく工(建築)、とび工、鉄筋工(土木)、電工で不足、鉄筋工(建築)、配管工で均衡、左官で過剰となっている。 ・今後の見通しとしては、6職種及び8職種で「普通」となっている。 3.職種別の状況(原数値) ・鉄筋工(建築)以外の職種で不足となっており、左官の不足率4.5%が最も大きい。 ・また、鉄筋工(建築)の過不足率について、対前年の減少幅が大きくなっている(4.6%→ △0.6%)。 ・新規募集の過不足状況については、6職種計で前年同月を下回り、8職種計で前年同月を上回る不足率となっている(参考3参照)。 4.地域別の状況(8職種計)(原数値) ・中国、四国で過剰、その他の地域で不足となっている。 ・地域別に過不足率を前年同月と比較すると、北海道が2.4ポイントの増で、全国で増加幅が大きくなっている。 5.地域別の状況(6職種計)(原数値) ・中国、四国で過剰、その他の地域で不足となっている。 ・地域別に過不足率を前年同月と比較すると、九州が3.5ポイントの減で、全国で減少幅が大きくなっている。 8職種の今後の労働者の確保に関する見通し、手持現場の状況(原数値)、参考資料など、さらに詳細をご覧になりたい方は下記資料をご確認ください。 報道発表資料(PDF形式) お問い合わせ先 国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 藤本、栗原 TEL:03-5253-8111 (内線24853、24854) 直通 03-5253-8283 FAX:03-5253-1555 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000853.html)

2019/08/26 15:29 KENKEY

-

BIMからVR、AIまで!17.3型モバイルワークステーション「ThinkPad P73」が登場

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトによる高画質レンダリングやVR(バーチャルリアリティー)で使うパソコンやワークステーションでは、CPUやメモリーのほか高性能のグラフィックボードが求められます。 こうしたハイスペックのマシンは、デスクトップ型が中心でしたが、レノボ・ジャパンは2019年8月20日、デスクトップ型に勝るとも劣らないモバイル型ワークステーション「ThinkPad P73」を発売しました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 17.3型の大画面 を搭載し、数値入力用のテンキーも備えているのです。(レノボ・ジャパンのプレスリリースはこちら) 17.3型の大画面を搭載 キーボードにはテンキーも付いている 充実したインターフェース。1. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、2. USB3.1 Gen1、3. 4-in-1メディアカードリーダー、4. USB3.1 Gen1 Type-C、5. イーサネット・コネクター(RJ-45)、6. セキュリティ・キーホール、7. USB3.1 Gen1(Powered USB)、8. スマートカードリーダー(カスタマイズにて選択)、9. USB3.1 Gen1、10. HDMI、11. USB3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt対応)、12. 電源コネクタ CPUにはインテル Xeonプロセッサーや第9世代のインテルCore i9プロセッサーなどが選べるほか、グラフィックスには世界初のレイトレーシングGPUでAI(人工知能)のディープラーニングにも対応した「NVIDIA Quadro RTX 5000」が選べます。 そして、メモリーは128GBまで搭載できるようになっています。また、バッテリー駆動時間は最大で約21.1時間とのことです。 気になるお値段ですが、レノボ・ジャパンの直販モデルを見ると、「建築3次元CAD&解析向けモデル」(インテルCore i-7-9750H、メモリー16GB、NVIDIA Quadro T2000搭載)が37万1520円(税込み。クーポン割引価格で26万7494円)とリーズナブルです。 また、ハイスペックな「VRクリエイター向けプレミアムモデル」(インテル Xeon E-2276M 、メモリー32GB、NVIDIA Quadro RTX 5000 搭載)は、92万6640円(同63万115円)となります。 さらにメモリーを128GBまでめいっぱい入れたいときは、 11万1240円の追加料金 を払えばOKです。これも意外にリーズナブルですね。 代表的な直販モデルの価格表 マシンの重量は、バッテリーパックを入れて約3.4kgとのことですから、頑張れば持って歩くこともできそうですね。

2019/08/26 10:15 株式会社イエイリ・ラボ

-

AIで床と壁を区別!間取り図をCAD化するサービスのモニター募集中

中古マンションのリノベーション工事などでは、竣工時の間取り図を設計者がCADソフトを使ってトレースする作業がつきものです。 しかし、紙図面上に描かれた1本1本の線を、「これは壁」「これは床のフローリング」と見分けるのは、これまで人間が判断するしかなかったので、地道に手作業で行うしかありませんでした。 そこでGAテクノロジーズ(本社:東京都港区)は、この作業を自動化するクラウドサービス「BLUEPRINT by RENOSY(ブループリント バイ リノシー)」を開発、この秋からβ版を無償公開することになりました。 紙図面をスキャンして、このシステムにアップロードすると、 ナ、ナ、ナ、ナント、 AIで壁やドアなどを判別 し、DXF形式のCADファイルに変換してくれるのです。 AIを使って間取り図をCAD化する「BLUEPRINT by RENOSY」のサービスイメージ(以下の資料:GAテクノロジーズ) スキャンした間取り図をCAD化するまでの流れ 間取り図に描かれた壁やドアなどの建築要素や、トイレや流し台などの設備要素を、AI(人工知能)のディープラーニング技術によって見分けるのが、このサービスのポイントです。 具体的には、ディープラーニングの「敵対的生成ネットワーク(GAN)」や「Faster R-CNN」といった手法で図面の中から壁やドア・窓を認識し、トレースしていきます。 「BLUEPRINT by RENOSY」によって見取図をCAD化した例 流し台と一言で言っても、様々な表現スタイルがある しかし、例えば「流し台」といっても、メーカーや時代によって様々なスタイルで表現されているため、ちょっとやそっとのディープラーニングでは、なかなか変換精度が向上しません。 2019年7月30日現在の平均認識率は、80%とのことです。残りの20%は、人間の手で修正する必要がありますが、作業は一から手作業を行うより、かなり楽になりそうですね。 しかし同社は、さらなる前進を目指しています。図面の認識率を上げるため テストユーザーを募集 し、より完成度の高いシステムへと進化させようというのです。 テストユーザーになりたい人は、「BLUEPRINT by RENOSY」のサイトにアクセスしてユーザー登録を行います。 その後、スキャンした間取り図をアップすると、登録したメールアドレスに約5分でCAD化されたデータが送られてくるという仕組みです。 「BLUEPRINT by RENOSY」の使い方 「BLUEPRINT by RENOSY」のウェブサイト このサイトを運営するGAテクノロジーズは、AIを利用した中古不動産流通サイト「RENOSY」や、不動産業務支援ツール「Techシリーズ」などの開発、運営などを行っており、東証マザーズにも上場している注目の企業です。 AIは自分で開発するのは大変ですが、こうした公開サービスを利用するという方法で自社の生産性を上げることもできますね。

2019/08/23 18:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

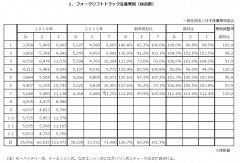

令和1年7月分フォークリフト統計

日本産業車両協会により、令和1年6月分のフォークリフト統計が発表された。

2019/08/23 15:38 KENKEY

-

ヤンマー建機東京支店のリニューアルオープンについて

<ヤンマー建機 東京支店外観> ヤンマー株式会社のグループ会社であるヤンマー建機株式会社(本社:福岡県筑後市、社長:奥山博史)は、関東における営業の中心拠点となる東京支店を2019年8月23日(金)にリニューアルオープンします。 ヤンマー建機東京支店は、最適なソリューションを提供する営業機能、お客様の手を止めない整備などを展開するサービス機能、情報提供や研修などを行う情報発信機能を備えています。新設した3階建ての事務所棟では、開放的な空間の商談コーナーや、最大35名が利用できる会議室を設けたほか、整備工場のスペースを従来の2倍に拡張しました。 ヤンマー建機では、「BEST PERFORMANCE BY YOUR SIDE=お客様の近くで寄り添いながら、最高のパフォーマンスを提供する」という事業コンセプトを掲げています。 今後、東京支店のリニューアルをモデルケースとして、トータルサポートを展開する拠点を、順次全国に展開していきます。また、各地域でお客様に対するサポート体制を強化し、整備工場の拡充を図ることで、お客様に寄り添った製品やサービスを提供してまいります。 ヤンマー建機東京支店の特長 1.サポート体制をより充実させた整備工場 お客様のサポート体制を拡充し、安心して機械のメンテナンスや修理を行えるよう、整備工場規模は従来の2倍に広げ、約370㎡の設備スペースを設けました。サービス対象エリアは従来通り東京都と埼玉県をカバーしつつ、より多くのメンテナンスおよび修理の対応ができる体制を整えました。 2.開放的な商談コーナー 事務所棟1階の商談コーナーは、ヤンマーグループとして統一したブランドイメージを表現しつつ、ガラス張りの開放的な空間で、お客様が立ち寄りやすく、リラックスできる空間を目指しました。またヤンマー建機の最新製品やサービスに関する情報を提供していく場所としての機能も備えています。 3.最大35名に対応した会議室 事務所棟の3階には、最大35名が利用できる会議室を設けました。製品講習会やサービス研修会など、お客様へ有益な情報提供を行います。 施設概要 所在地:埼玉県上尾市上尾下998-1 敷地面積:2,443m2 延床面積:969m2(事務所棟、整備工場) プレスリリース資料のダウンロード PDFダウンロード 【本件に関するお問い合わせ】 ヤンマー建機株式会社 関東営業部 管理グループ TEL:048-778-4878 【報道関係者お問合せ】 ヤンマー株式会社 ブランドコミュニケーション部 広報グループ E-mail: koho@yanmar.com

2019/08/23 15:15 ヤンマー建機株式会社

-

全産業活動指数(2019年6月分)

経済産業省 2019年6月の全産業活動指数は前月比低下、内訳3活動もすべてが低下。第2四半期は前期比上昇も、モノ取引関連事業のすう勢は依然復調せず、全体の基調には「足踏みがみられる」を継続。 2019年6月は前月比低下も活動量は高水準域を維持、すう勢も上昇傾向を継続 2019年6月の全産業活動指数は、前月比マイナス0.8%と4~5月の大型連休効果の反発もあり、3か月ぶりの低下となりました。指数値は106.0と、今基準内のリーマンショック後としては最高値となる活動量にまで復帰した5月と比べれば下落となりましたが、それでも106台の高い水準域を維持しています。 第2四半期は、前期比0.5%と2期ぶりに上昇、指数値は106.4となりました。第1四半期の低落分を取り戻し、四半期ベースでは今基準内のリーマンショック後としては最高値だった2018年第4四半期と同等となる活動量に戻しました。 傾向値(後方3か月移動平均値)の推移をみると、今年1月に高い活動域を維持しつつも低下方向に転じ、以降、低下方向への動きが続いていましたが、年度明けとなる4月から再度上昇傾向に変化しています。低落期からの復活度という点においても、同等の位置に復帰したことがみてとれます。 3活動とも前月比低下、鉱工業生産の低下インパクトが突出 6月の結果を産業別にみると、鉱工業生産は前月比マイナス3.4%、サービス産業活動は前月比マイナス0.1%、建設業活動は前月比マイナス1.0%と、いずれも3か月ぶりの低下でした。ここ1年ほどは、期末月には3活動すべてが低下ということが多かったのですが、今回も同様の傾向がみられます。 6月の全産業活動の低下に、最も大きく寄与したのは鉱工業生産で、その低下インパクトは全体のマイナス0.8%のうちマイナス0.68%と、他の2活動と比べ突出しています。 第2四半期は、3活動すべてが前期比上昇、単月の動きと相反する動きをみせています。サービス産業活動は、四半期ベースの今基準内最高値を記録したほか、建設業活動も比較的高い水準域を維持しています。 持ち直しの動きにある全産業活動には、2019年6月においても足踏みがみられる 2019年6月は、ここ2か月の反発的動きもあり、内訳3活動すべてが前月比低下でした。なかでも鉱工業生産の低下インパクトが突出したものでした。ただ、四半期ベースでみれば、第2四半期は3活動とも前期比上昇で、サービス産業活動や建設業活動は高い活動水準域にあります。 各指数の基調判断は、鉱工業生産は「一進一退」、サービス産業活動は「持ち直しの動きにあるが、一部に弱さがみられる」と、双方とも判断を据え置いています。建設業活動も「持ち直しの動き」を維持しているものとみられます。 全産業活動全体では、6月は3か月ぶりの前月比低下でした。ただ、指数値は高い水準域を維持しており、3か月移動平均で測る「すう勢」も上昇方向にあり、第2四半期も前期比上昇し第1四半期の低落分を取り戻しています。他方、国内製造物を中心としたモノ(有形財)取引関連の低調な動きは続いており、未だ復調には至らない状況にあります。 これらを総合的に判断し、2019年6月時点の全産業活動は、持ち直しの動きの範ちゅうにありつつも、「足踏みがみられる」に据え置くこととします。 その他、結果の概要については、下記をご確認ください。 全産業活動指数 結果概要 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/zenkatu/html/b2010_201906j.html 経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 電話: 03-3501-1511(代表)(内線2854)、03-3501-1644(直通) FAX : 03-3501-7775 E-MAIL : qqcebc@meti.go.jp 出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/kako/20190822_1.html)

2019/08/23 11:07 KENKEY

-

リコールの届出について(いすゞ ギガ 他)

国土交通省 いすゞ自動車株式会社から、令和元年8月22日国土交通大臣に対して、下記のとおりリコールの届出がありましたので、お知らせします。 添付資料 リコール届出一覧表(PDF形式:68KB) 改善箇所説明図(PDF形式:141KB) 出典:国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003451.html)

2019/08/22 15:25 KENKEY

-

飛島が山岳トンネル工事をIoT化!まずは入退坑管理と接近警告システムを開発

山岳トンネル工事では安全管理上、坑内に今、だれが入っているのかを把握することが重要です。 その方法としてよくあるのが、坑口のボードです。トンネルに出入りするとき、自分の名前が書かれた札を裏返したり、スライドさせたりして、「入坑/出坑」を表示させます。 一般的なボードによる入坑管理システム(以下の写真、資料:飛島建設) ところが、飛島建設が施工中の北海道新幹線ニセコトンネルの現場では、新たに開発された入坑管理システムを導入し、便利に活用しています。 坑口のボードを見に行かなくても、 ナ、ナ、ナ、ナント、 現場事務所で入坑者 をリアルタイムに確認できるのです。しかも、それぞれの入坑者が坑口近くにいるのか、坑口から100m以上離れたところにいるのかということまで、わかります。(飛島建設のプレスリリースはこちら) 現場事務所でも現在の入坑者がリアルタイムにわかる新型入坑管理システム それぞれの入坑者が坑口付近にいるのか、100m以上離れた場所にいるのかまで、色分け表示できる 従来のアナログ的な入坑管理では不可能だった高度な安全管理が行える秘密は、トンネルに出入りする職員や作業員全員が、それぞれ固有の識別情報を発信する「BLE(Bluetooth Low Energy)ビーコン」を持っているからです。 トンネルの坑口などには、ビーコンの電波を検知するセンサー(IoTゲートウェイ)が設置されており、付近を通った人の情報を自動的にサーバーに送ることで、現在の入坑者の名前をリアルタイムに把握できるのです。 ビーコンを忘れずに持ち運べるように、飛島建設ではビーコン収納ポケット付きの反射チョッキも製作しました。 坑口などにはビーコンの電波をキャッチし、サーバーに送るセンサー(IoTゲートウェイ)が設置されている さらに、このビーコンは別のところでも安全管理の役に立っています。 トンネル坑内で稼働する重機にも、ビーコンの電波を検知するセンサーが取り付けられているため、作業員などが重機に接近し、設定した距離以下になると運転席に備えたモニター画面を通じて オペレーターに警告 してくれるのです。 オペレーターへの警告画面。接近した人の名前までわかるようになっている 建設機械接近警告システムのイメージ 重機に取り付けられたセンサー。電波の死角がなくなるように4カ所に付けられている

2019/08/22 10:48 株式会社イエイリ・ラボ

-

エムティシーと川田テクノが提携!伝統の国産ベンダーが道路分野のCIMを革新

エムティシー(本社:東京都豊島区)と言えば、1984年に設立され、道路や鉄道に関する線形計画や平面図、断面図の作成を行う様々なソフト開発・販売を長年、手がけてきた企業として知られています。 一方、川田テクノシステム(本社:東京都北区)と言えば、1970年に設立され、土木用CADソフト「V-nas」や3次元版の「V-nasClair」などの開発・販売を続け、日本の土木業界には欠かせない存在です。 この伝統ある国産CADベンダー2社が、このほどコラボレーションすることになりました。 ナ、ナ、ナ、ナント、 道路分野のCIM 推進のために、今後、包括的な事業協力を行っていくことになったのです。(エムティシーのプレスリリースはこちら) その目的は、道路設計分野で高いシェアを誇るエムティシーと、国産3次元CADを展開する川田テクノシステムが、それぞれ持つコア技術を融合させ、3次元道路設計システムを共創することにあります。 その第一弾として、エムティシーは「交差点設計システムfor V-nasClair」という製品を開発します。このソフトは川田テクノシステムの「V-nasClair ROAD_Kit」上で動作するもので、これまでにない操作性や効率性、機能性を実現します。 「V-nasClair」上で道路交差点のCIMモデルを効率よく作成する「交差点設計 for V-nasClair」の概念図(以下の資料:エムティシー、川田テクノシステム) これまでのCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)モデル作成は、2次元の平面図や断面図をもとに3次元データを作成するのが一般的でした。 その理由は、道路構造物はクロソイド曲線や曲線部の「カント」と呼ばれる横断勾配が連続的に変化するなど、平面線形や縦断・横断勾配の変化が複雑なため、まずは2次元で形を決めてから3次元化するというプロセスが必要だったからです。 このプロセスを、両社のコラボレーションにより、設計段階から一気に3次元データを自動作成し、施工段階にも生かせるように革新しようというわけです。 両社は今後、 インターチェンジやトンネル の設計を効率化する新製品を順次、投入していく予定です。 インターチェンジやジャンクション、山岳トンネルなどに対応した新製品も投入する計画だ 国土交通省が推進するi-Constructionも、2019年度で4年目に入り、「貫徹の年」と位置づけられています。道路や橋梁、トンネルなどあらゆる土木構造物の設計・施工の3次元化は、もはや後戻りしない状況です。 伝統ある国産ベンダーがコラボすることで、日本の道路構造令などに即したCIMモデル作成が簡単に行えるようになると、i-Constructionの一般化、大衆化が促進されそうですね。

2019/08/21 10:55 株式会社イエイリ・ラボ

-

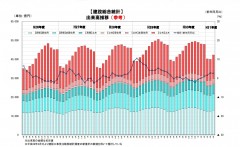

建設総合統計(令和元年6月分)について

令 和 元 年 8 月 2 0 日 国土交通省総合政策局情報政策課 建 設 経 済 統 計 調 査 室 建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。 建築着工統計調査及び建設工事受注動態統計調査から得られる工事費額を、着工ベースの金額として捉え、これらを工事の進捗に合わせた月次の出来高に展開し、月毎の建設工事出来高として推計しています。 建設総合統計の令和元年6月分を、別添資料にてお知らせします。 建設総合統計(令和元年6月分) 6 月の出来高総計は、4 兆2,311 億円であり、前年同月比 2.6%増 うち民間総計は、2 兆6,727 億円であり、同 1.1%増 うち公共総計は、1 兆5,584 億円であり、同 5.3%増 1.出来高総計 6 月の出来高総計は、 4 兆2,311 億円 ( 前年同月比2.6 %増) 2.民間 民間の出来高総計 2 兆6,727 億円( 前年同月比1.1 %増) うち建築 2 兆1,660 億円(同1.3 %増) うち居住用 1 兆3,075 億円(同1.0 %増) うち非居住用 8,585億円(同1.7 %増) うち土木 5,067億円(同0.3 %増) 3.公共 公共の出来高総計 1 兆5,584億円( 前年同月比5.3 %増) うち建築 3,163億円(同7.0 %増) うち居住用 407億円(同0.4 %減) うち非居住用 2,756億円(同8.2%増) うち土木 1 兆2,421億円(同4.9%増) 4.地域別出来高 地域別出来高は、以下のとおり 北海道 2,347億円( 前年同月比18.9%増) 東北 4,191億円(同5.0%減) 関東 1 兆5,611億円(同1.6%増) 北陸 2,261億円(同3.2%増) 中部 4,823億円(同5.3%増) 近畿 5,302億円(同3.3%増) 中国 2,197億円(同7.8%増) 四国 1,098億円(同0.6%増) 九州・沖縄 4,480億円(同0.7%増 ) 注)四捨五入により億円単位の値としているため、合計と必ずしも一致しない。 【別添資料】 ・概要 ・時系列(月次) ・地域別(月次) 問い合わせ先:国土交通省総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室 課長補佐 荒木 (内線28-611) 統計解析係長 笹内 (内線28-612) 代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8343 FAX 03-5253-1566 出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000851.html)

2019/08/20 16:15 KENKEY

-

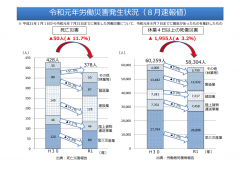

令和元年における労働災害発生状況について(8月速報値)

令和元年8月 20 日 厚生労働省 労働基準局安全衛生部安全課 1 概況 死亡者数 378 人 (前年同期比 ▲50 人、11.7%減少) 休業4日以上の死傷者数 58,304 人 ( 同 ▲1,955 人、3.2%減少) 2 死亡災害の発生状況 (1)業種別発生状況 製造業 67 人 (前年同期比 ▲13 人、16.3%減少) 建設業 128 人 ( 同 ▲21 人、14.1%減少) 林業 24 人 ( 同 +8人、50.0%増加) 陸上貨物運送事業 44 人 ( 同 ▲2人、4.3%減少) 第三次産業 89 人 ( 同 ▲31 人、25.8%減少) (2)事故の型別発生状況 墜落・転落 111 人 (前年同期比 ▲12 人、9.8%減少) 交通事故(道路) 71 人 ( 同 ▲6人、7.8%減少) はさまれ・巻き込まれ 56 人 ( 同 ▲4人、6.7%減少) ※以下、「激突され」、「崩壊・倒壊」、「飛来・落下」の順 3 休業4日以上の死傷災害の発生状況 (1)業種別発生状況 製造業 12,932 人 (前年同期比 ▲550 人、4.1%減少) 建設業 7,217 人 ( 同 ▲64 人、0.9%減少) 陸上貨物運送事業 7,458 人 ( 同 ▲244 人、3.2%減少) 第三次産業 26,898 人 ( 同 ▲896 人、3.2%減少) (2)事故の型別発生状況 転倒 14,172 人 (前年同期比 ▲2,073 人、12.8%減少) 墜落・転落 10,095 人 ( 同 ▲69 人、0.7%減少) 動作の反動・無理な動作 7,650 人 ( 同 +386 人、5.3%増加) ※以下、「はさまれ・巻き込まれ」、「切れ・こすれ」、「交通事故(道路)」の順 ※ 平成 31 年1月1日から令和元年7月 31 日までに発生した労働災害について、令和元年8 月7日までに報告があったものを集計したもの 問い合わせ先:労働基準局安全衛生部安全課業務係(内線:5482) 出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html)

2019/08/20 15:36 KENKEY

-

ドローンで風速・風向も計測!ストラトブルーが風力タービンの点検事業を開始

風力発電所は高所での点検作業が多いため、ドローン(無人機)による点検に注目が集まっていますが、調査自体は比較的簡単なため参入しやすく、価格競争に陥りがちです。 そこで、このほどドローンによる風力タービンの点検サービスに乗り出したストラトブルーテクノロジー(本社:福島県南相馬市)は、画期的な技術で差別化を図ることにしました。 風力タービンを点検するドローン(以下の写真、資料:ストラトブルーテクノロジー) ナ、ナ、ナ、ナント、 ドローンで風速・風向 を計測する技術なのです。(ストラトブルーテクノロジーのプレスリリースはこちら) ドローンで計測した風速と風速計のデータ比較。ほぼ相関は取れている ドローンで計測した風向と風向計とのデータ比較。こちらもよく相関が取れている 風速や風向の計測には、人工衛星からの電波を使って自動飛行を行うためのGNSS(全地球測位衛星システム)を使っています。 GNSSを使って、ドローンを特定の位置や高度に“固定”したホバリングを行わせると、風に流されるのを打ち消すように機体の位置を制御します。 このときの機体制御のデータなどをもとに、風速や風向を逆算して求めるという仕組みです。 上記のデータ比較は、DJIの「PHANTOM 4 PRO」型ドローンを使って行ったものですが、風速・風向計のデータとよく相関が取れていることがわかります。 そして同社では、この技術について 特許も取得 しています。(特許6371895号) このほか、同社では風力発電のタワーやタービンを点検するためのカメラも充実させており、1億画素の超高精細さを誇る「PhaseOne IXM100」型カメラや、ISO100万を誇る超高感度ズームと赤外線撮影ができるD-eyes製の「WCAM001」型カメラのほか、空中動画測量用デュアルカム「SCAM00X-RS」、ドローン用赤外線カメラ「DJI XT2」など、も用意しています。 1億画素の超高精細さを誇る「PhaseOne IXM100」型カメラ ISO100万を誇る超高感度ズームと赤外線撮影ができるD-eyes製の「WCAM001」型カメラ 赤外線カメラによる異常の発見例 環境エネルギー政策研究所の調べによると、太陽光発電と風力発電を合わせた発電量の占める割合は、2018年度に7.2%となり、水力発電の7.8%に迫る勢いになっています。 そして、今後は大規模な洋上風力発電所も、ますます増えてきそうです。ドローンによる点検ニーズは、これからも増える一方に違いありません。

2019/08/20 10:42 株式会社イエイリ・ラボ

-

「攻めのGIS」でまちづくり計画!東北大と日本工営が防災ツールを開発

津波や地震などの災害に強いまちづくりを行うとき、「最適なプラン」は何なのかを答えられる人は皆無でしょう。 例えば、津波対策のとき、数万~数十万もの人が暮らしているまちで、どこにどんな高さの堤防を作れば、最も効果的なのかという問題を解決するためには、数多くの計画とシミュレーションを行って比較検討する必要があるからです。 こうした検討を行うためには、膨大な作業と時間が必要なので、現実的には2~3案の中からベターなものを選ぶくらいでした。 そこで東北大学災害科学国際研究所と日本工営中央研究所は、災害に強い地域や都市の計画づくりを支援するデザインツール「X-GIS(eXtended GIS)」を開発中です。 GIS(地理空間情報システム)に地形や地下構造、構造物などの防災に関する様々な情報を入れておき、 ナ、ナ、ナ、ナント、 数値シミュレーション システムと融合させることにより、地震動や津波による被害予測を行えるのです。(東北大学のプレスリリースはこちら X-GISで地震リスクを評価した例(以下の資料:東北大学災害科学国際研究所、日本工営中央研究所) このシステムを使うと「地域や都市内で地震時のリスクが最も高い部分はどこか」「防波堤の建設で、どの程度、被害が軽減できるのか」「被災したときよりも、災害に強くするためにどんな街並みにすればよいか」といったシミュレーションが、簡単にできるようになります。 そして、シミュレーション結果は、GIS上でわかりやすく可視化して表示されます。 単に、入力した情報を検索したり、見える化したりするだけのGISとは異なり、シミュレーションによって新しい情報を作り出す「攻めのGIS」といった感じでしょうか。 X-GISで津波リスクを評価した例 具体的には、GISから各種シミュレーションソフトに必要な入力データを自動作成し、数値解析を行います。そして得られた結果を、GIS上に読み込んで表示する、という流れです。 言い換えれば、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)のソフトで作成したBIM/CIMモデルの「属性情報」を利用して、様々なシミュレーションソフトで解析を行いながら、 設計の最適化 を行うのと同じ流れと言ってもよいでしょう。 ただし、まちレベルになると、人や建物の数は数万~数百万にも上り、地形や地盤などの情報も膨大なものになるので、GISベースのシステムで情報を一元化するわけですね。 東北大学と日本工営は現在、一部地域を対象に、地震動と津波の数値シミュレーションに必要な入力データの作成やシミュレーションの実行、結果の表示が行えるプロトタイプを構築しました。 今後は避難シミュレーション機能の実装を進めるほか、様々な災害のリスク評価や情報分析を統一された環境が行えるようにすることを目指しています。

2019/08/19 10:14 株式会社イエイリ・ラボ

- 103

- 116

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社