「AI」のタグ一覧 (52件中1~20件を表示)

-

日立建機 AI解析技術でさらなる鉱山運営の最適化をめざし、カナダのリズミックに出資

AI解析技術を活用した鉱山向けソリューションの展開イメージ 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)はこのたび、カナダのRithmik Solutions Ltd.(CEO:ロス・バリチーヴィ氏/以下、リズミック)に300万米ドル(約4億2,600万円)を出資しました。本出資により、リズミックのAI解析技術を日立建機の鉱山向けソリューションに活用し、鉱山現場の生産性向上と環境負荷低減に貢献するソリューションの提供をめざします。 鉱山会社のお客さまは、安全性の向上、エネルギーマネジメントを含むライフサイクルコストの低減、環境負荷の低減を図りながら、資源採掘の生産性を最大化させるために複雑なオペレーションをしています。日立建機は2025年4月より「LANDCROS Connect Insight(ランドクロス コネクト インサイト)」の提供を開始し、ほぼリアルタイムの稼働データ解析を通じて、鉱山運営の効率化を支援しています。 リズミックは、AIを活用した鉱山機械のアセットヘルス管理と稼働データ分析に強みを持っています。2024年8月~2025年7月に鉱山現場で行った実証試験では、ダンプトラック40台と超大型油圧ショベル6台の稼働データを分析し、設計に基づく基準値とリアルタイムの稼働データを比較し、異常検知や予防措置の精度を定量的に評価しました。その結果、機械の異常兆候の早期検知、予防措置が可能となり、ダウンタイムや燃料消費の抑制により、生産性向上と環境負荷の低減に寄与することが確認できました。 今後、リズミックのAI解析技術と「LANDCROS Connect Insight」の連携に向けた検討を開始し、稼働データのさらに高度な分析をめざします。従来の設計値に基づく分析に代わり、AIが機械の稼働状況を学習し、機械ごとに最適な基準値を自動で設定します。これにより、従来以上に高精度なアセットヘルスと運用の管理が可能になります。 日立建機がリズミックに出資した資金は、継続的な技術開発やお客さまのサポート力の強化、マーケティング活動などに活用される予定です。日立建機グループは今後も、鉱山運営の最適化と持続可能性の向上に向けた取り組みをさらに推進していきます。■リズミック CEO ロス・バリチーヴィ氏 コメント イノベーション、オペレーショナル・エクセレンス、協働への思いについて、私たちと同じ価値観を持っている日立建機と協業できることを光栄に思います。日立建機のグローバルなプレゼンスと、リズミックのマイニングでの分析における高度な専門性を融合させることで、世界中のお客さまにこれまでにない性能、信頼性、そして持続可能性を提供していきます。このパートナーシップは、スマートマイニングの進歩に向けた重要な一歩となります。■日立建機 執行役常務 マイニングビジネスユニット長 福西 栄治 コメント 今回の出資は、日立建機がめざしている、さまざまなパートナーとオープンなデジタルプラットフォームを構築していくための重要な一歩です。リズミックのAIを活用した高度なデータ解析技術と日立建機の知見を組み合わせることで、より柔軟なソリューションをお客さまへ届け、鉱山現場の生産性向上と環境負荷低減に貢献します。■リズミック概要 ■関連情報・2025年12月1日 リズミック ニュースリリース Hitachi Construction Machinery Invests in Rithmik Solutions to Accelerate Open, AI-Driven Mining Innovation・2024年9月2日 日立建機ニュースリリース 鉱山操業の効率を高めるソリューション「LANDCROS Connect Insight」を提供開始■商標注記・LANDCROSは、日立建機株式会社の登録商標です。

2025/12/02 10:06 日立建機株式会社

-

三菱ふそう Japan Mobility Show 2025に出展

三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、2025年10月30日(木)から11月9日(日)にかけて東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「Japan Mobility Show 2025(以下、JMS 2025)」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)に出展します。MFTBCは「FUTURE TOGETHER:新しい時代を駆け抜けろ, ふそうと共に」をJMS 2025のブーステーマに掲げ、新たな時代が商用車業界に到来する中、MFTBCが描く輸送の未来像を提示します。当社が輸送の未来像に向けてお客様と共に歩みを進めるために、物流課題を解決するための先進技術を活用したソリューションを初公開し、MFTBCが描く商用車両や物流の効率化を実現する輸送の未来を、実車及びパネル展示を通じて提示します。 JMS 2025のMFTBCブースコンセプトイメージ「FUTURE TOGETHER」 【eCanter&ソリューションエリア】次世代型物流ソリューションのコンセプト「COBODI(コボディ)」を搭載した電気小型トラック「eCanter」(コンセプト、初公開)物流課題に向けたソリューションとして、革新的なスマートボディとデジタルソリューションを融合した新たなコンセプト「COBODI(Connected Load Body):コボディ」を、JMS 2025で初公開します。JMS展示ブースでは、2017年に日本初の量産型電気小型トラックとしてMFTBCが発売し、2023年に車両ラインアップの拡大によって多様な輸送ニーズに対応した第三世代の「eCanter」に「コボディ」を搭載した特別仕様モデルを展示します。荷下ろし作業を行うドライバーを主体にデザインしたスマートな荷台設計と、AI(人工知能)を駆使して最適な配送ルートを自動で計画する配送計画システム「ワイズ・システムズ」との連携により、次世代の物流ソリューションを提案します。「コボディ」は、ドライバーの負担軽減や、荷下ろしにかかる作業時間の短縮、配送効率の向上、そして事業者による車両管理の生産性向上を目指すコンセプトです。会場では、「COBODI」の仕組みを再現するデモンストレーションも実施し、MFTBCが描く次世代の物流ソリューションを実現するプラットフォームとしての将来性を提示します。 COBODIを搭載した「eCanter」 【FUSO先進コンセプトカー体験エリア】(ワールドプレミア)JMS 2025でワールドプレミアを実施します。後日公開予定です。【FUSOサービス&ソリューションエリア】物流の効率化やEVトラックへのスムーズな移行へのサポートに向けた各種デジタルソリューションを展示し、これらのソリューションが物流配送をどのように支えているかについて、展示を通じて学ぶことができます。【Future Togetherコーナー】JMS 2025の当社ブースでは、来場者の皆様とのインタラクティブなコミュニケーションを通じた展示を実施します。「FUSO Togetherコーナー」では、当社の車両やサービスを楽しく、わかりやすく紹介するインタラクティブな展示を通じて、物流課題に対する各種ソリューションについて学ぶことができます。【MFTBCブースでサステナブルな未来を体験】当社ブースでは、来場者の皆様に楽しみながら未来への取り組みを体感いただける魅力的なコンテンツを、多数ご用意しています。■ スタンプラリーでFUSOグッズをプレゼント会場内の各ブースを巡ってスタンプを集めると、FUSOオリジナルグッズをプレゼントします。お子様から大人まで楽しめる企画です。■ リサイクルプラスチックでキーホルダーづくり体験ブース内では、リサイクル素材を活用したキーホルダーを制作するワークショップを開催します。来場者の皆様と共に作業を行うことで、FUSOが目指すサステナブルな未来へのビジョンを共有・体験いただけます。■ AIチャットボットと共に未来のモビリティを学ぶFUSOに関する情報や、カーボンニュートラルを実現する次世代車両について、AIチャットボットと一緒に学べる体験型コンテンツも登場します。気になることをその場で質問しながら、未来のモビリティを楽しく理解できます。FUSOブーステーマのコンセプトイメージ「FUTURE TOGETHER」では、「Echo(共鳴)」をモチーフとし、当社が描く輸送の未来コンセプトが来場者の皆様の心に広がり響き渡ることを願う想いを、視覚的に表現しています▽MFTBCのJMS特設サイトはこちら:https://www.mitsubishi-fuso.com/ja/japan-mobility-show-2025▽MFTBC 公式SNSアカウントでも、JMS2025の様子を随時お知らせします:https://x.com/FusoOfficialhttps://www.facebook.com/FusoOfficialhttps://www.instagram.com/fusoofficial/?_fsi=WuKxs4kChttps://www.linkedin.com/company/mitsubishi-fuso-truck-and-bus-corporation/■Japan Mobility Show 2025開催概要名称:Japan Mobility Show 2025主催: 一般社団法人 日本自動車工業会開催期間:2025年10月30日(木)~11月9日(日)会場:東京ビッグサイト当社ブースNo.: EC02URL:https://www.japan-mobility-show.com/

2025/09/30 13:18 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

コマツ -次世代鉱山機械向けSDV・自動化車両プラットフォームを開発- Applied Intuition社との協業を開始

コマツ(社長:今吉琢也)は、Applied Intuition, Inc.(米国カリフォルニア州、共同創設者兼CEO:Qasar Younis以下、「Applied Intuition社」)と、このほど次世代鉱山機械の基幹技術となるソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)(※)アーキテクチャと自動化車両プラットフォームの開発に関する協業を開始しました。 【次世代鉱山機械のイメージ】 コマツは、鉱山現場での過酷な作業環境と労働力不足の課題に対し、ソリューションパートナーとして完全自律化を含めた技術革新を通じて、持続可能な未来の鉱山現場の実現に向けた取り組みを加速させています。 今回の協業では、Applied Intuition社が保有する先進的なAI・シミュレーション技術と、コマツが培ってきた自動運転技術を組み合わせ、思考・学習・進化する鉱山機械の開発を推進します。この次世代鉱山機械は、SDVアーキテクチャ、AIと機械学習を活用した自動化車両プラットフォームの搭載により、鉱山現場の生産性を飛躍的に向上させるほか、機械のダウンタイム削減、高精度かつ効率的なオペレーションなど、より高度な顧客価値を提供することが可能となります。 共同開発する自動化車両プラットフォームの主要な機能は、以下の3点です:• SDVアーキテクチャ車両の機能をソフトウェアで定義する新しい車体設計を採用し、それに合わせて構築したサイバーセキュリティやデータ管理技術を搭載。これらの機能により、鉱山機械のライフサイクルを通じてタイムリーに機能のアップデートが可能となります。• 拡張可能な自動化機能自動化車両プラットフォームを搭載した機種間のシステム連携を実現し、複雑な鉱山オペレーション環境における車両管理効率を大きく向上します。さらに、自動化のレベルはオペレーターによる操作アシストから完全な自動化まで対応し、拡張性を持たせることで、変化する現場のニーズへの対応も可能となります。• AIと機械学習鉱山現場の特性や状況の変化を継続的に学習するため、個別現場環境に応じた最適な制御や機能改善を行うことが可能となります。 コマツは、今回のApplied Intuition社との協業をマイニング分野における新たな顧客価値の創造に向けた重要な成長投資の機会と位置付けています。この次世代鉱山機械の共同開発を通じて、安全で生産性の高いクリーンな現場を実現するソリューションパートナーとしての歩みをさらに加速させていきます。(※)SDV:ソフトウェア・ディファインド・ビークル。ソフトウェアによって車両の機能や性能を定義する新しい車体アーキテクチャ。ソフトウェアのアップデートにより、車両の機能や性能を継続的に進化させることが可能。

2025/09/10 11:47 株式会社小松製作所

-

三菱ふそう ニコンとトラック・バス向けの車載カメラシステムを共創して開発~「CES2025」のニコン出展ブースで初公開~

トラック・バス向けの車載カメラシステムをニコンと共創して開発望遠レンズと広角レンズを一体化した革新的な車載カメラシステムを両社の共創により開発大型車両の死角になりやすい車両周囲と遠方の物体を同時にカメラで認識し、AIで瞬時かつ的確に検知することで、視認性の向上やドライバーの疲労軽減に貢献三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下MFTBC)は、株式会社ニコン(本社:東京都品川区、代表取締役 兼 社長執行役員 COO:德成旨亮、以下、ニコン)とトラック及びバス向けの車載カメラシステムを両社の共創により開発しました。本車載カメラシステムは2025年1月7日(米国現地時間)より米ラスベガスで開催されるテクノロジー見本市「CES2025」にて、ニコンの出展ブースにて初公開されます。MFTBCとニコンは、トラックやバスなどの大型車両で死角になりやすい車両周囲や従来のセンサーで検知しにくい遠方の情報を検知するソリューションとして、物体検知に最適な車載カメラシステムを共創して開発しました。両社が共創して開発したカメラシステムは、望遠レンズと広角レンズを一体化し、AIによる画像認識の技術を活用することで、車両周辺や遠方にある対象物の検知精度を大幅に向上させることが期待されます。特に車体が大きな大型トラックの場合、ドライバーが目視できる範囲は限定的となるため、車両左側や車両前方直下などの死角になりやすい位置にいる歩行者やバイクなどの対象物の検知は、トラックの安全において重要です。トラックやバスではこのような車両周囲の検知において、車載カメラやミリ波レーダー、LiDARなどから得られる情報によって周囲の状況を判断し、安全を確保しています。両社の共創により開発した車載カメラシステムは、車両周辺および遠方の全周囲360度を途切れなく見ることが可能なため、トラックやバスの死角になりやすい周囲の情報を瞬時かつ的確に検知できることが特徴です。望遠レンズと広角レンズを一体化したレンズを車両周辺に効率的に配置することで、車両の前後左右の全方位を360度確認することが出来ます。また、このカメラシステムでは、車両周辺の物体を広角レンズと望遠レンズで認識する際、同じ軸のレンズで捉えることができ、映像のずれがなくスムーズに被写体を捉えることが可能なため、AIで瞬時に道路標識や車両周囲の歩行者などの対象物を認識する際の精度向上に貢献します。車載カメラによって車両周囲の対象物を素早くかつ正確に確認することで、安全運転の確保におけるドライバーの精神的疲労の軽減が期待されます。また、カメラの視認性向上によって、車線維持機能などの運転自動化機能の性能向上にもつながり、特に長時間の運転を伴う大型トラックのドライバーの疲労軽減にも貢献します。MFTBCとニコンは、未来のトラックやバスに新たな価値を創出することを目指し、2020年から共創活動を行ってきました。MFTBCは先進技術の開発を用いたトラック・バスのさらなる安全強化を目指し、今後も様々な取り組みを続けてまいります。 ニコンと共創したカメラ ■車載カメラシステムの主な特長1.望遠レンズと広角レンズの一体化を実現望遠レンズと広角レンズの一体化を実現し、遠方と周辺を同時に撮影することが可能。遠方と周辺の光軸が同一のために視差が生じないことから、AIが車両周囲の情報を画像認識する際に、遠方で認識した標識や他車をトラッキングしても、対象を見失ったり二重に認識したりする問題を減らすことができます。2.車体への効果的な配置により、コストや故障率を低減望遠レンズと広角レンズを一体化したカメラシステムを効果的に車体に配置することにより、車両に設置するカメラ台数を抑えることができ、従来の課題であったシステムコストや故障率などの低減が期待できます。

2024/12/19 13:08 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日立建機 鉱山現場の環境負荷低減をめざして豪エンバイロスイート社に出資

環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視、ソリューションを提案し、鉱山運営全体の最適化に貢献 鉱山現場の環境状態を遠隔監視(エンバイロスイート社提供) 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視し、ソリューションを提案するオーストラリアのEnvirosuite Ltd(CEO:ジェイソン・クーパー氏/以下、エンバイロスイート社)に1,000万豪ドル(約9億5,000万円)を出資し、同社の約12%の株式を取得し主要株主になります。出資は2回に分けて行い、9月の1回目の投資で同社株式の約11%を取得し、その後の投資と合わせ約12%分を取得します。この協業により、日立建機はエンバイロスイート社の技術と日立建機の鉱山業界での経験、日立建機の100%子会社であるウェンコ社の鉱山運行管理システムやソリューションを活用し、環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視し鉱山現場の安全と生産性を維持しながら環境負荷低減につながる最適なソリューションを提案し、鉱山運営全体の最適化に貢献します。 鉱山現場は24時間365日稼働しており、作業者の安全・健康を保つ現場環境づくりおよび地域社会に対する環境負荷の低減は鉱山会社にとって持続可能な資源採掘のために不可欠です。 エンバイロスイート社は総合的に環境管理ソリューションを有し、世界中で事業を展開している企業です。鉱山・一般産業・航空・産業廃棄物処理業のお客さまが操業上の環境に対する影響を管理してリスクを軽減することを支援します。具体的には、操業データ、科学的手法、気象条件に基づき、大気品質・粉じん・騒音・臭気・振動・水質の状態をリアルタイムで遠隔監視します。そして、お客さまが安全と生産性の向上をめざしながら、地域社会や利害関係者と良好な関係性を維持することをサポートします。例えば、AIを活用して騒音データを詳細に分析し、騒音の要因を解明してお客さまにソリューションを提案します。 日立建機は、鉱山機械が使われる採掘工程だけでなく、グループ会社のリソースを活用して選鉱工程まで事業領域を拡大しており、鉱山現場における多様なタッチポイントを有している点が強みです。中でもカナダにあるウェンコ社は、世界各地の露天掘り鉱山を中心に約150の現場に導入実績がある世界有数の鉱山運行管理システムの開発・販売・保守を手掛けています。日立建機とウェンコ社は、2020年に鉱山機械を24時間リアルタイムで遠隔監視するサービスソリューション「ConSite Mine(コンサイト・マイン)」を共同開発するなど、鉱山現場の生産性・安全性の向上、ライフサイクルコストの低減につながるソリューションを強化してきました。また2021年にはウェンコ社の鉱山の安全性向上に寄与するソリューションを強化するため、脳波とAIテクノロジーを活用した疲労検知技術を持つスマートキャップ社を買収しました。 今後、日立建機がエンバイロスイート社に出資した資金は、鉱山業界向けの環境管理ソリューションの拡充と拡販に投資されます。日立建機は自社の製品にエンバイロスイート社のソリューションを組み込むことで、鉱山現場の安全と生産性を維持しながら環境負荷低減につながる最適なソリューションを強化する予定です。 なお、日立建機グループは、鉱山機械見本市「MINExpo INTERNATIONAL 2024」(2024年9月24日~26日、場所:米国ネバダ州ラスベガス)の当社ブース(No.8649)で、エンバイロスイート社や他のパートナーとのデジタルソリューションを展示する予定です。 日立建機グループは、さまざまなビジネスパートナーやスタートアップとのオープンイノベーションを強力に推進し、マイニングオペレーション全域において多様なタッチポイントで革新的ソリューションを提供してまいります。■エンバイロスイート社 CEO ジェイソン・クーパー氏のコメント 私たちは日立建機グループと共に、世界的にトップレベルの鉱山業界向けサービスに参入できることを嬉しく思います。私たちは、日立建機とその子会社とともに、世界の鉱山業界の操業管理と環境責任の新たな基準を構築していきたいと思います。1,000万豪ドル(約9億5,000万円)の投資と協業契約は、何か月にもわたる検証と議論の末に実現したものであり、当社の技術が業界最高水準であることを実証されたことを意味します。今回の協業により、エンバイロスイート社の環境管理技術と日立建機のソリューションを組み合わせ、鉱山現場全体の操業に最適なソリューションを提供することで、世界中の鉱山会社が生産性とESGの目標を達成できるように支援していきます。■日立建機 執行役常務 マイニングビジネスユニット長 福西 栄治のコメント このたび、エンバイロスイート社に出資する機会を得ることができ、大変嬉しく思います。同社の数十年にわたる経験と環境・社会的責任へのコミットメントは、鉱山会社の生産性の向上を支援しながら、環境負荷の軽減をサポートしています。これは日立建機のビジョンである「豊かな大地、豊かな街を未来へ安全で持続可能な社会の実現に貢献します」と一致します。今回の出資を通じて、エンバイロスイート社が有するソリューション、データサイエンティストによる分析力、サブスクリプションビジネスの知見・ノウハウを活用させていただき、日立建機 マイニング事業のソリューションの深化につなげてまいります。

2024/09/02 11:28 日立建機株式会社

-

日野と大林組、新丸山ダムにおける自動自律建機等と自動運転ダンプトラックのDX施工(※1)に向けた実証実験を実施

2024年2月27日 日野自動車株式会社(本社:東京都日野市、代表取締役社長 小木曽聡、以下 日野)は、株式会社大林組(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO 蓮輪賢治、以下 大林組)と、実際のダム建設現場である新丸山ダム(岐阜県加茂郡八百津町、御嵩町)において自動自律建機等と自動運転ダンプ(レベル4相当)※2のDX施工に向けた実証実験を2023年12月までの4カ月間実施しました。 日野は、物流業・建設業が直面する課題の解決や持続可能な社会実現のため、CASE※3技術の活用ならびにお客様・パートナーとの共創によるソリューションの更なる深化を推進しています。その一環として、大林組とは互いの知見を合わせ自動自律建機等および自動運転ダンプの実用化に向けて取り組んでおり、両社での建設現場における実証実験は、2020年11月に実施以来二度目となります。 本実証では自動自律建機、自動運転ダンプ、ならびに有人運転建機と有人運転ダンプを、大林組の開発する建機フリートマネジメントシステム※4下で管制し、掘削積込みから運搬、敷き均し、転圧までの盛土工事を、計画から品質管理まで全自動化した実現検証を行いました。※1 AI、ICT、IoT等のデジタル技術を取り入れて複合的に活用し、建設プロセス全体を最適化するもの※2 限定領域内の無人走行を想定した自動運転※3 C=Connected(コネクティッド・接続性)、A=Autonomous(自動運転)、S=Shared(シェアード・共有)、E=Electric(電動化)の頭文字からとった造語。新しい領域で技術革新、自動車業界を取り巻く変革の動き(トレンド)のこと※4 複数台の建設機械が連動して協調運転するよう制御するシステム■自動運転ダンプトラック 本実証で使用した自動運転ダンプは、ベース車両である大型トラック「日野プロフィア」に自動運転技術を搭載しており、日々刻々と変化する施工現場内の不整地において、前後進、自動ダンプアップ/ダウン等のオペレーションを実行します。車両の自己位置把握や走行安全機能はこれまでの実証実験から大幅なレベルアップを図るとともに、外部指示に基づく自動経路生成や他車両との相対位置把握、高精度な正着制御を新技術として搭載しております。本実証では安全を最優先し、想定外の事象に備えてシステム監視者が乗車しました。 自動運転ダンプトラック外観 荷積みエリア 荷下ろしエリア ■新丸山ダムにおける自動運転ダンプトラック紹介映像 本実証の結果を踏まえて実用化に向けた検討を進めるとともに、今後は自動運転トラック複数台が連携する無人化施工の実装を目指します。

2024/03/13 15:22 日野自動車株式会社

-

大型ホイールローダー向けにAI画像解析を用いた自動検知支援システムを開発

-安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場の実現を目指す- 2024年2月19日 コマツ(社長:小川啓之)は、このたび、大型ホイールローダー「WA900-8R」向けに、AI 画像解析を用い てバケットのツース脱落(※1)や、車両周辺の転石(※2)を自動検知する支援システムを開発しました。 お客さまの現場の生産性と安全性の向上に向け、2025年度中の一般販売開始を目指します。 【ツース脱落と転石の自動検知支援システムのイメージ】 お客さまの現場では、脱落したツースがクラッシャ(破砕機)に入ることによるクラッシャの故障や、ホイールロー ダーが砕石現場の鋭利な転石に乗り上げることでタイヤカット(損傷)が発生します。これらが起きるとクラッシャやタイヤの修理交換によるコストや現場の稼働停止による機会損失が生じてしまいます。また、脱落したツースを現場で探索する作業は大きな危険を伴います。 これらの課題を解決するため、コマツはこのたび大型ホイールローダー向けの自動検知支援システムを開発しました。この支援システムは、ツース脱落や車両近くの転石をAIによる画像解析を用いて自動検知することができます。ツース脱落の検知支援システムは、車体左右のフロントライト下部に設置したカメラユニットとAI画像解析を用いて、ツースの状況をリアルタイムでモニタリングします。システムが脱落を検知した場合、モニタ表示と警告音で、オペレーターにツースの脱落を通知します。また、転石検知支援システムは、車体左右のフロントライト上部に設置したカメラユニットとAI画像解析を用いて、前輪タイヤの前方と横方向をリアルタイムでモニタリングします。システムが所定サイズの転石を検知エリアで検知した場合、モニタ上表示と警告音で、オペレーターに転石の回避を促します。 このシステムの実証実験に協力いただいたお客さまからは、現場の課題解決につながるソリューションとして高く評価いただいております。今後、2025年度の量産開始を目指して、作業性能や安全性、利便性の更なる向上につとめます。 コマツは中期経営計画「DANTOTSU Value – Together, to “The Next” for sustainable growth」 に掲げている、ダントツバリュー(収益向上とESG課題解決の好循環を生み出す顧客価値の創造)を通じて、未来の現場に向けた次のステージに踏み出し、サステナブルな未来を次の世代へつないでいくため、新たな価値創造を目指していきます。※1 ツース脱落:掘削性能を向上させるためにバケット先端に取り付けられるツース(爪)が、積み込み作業時に衝撃による破損で脱落すること。※2 転石:採掘現場で発破直後や積込中に落下した岩石のこと。

2024/03/06 17:03 株式会社小松製作所

-

オリエンタル白石が圧気ケーソンのショベルを自動運転! 高圧室内をLiDARでデジタルツイン化

オリエンタル白石が施工したある現場では、現場の広さの割には“過剰”な数のタワークレーンが配置されていました。そして、現場事務所では、ずらりと並んだモニターの前で多くの人が仕事に集中していました。 現場の大きさの割には、多くのクレーンが立ち並んだ現場(特記以外の写真、資料:オリエンタル白石) 現場事務所にはモニターがぎっしりと並び、多くの人が作業に集中していた 彼らはいったい、何をしているのかというと、現場の地下に配置された30台もの油圧ショベルを、ナ、ナ、ナ、ナント、遠隔操作で掘削していたのです。 現場の地下に配置された30台のショベル。現場事務所からの遠隔操作で掘削していた クレーンが配置されたコンクリート躯体は、「ニューマチックケーソン」と呼ばれるものです。その底部の作業室は高圧の空気で満たされており、地下水が入ってこないようにしながら地盤を掘削します。掘削した土砂は、「マテリアルロック」という、圧気が漏れない二重ふた構造の部分を通って外部に排出し、ケーソン自体を少しずつ、地盤に沈めていきます。 ニューマチックケーソンのイメージ図。底部の空間に高圧の空気を満たし、地下水が入ってこないようにして掘削する 1960年代のニューマチックケーソン工事。高圧室内に人や建機が入って作業していた 1960年代までは、高圧室内に人や重機が入って掘削作業を行っていました。しかし、高圧室の気圧は現場によっては7~8気圧にも達することがあるため、“潜水病”とも呼ばれる減圧症を防ぐため、作業終了時には長時間をかけての減圧が必要でした。

2023/08/07 13:45 株式会社イエイリ・ラボ

-

2025 年日本国際博覧会に、コマツと青木あすなろ建設が共同で協賛

-未来の水中工事はこうなる- 2023 年 8 月 2 日コマツ青木あすなろ建設株式会社コマツ(社長:小川啓之)と青木あすなろ建設(社長:辻井 靖)は、2025年日本国際博覧会 (以下、大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」において、 超遠隔操作・無人化施工・水中電動などの最先端技術による「未来の水中工事」を世界に発信します。 コマツは、1971 年にラジコン操縦の水陸両用ブルドーザーを開発し、国内外で 36 台を販売してきました。青木あすなろ建設は、このうち現在も稼働中の5台全てを所有し、東日本大震災の災害復興を含む 1,200 件以上の水中工事の中で知見と施工技術を蓄積してきました。 昨今、気候変動により激甚化・頻発化する自然災害や切迫する巨大地震の防災・災害復旧に対応するため、危険な水際や浅水域で工事ニーズが高まっています。また、少子高齢化もあり熟練した工事の担い手が不足し、深刻な状況です。 これら社会課題を解決するため、両社は、水深 50m までを視野に、自動制御と ICT 機能により、熟練技術がなくとも操作可能な電動式の水中施工ロボットの実証に向け、共同で取り組んでいます。そして、両社はさらに、3次元の測量・設計・施工データと、気象データや施工履歴などのビッグデータを組み合わせ、AI 解析で最適化した工事計画に基づき、安全・快適なオフィスから水中施工ロボットを超遠隔操作するソリューションを実現した「未来の水中工事」を目指しています。 大阪・関西万博では、この「未来の水中工事」を紹介します。省人化、効率化、安全性の向上が図られた未来の水中工事は、従来の工事を一新し、誰もが活躍でき、より迅速な工事を実現すると確信しています。コマツと青木あすなろ建設は、最先端の技術により社会課題を解決し、Society 5.0 の実現と 2030 年の SDGs 達成に貢献する活動に取り組んでいきます。

2023/08/02 17:16 株式会社小松製作所

-

ドローンとAIで建機をデジタルツイン管理! 鹿島とAI insideが資機材管理の生産性を4倍に

工事現場に点在する建設機械や機械などの資機材が今、どこにあるのかを把握するのは、施工の安全管理や効率化の上で大変、重要な作業です。担当者は現場を巡回し、時には高所や狭い場所に入って、「どこに何が、何台あるのか」を調べ、レンタル品で余ったものがないか、点検期限切れのものがないかといった管理を行います。この膨大な手間ひまがかかる資機材管理を効率化しようと、鹿島建設とAI inside(本社:東京都渋谷区)は画期的なシステムを開発しました。現場に点在する建機などを、ナ、ナ、ナ、ナント、ドローンとAIによって発見し、その位置をデジタルツイン(デジタルの双子)で管理しようというのです。(鹿島のプレスリリースはこちら) ドローンで撮影した映像から、AIが建機などの資機材を検出したイメージ(資料:AI inside) 建機などの位置は、現場のデジタルツイン上に自動的に反映される(資料:鹿島)●建機などの位置は、現場のデジタルツイン上に自動的に反映される(資料:鹿島) このシステムは、AI insideのAI統合基盤「AnyData」に、ドローンで撮影した建機などの写真を使い、名称と形を学習させて開発しました。その結果。ドローンで現場を撮影した動画から、AIが資機材の名称や位置を自動的に検出できるようになりした。現在は、人の大きさ程度の資機材であればほぼ検出でき、検出可能な資機材は25種類に上っています。その資機材の位置を、ドローンの飛行記録から割り出して、現場のデジタルツイン上に表示します。建機の存在や位置を可視化することで、広い現場でも資機材の管理を効率的に行えます。 システムの概要とフロー(資料:鹿島) 活用していない資機材も判別わかるので、そのような資機材があれば返却するなど、無駄をなくすことにもつながります。また、個別の管理を行いたい資機材については、プラカードを使用した識別によって法定点検日等を管理することも可能です。 個別に管理したい資機材に張り付けられたプラカード(資料:鹿島) 鹿島はこのシステムを自社が施工する「大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事」(発注者:国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所)の現場で導入しました。その結果、資機材管理にかかっていた時間が、1回当たり2時間から30分に短縮されたのです。生産性で言うと4倍になったというわけですね。今後、鹿島は資機材の検出精度を上げるとともに、手で持てる程度の小さな資機材も検出できるように開発を進める計画です。この工事で構築した資機材管理用のAIモデルは、他の現場でも活用できるので、全社への展開も検討しています。また、同社が多くの土木現場で活用している、現場見える化統合管理システム「Field Browser」と連携させることで、現場業務の効率化も目指していきます。こうしたシステムの活用により、現場内の情報を把握するため「移動のムダ」も、劇的に減っていきそうですね。

2023/07/20 12:02 株式会社イエイリ・ラボ

-

酒井重工業 第4回 日・Asean Smart Cities Network High Level Meetingに出展

12月5日(月) に、福島県双葉郡楢葉町のJヴィレッジにて、国土交通省主催 (協力: 内閣府、外務省、経済産業省、総務省、環境省、復興庁)、の「第4回日ASEANスマートシティ・ネットワークハイレベル会合」のビジネスマッチングが開催されました。本会合には、ASEAN各国の各都市の首長やその代表者、中央官庁・地方自治体の国土管理や都市計画に関わる高官等、約50名の方が参加されました。本会合は2019年以来毎年開催している国際会議であり、当社は毎年参加しております。日本とASEANとの間のスマートシティ分野における協力関係の構築に貢献して参りました。 当社は本会合の官民交流セッションに参加し、当社の「自律走行式ローラ」や「Compaction Meister (転圧管理システム)」、「Guardman (緊急ブレーキ装置)」や「スタビライザ工法」に関するプレゼンを実施しました。合わせて展示ブースに出展し、参加者の皆様には「スタビライザ工法」に特化をして、その優位性について説明しました。 幣社ブースには、都市開発や災害復旧に従事されているフィリピンやラオス、カンボジアからの来場者が目立ち、当社の「スタビライザ工法」の説明に熱心に耳を傾けられていました。特にフィリピンやカンボジアには、当社もODA等を通じたスタビライザの納入実績があります。既に両国に実績がある事に大変驚かれると共に、両国への道路インフラ整備への更なる貢献に強い期待の声が寄せられました。 スマートシティとは、デジタル技術を活かした過ごしやすい生活様式の改善を追求するもので、AIやIoT、ビッグデータ等の第四次産業革命の技術を活用した最先端の都市開発や地域開発というイメージが連想されます。一方で、当社においては安全に、工事現場で事故を起こさない「Guardman」や、自動車の無人走行であるMobility(モビリティ)システムに加えて施工を行う「自律走行式ローラ」、土の締固め状況(密度)を管理する「Compaction Meister」といった技術が有り、今回ASEANの皆様にもご紹介いたしました。 当社が考えるに、都市単位で作られるスマートシティにもシティ間のネットワークが必要で、ASEAN各国にはその基盤となる道路インフラの構築が欠かせません。当社は、ASEAN各国のスマートシティとスマートシティとのコネクティビティの強化において、スタビライザ工法の有用性が期待出来ると考えています。今後も引き続き国土交通省と連携を取りながら、各国のスマートシティの構築と更なる国土開発に貢献出来る様に尽力してまいります。引用: 国土交通省 報道発表資料

2022/12/16 14:11 酒井重工業株式会社

-

後付けAIカメラで人物を検知、警告! アクティオが「ドボレコJK」をレンタル開始

様々な現場で使われている建機、バックホーは大きな“お尻”部分があり、運転席からの死角が多いため、作業時には入念に周囲の安全確保に努める必要があります。そこで、建機への接近検知を行う安全システムが開発されてきましたが、作業員にセンサーなどを付けるなどの手間ひまがかかっていました。建機レンタルのアクティオ(本社:東京都中央区)は、こうした課題を解決しようと、重機への後付け型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」を製品化し、2022年12月8日から本格レンタルを開始しました。 後付け型カメラ「ドボレコJK」の外観(左)とバックホーへの取り付け例(右)(以下の写真、資料:アクティオ) このカメラには独自のAI(人工知能)画像解析技術が導入されており、ナ、ナ、ナ、ナント、人物を高精度に自動検出する機能がついているのです。(アクティオのプレスリリースはこちら) 運転席のモニター画面。人物が自動検出され、平面図上に位置が表示される。映像上の人物には距離によって色が変わる枠が表示される 人物が建機に近づくと、AIが自動検知してアラート音や回転灯で知らせます。そのため、作業員にセンサーなどを携帯させる面倒はありません。運転席のモニター画面には、人物の位置を平面図上で表示するとともに、映像上の人物には、色の付いた枠を表示します。枠の色などは、距離によって変わり、赤色は3m以内、黄色は5m以内、緑色は8m以内です。撮影された映像は、本体に記録されるほか、クラウドで遠隔確認することも可能です。安全管理のテレワーク化にも役立ちそうですね。 クラウド経由でドボレコJKの映像を遠隔確認することもできる ドボレコJKの専用カメラマウントは、マグネットや粘着テープで簡単に建機に取り付けられ、カメラの自動姿勢補正機能によって建機の様々な場所に設置できます。また、国土交通省の「新技術情報提供システム(NETIS)」データベースにも登録されています。 登録番号 KK-210060-AAIは工事現場の安全管理にも、少しずつ、普及し始めてきたようです。 「ドボレコJK」のシステム・製品構成

2022/12/13 17:00 株式会社イエイリ・ラボ

-

東洋建設がAIで船の”進路予報円”! AIステレオカメラでクレーン作業の安全システムも開発

建設業の生産性向上のため、「頭脳労働はAI(人工知能)に」という動きが活発化しています。そんな中、海洋工事に強い東洋建設は、AIを活用した現場の安全管理システムを続々と開発しています。その1つが、工事海域を航行するタンカーや貨物船など、一般船舶の将来の進路を予測する「AI長期進路予測システム」です。 中部国際空港周辺には、多数の船が航行している(写真:家入龍太) 富士通が開発した船舶位置予測のAI技術に、港ごとに船の動きを記録した過去のAIS(船舶自動情報識別装置)データを「教師データ」として機械学習させたシステムです。これを使うと、船舶の進路をナ、ナ、ナ、ナント、台風進路の予報円のように、60分後まで予測できるのです。(東洋建設のプレスリリースはこちら) 台風進路の予報円のように、60分後の船の進路を予測できる(特記以外の資料:東洋建設) これまで同社には、「みはりちゃん」というシステムがあり、AISや船舶レーダー、GNSS(全地球測位システム)のデータなどから、工事海域周辺にいる一般船舶をリアルタイムに把握していました。そして船舶の進行方向と速度から、将来の進路を予測していましたが、10分後までの進路を直線ベクトルで表示するにとどまっていました。 「みはりちゃん」による船舶の進路予測。直線コースを進むものとして、10分後までの位置予測にとどまっていた 今回、開発されたAI長期針路予測システムによって、船の進行方向や速度だけでなく、地形や航路などの港湾形状も加味して、曲線的な進路予測も可能になりました。そのため、工事の作業船が、カーブしながら接近してくる一般船舶などをより早く予測できるので、安全に航行できます。 AI長期進路予測システムで、カーブしながら接近してくる船舶の動きを60分後まで予測できるようなった 今後、主要港でのAISデータを学習させてこのシステムを全国的に展開を図ります。また、AISを搭載していない船舶の動きも、レーダー情報を学習させることで、すべての船舶の針路予測ができるよう開発を進めていきます。東洋建設はこのほか、AIを使った「クレーン作業安全支援システム」を、リコーインダストリアルソリューション(本社:東京都大田区。以下、RINS)と共同開発しました。

2022/11/01 11:09 株式会社イエイリ・ラボ

-

AIでクレーンの荷振れを自動抑制! タダノとDeepXが熟練オペレーターの技を再現

クレーンは工事現場や工場、港湾施設などで幅広く使われていますが、その運転には熟練オペレーターの技が求められます。特に難しいのは、荷物を吊り上げ、移動させたときに「ブラブラ」と揺れてしまうのを、静止させる操作です。オペレーターは自分の目で吊り荷の位置を確認しながら、複数のレバーを操作して、経験と勘によって吊り荷を静止させるのです。 クレーンで荷物を吊ったときの揺れを静止させるのは、ベテランの技が求められる(以下の写真、資料:DeepX) この操作を簡単にしようと、クレーンメーカーのタダノ(本社:香川県高松市)と、東大発のスタートアップ企業 DeepX(本社:東京都文京区)は、画期的な技術開発に成功しました。移動式クレーンのと制御アルゴリズムをナ、ナ、ナ、ナント、AIで学習・最適化することで、吊り荷の振れを抑制しながら、任意の位置に正確に移動できるようにしたのです。(DeepXのプレスリリースはこちら) 自動化の検証を行った移動式クレーン クレーンの運転は無人で行われた クレーンには、旋回・ブームの起伏・ウインチ操作という「3連操作」があり、吊り荷の荷振れには、振り子のような揺れのほか、ブームのたわみや風も影響してきます。これらをコンピューター上で再現するため、両社はクレーンシミュレーターとAI(人工知能)制御器を組み合わせて、制御アルゴリズムに最も効果的な操作方法を学習させました。 クレーンシミュレーター。荷振れに影響する、振り子のような揺れ(左)、ブームのたわみ(中央)、風(右)といった要素を再現した

2022/09/07 13:40 株式会社イエイリ・ラボ

-

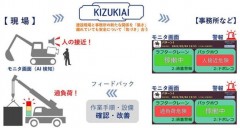

大成建設と西尾レントオールが安全管理をテレワーク化!建機と人の接近もすぐわかる

年々、厳しくなる一方の人手不足を解決する手段として、現場業務のテレワーク化があります。その第一歩は、現場を写真や点群データなどで「デジタルツイン(デジタルの双子)」化してクラウドで共有し、現場にいなくても現場の状況がわかるようにする態勢を作ることです。大成建設は、この考え方を進化させて、現場にカメラやセンサー、作業者が装着するウエアラブルデバイスなどから、人や建機の動きなどのデジタルデータを収集し、リアルタイムにデジタルツイン化する「T-iDigitalField」を開発し、機能拡張を続けてきました。そして同社と西尾レントオールは、「T-iDigital Field」に、安全に関する情報を集約・一元管理して、現場の安全管理をテレワーク化できるアプリケーション「KIZUKIAI」を開発しました。現場にいなくても、ナ、ナ、ナ、ナント、建機と人の接近やクレーン過負荷などがリアルタイムにわかり、警報を出すことができるのです。(大成建設のプレスリリースはこちら) 安全管理をテレワーク化できるアプリ「KIZUKIAI」の概念図(以下の資料:大成建設) 建機と人の接近やクレーンの吊り荷状況、立ち入り禁止エリアへの侵入、仮設備の異常など、現場で発生したあらゆる警報を、現場はもちろん、外出先や遠隔地から、いつでもリアルタイムに確認でき、工事関係者間で情報共有が行えます。いわゆる「ヒヤリハット」の情報を、現場以外の人も含めて共有することで、「あの現場、今日はアラームが多いな」「なにかテンパってるんじゃないの」といった感じで、様々な工事関係者が安全について「気づき」合うことができるのです。こうしたシステムがあると「何か手伝おうか」といった気づかいの電話を現場担当者にかけたりするきっかけにもなりそうですね。ちょっとおかしいなと気づいた外部の人が、サポートの手をさしのべることで、現場でも安全第一で頑張ろうという気持ちになりそうです。 現場をリアルタイムにデジタルツイン化する「T-iDigital Field」の概念図 このほか、「KIZUKIAI」は警報などの安全情報を記録、分析する機能も持っています。警報の発生時刻や現場状況を分析して、作業手順や設備の見直しなど、適切な改善策を立案することができるのです。これは現場の動きをまるごとデータ化する、リアルタイムのデジタルツインならではの機能ですね。両社は今後、土木・建築現場を問わず、「KIZUKIAI」を様々な現場に導入し、機能の改良や新規開発を行っていく方針です。なお、「KIZUKIAI」や「T-iDigital Field」は、現実空間のデータをセンサーやネットワークを通じて仮想空間に収集し、データの分析や解析を行って、その結果を現実空間にフィードバックする「CPS(Cyber-PhysicalSystems)」という考え方に基づいています。現場をデジタルツイン化したデータは、安全管理だけでなく施工管理の「QCDSE」のすべてをテレワーク化し、AIやロボットの力を借りて働き方改革を実現するためのプラットフォームになりそうですね。 CPSの概念図

2022/07/06 10:38 株式会社イエイリ・ラボ

-

日立建機 DX 銘柄 2022 の「DX 注目企業」に選定

2022 年 6 月 8 日 日立建機株式会社(執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、6 月 7 日、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022」の「DX 注目企業」に選定されましたのでお知らせいたします。 DX 銘柄は、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながる DX を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業が業種別に選定されます。また、DX 銘柄のほか、注目されるべき取り組みを実施している企業が「DX 注目企業」として選定され、 2022 年は日立建機を含む 15 社が選定されました。 当社は、中期経営計画において、新車販売中心から、全世界で稼働する機械をターゲットとするバリューチェーン事業へと、DX を活用したビジネスモデルの転換を進めています。また、お客さまの課題である安全性と生産性の向上およびライフサイクルコストの低減をめざし、建設機械の稼働情報や生産・在庫・販売情報を統合的に利活用し、デジタルソリューションの提供をはじめ、営業支援アプリを導入するなど、DX の取り組みを推進しています。本選定にあたっては以下の取り組み事例について評価いただきました。■DX の取り組み事例 1.IoT と AI 技術を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献するサービスソリューション「ConSite Mine」 本ソリューションは、お客さまと販売代理店などのサービス員が、電子メールやスマートフォンのアプリに届くレポートなどで、故障の予兆などの鉱山機械の状態を遠隔監視します。サービス員は、レポートや AI による分析結果を確認して、鉱山機械の状態に合わせて適切なタイミングでメンテナンスや点検、 部品交換を提案し、ライフサイクルコストの低減および機械の運転停止時間の抑制に貢献します。 2.デジタルツール活用によるお客さまとの接点の改革を実現した「コミュニケーションスタイルの DX プロジェクト」 日立建機の連結子会社で、国内事業を担う日立建機日本株式会社は、スマートフォン・タブレット端末専用の見積もりシミュレーターアプリを開発し、自社の営業活動で使用しています。このアプリを使用することで、電子化された製品情報や、新車・レンタル機材のシミュレーション価格(概算見積もり)、お客さまの中古車査定価格をその場で提示することが可能です。お客さま対応のスピード向上、品質向上、お客さま満足度の向上につなげます。 日立建機グループは、今後も「身近で頼りになるパートナー」として、お客さまに対する新たな価値創出に向けて DX を推進してまいります。■商標注記・ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。■関連情報・2022 年 6 月 7 日 経済産業省ニュースリリース 「DX 銘柄 2022」「DX 注目企業 2022」を選定しました・2022 年 1 月 24 日 サービスソリューション ConSite Mine を提供開始・2020 年 10 月 14 日 見積もりシミュレーターアプリで営業活動の DX を推進ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

2022/06/08 11:45 日立建機株式会社

-

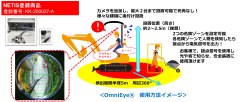

レグラス 第4回建設・測量生産性向上展「CSPI-EXPO」出展のお知らせ

株式会社レグラス(以下レグラス、代表取締役社長:古澤 弘毅 本社:東京都新宿区)は、2022年5月25日(水)~27日(金)に千葉県 幕張メッセで開催される第4回建設・測量生産性向上展「CSPI-EXPO」に出展致します。レグラスは、カメラメーカーとして培ってきた画像処理技術と最新のAI技術を用いた、建機や産業車両の後方視界等監視の自動化、安全性および施工性の向上を実現する、AIカメラを販売しております。この度、新製品として特許取得技術を用いて検知対象の人物までの距離を測定し、360°全方位で人検知を行う「OmniEye®」の販売を開始しました。OmniEye®はNETIS登録商品です。 その他、ご要望に応じて追加できる専用オプションもご用意しています。すぐに安全システムとしてお使いいただけます。AIカメラが捉えた映像が見られる「モニタ」、万が一の事故に備えて映像を録画する「DVR」、光や音で危険知らせる「積層表示灯」に加え、新たに油圧ショベルの停止を実現する建機停止制御オプションの提供も開始しました。是非ともブースにお立ち寄りください。株式会社レグラス|第4回 建設・測量生産性向上展「CSPI-EXPO」出展のお知らせ●第4回建設・測量生産性向上展「CSPI-EXPO」会期:2022年5月25日(水)~27日(金)10:00~17:00 最終日 のみ 1 6:00会場:幕張 メッセブース小間番号:2ホール A-0 3

2022/04/21 15:06 株式会社レグラス

-

雪道走行の視界をリアルタイムに“除雪”! 岩崎が「Clear Drive」を開発

雪国に行くと「今年は雪の“当たり年”みたいだね」という話を聞くほど、各地で多くの積雪があります。吹雪の中、除雪や凍結防止剤の散布などを行うドライバーの皆さんは、雪道での視界の悪さに悩まされることも多いでしょう。 雪道を走行中の運転席からの視界(以下の写真、資料:岩崎) 雪道を走るドライバーに、安全運転できる環境を提供しようと、岩崎(本社:札幌市中央区)は物体検知型映像鮮明化システム「Clear Drive」という画期的な製品を開発しました。 「Clear Drive」を搭載した凍結防止剤散布車 その名の通り、吹雪でよく見えない雪道でも、ナ、ナ、ナ、ナント、視界から雪粒を除去したクリアな映像を運転席のモニターに表示してくれるのです。(Clear DriveのYouTube動画はこちら) 吹雪でよく見えない運転席からの視界 「Clear Drive」で鮮明化された視界 これだと、前方がよく見えない時にも安心して走行できますね。

2022/02/07 18:11 株式会社イエイリ・ラボ

-

日立建機 IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献するサービスソリューション ConSite Mine を提供開始

―ブームやアームの亀裂発生を予測し、安全性と生産性を向上、ライフサイクルコストを低減― 2022 年 1 月 24 日 ConSite Mine の定期レポートイメージ 日立建機株式会社(執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、鉱山現場向けに、IoTにより鉱山機械を 24 時間遠隔監視し、稼働状況の AI 分析などにより、鉱山現場の課題解決に貢献するサービスソリューション「ConSite Mine(コンサイト・マイン)」を 2022 年 1 月より、グローバル市場に向けて提供を開始しました。鉱山機械は、24 時間 365 日、安定した稼働が求められるため、鉱山機械のセンサーから、稼働データを収集しています。しかし、従来の方法では鉱山機械の稼働データから問題の発生を詳細に予測することが難しかったため、サービス員は、機械の稼働時間を目安にして定期的にメンテナンスや点検、部品交換を行ってきました。その点検や故障原因の特定に費やす時間と費用が、お客さまやサービス員にとって負担となっていました。「ConSite Mine」は、超大型油圧ショベルとリジッドダンプトラックの状態を遠隔監視し、お客さまの保守担当者や販売代理店などのサービス員に電子メールとスマートフォンのアプリで、月 1 回、機械の稼働状況をお知らせする「定期レポート」と、各種センサーが機械の異常を検知した際に、随時お知らせする「アラームレポート」の 2 種類のレポートを発行します。中でも、鉱山機械の設計・製造の知見に基づく独自の応力解析技術と AI を組み合わせて、超大型油圧ショベルのブームやアームの亀裂発生を予測する機能「Load Index(ロード・インデックス)」が特長です。サービス員は、レポート上の分析結果を確認して、鉱山機械の状態に合わせて適切なタイミングでメンテナンス、点検、部品交換の提案を行うことで、安全性と生産性の向上、ライフサイクルコストの低減、機械のダウンタイム(運転停止時間)の抑制に貢献します。将来的には、カナダの連結子会社 Wenco International Mining Systems Ltd.(ウェンコ社)の鉱山機械モニタリングシステム「ReadyLine(レディー・ライン)」と接続し、オペレータの運転操作や、リジッドダンプトラックの稼働現場に合わせた燃費チューニングの効果をダッシュボードで表示するなど、機能を拡充する予定です。日立建機グループは、これまでも、身近で頼りになるパートナーとして、お客さまの課題を解決するソリューション「Reliable solutions 」を提供してきました。今後もマイニングにおける部品・ サービス事業を拡大し、グローバルな社会課題の解決に取り組んでまいります。■ConSite Mine の特長1. 「定期レポート」と「アラームレポート」の 2 種類を配信お客さまの保守担当者や販売代理店などのサービス員に電子メールとスマートフォンのアプリで、月 1 回、 機械の稼働状況をお知らせする「定期レポート」と、各種センサーで検知した機械の異常をタイムリーにお知らせする「アラームレポート」の 2 種類のレポートを発行します。 2. ブームやアームの亀裂発生を予測する機能「Load Index」 掘削時のブームやアームの溶接構造物への累積負荷を AI と応力解析技術で分析し、亀裂発生を予測することができます。歪みセンサーなどを後付けし、亀裂発生を検知する手法が一般的ですが、これに比べて、亀裂発生前に溶接構造物の状態に応じて適切なタイミングでのメンテナンスや点検、操作方法に関するアドバイスなどが可能となります。 フロント構造物の負荷を解析 3. 稼働データのレコーダ機能「Operation Data Recorder(オペレーション・データ・レコーダ)」 超大型油圧ショベルの車体の急激な傾きなど、事故につながる車体条件をトリガーとして、車体データを最大 10 分間、自動で記録し、起きた危険動作を把握することができます。万が一の事故時にも事故原因を特定し、お客さまの早急な再発防止案の策定をサポートします。 4. その場で写真付きの点検レポートを作成できる「ConSite Mine Shot(コンサイト・マイン・ショット)」 「ConSite Mine Shot」は、お客さまやサービス員が点検箇所をスマートフォンのカメラで撮影し、点検結果のコメントを入力するだけで自動的に点検レポートが作成できるアプリケーションです。お客さまは、点検レポートを通じて、機械の状態をより正確に把握することができるようになります。その他、順次、超大型油圧ショベルの油圧ポンプの異常検知機能や、作動油やエンジンオイルの情報を遠隔監視する「ConSite OIL」の追加を予定しています。■対応端末ConSite Mine Shot は、iPhone・Android のスマートフォン端末(タブレット端末は除く)に対応しています。Apple Store および Google Play からダウンロードできます。■ConSite Mine のロゴ ■商標注記 ・ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。■関連情報 ・2020 年 9 月 30 日 IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献する ConSite® Mine を開発

2022/01/24 13:17 日立建機株式会社

-

日立建機のDX加速に向け、OT・IT データ利活用のプラットフォームを両社で構築

建設機械の稼働状況や取引履歴からお客さまへの最適な提案を可能とする「営業支援アプリ」を運用開始 2022 年 1 月 20 日日立建機株式会社株式会社日立製作所 「営業支援アプリ」使用イメージ 日立建機株式会社(以下、日立建機)と株式会社日立製作所(以下、日立)は、日立建機のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)加速に向けて協創活動を行い、建設機械の稼働情報(OT*1 データ)や生産・販売・在庫情報など(ITデータ)を一元管理し、データ利活用を促進するプラットフォーム「DX基盤」(以下、本基盤)を構築しました。本基盤を活用することで、日立建機は、これまでシステムごとに管理していたさまざまなデータの収集から分析・利活用までのサイクルを効率化することが可能となり、お客さまにとって新たな価値の創出を推進します。本基盤を活用する第 1 弾の取り組みとして、日立建機グループは、2022年度より「営業支援アプリ」の運用を国内で開始予定です。販売・サービス・レンタル・中古車のそれぞれの営業担当者が、お客さまの保有機械の稼働状況、取引履歴・メンテナンス計画などの情報を、タブレットなどのアプリ上で瞬時に把握できるようになります。さらに、お客さまの今後の機械運用についてビッグデータやAIを活用し、自動で複数パターンをアプリに表示することで、営業担当者はそのパターンを参考にお客さまに最適な提案をすることが可能になります。日立は、今後、本基盤の監視から運用、問い合わせのサポートまで、マネージドサービスとして一括提供することで、日立建機のDX推進を支援していきます。*1 Operational Technology 制御・運用技術■取り組みの背景 建設機械業界では、機械の稼働状況や修理履歴などの情報を活用し、適切なタイミングでの点検・保守につなげるよう、他業界に先駆けて DX の取り組みが進んできました。日立建機でも、世界中で販売・レンタルする建設機械に装着したセンサーよりデータを収集して、稼働状況の把握・遠隔監視を行う「Global e-Service」や、そのデータを活用して機械の効率的な保守・運用をサポートするソリューション「ConSite」の提供を開始するなど、お客さまのライフサイクルコスト低減を支援してきました。上記の各種ソリューションや社内外のシステムが拡充するなか、それぞれで収集したデータをより有効的に活用するために、日立建機のITインフラ面を支援する日立と協創して本基盤を構築することにしました。■本基盤の特長 本基盤は、生産・販売・在庫といった業務情報や建設機械の稼働情報など、複数のシステムやアプリケーションに分散するデータを集めて一元管理し、「ConSite」などの各種ソリューションと連携します。画像などの膨大なデータを効率的に管理する機能、高度な分析を行うための機械学習、AIを用いた分析ツールを備えており、複数のデータや条件を掛け合わせたデータ分析を迅速に行うことが可能になります。本基盤の環境構築にあたっては、パブリッククラウド*2 を活用したITインフラ構築・運用に関する日立のノウハウで安全性を担保すると共に、「Infrastructure as Code(IaC)」と呼ばれるITインフラ構築をコード化する手法を採用することで、運用までを見据えた環境構築を迅速に実現しました。今後、経営方針や世の中の動向に合わせて新たなアプリケーションが必要になった場合にも、本基盤の開発環境と本番環境を連携させることで、アプリケーションの開発から運用まで柔軟に対応します。このように、OTとITのデータを活用したアプリケーションの PDCA サイクルを継続的かつ効率的に回すことで、DX実現に向けた取り組みを加速させます。*2 インターネット経由でクラウド環境を提供するサービス 「DX 基盤」の概念図 ■「営業支援アプリ」について 2022年度より、日立建機の連結子会社で、国内の建設機械の販売や部品・サービス事業などを担っている日立建機日本株式会社(以下、日立建機日本)は、自社の販売・サービス・レンタル・中古車の各担当者(全国 243 拠点、約 1,000 名)を対象に、「営業支援アプリ」の運用を開始予定です。これまで別々のシステムで管理されていた、お客さまの保有機械の稼働率や稼働時間、購入・レンタル・ 修理などの取引情報やメンテナンス計画、新車・中古車・レンタル車の在庫情報などが、本基盤の活用によって、「営業支援アプリ」でまとめて閲覧できるようになります。また、それらのビッグデータをもとに、AI によって判断された複数パターンの提案内容を瞬時に表示することが可能です。具体的には、AIの分析をもとに、「この機械は長期間使っているから更新時期が近いと思われる」、「稼働率が高い機械の現場に対し、購入またはレンタルによる増車の提案ができる」、「使用頻度が少ない機械は、買い取りを提案できる」など、お客さまの保有機械の状況に応じた提案を、アプリを活用するすべての担当者が行えるようになります。これにより、お客さまは中古車やレンタル車の並行した運用や、保有機械の中古車下取りなど、これまで以上に効率的な機械の運用方法を検討することができます。 「営業支援アプリ」使用イメージ図 ■今後の展開日立建機グループは、本基盤に「ConSite」やICT施工ソリューションなどの「Solution Linkage」*3 のデー タも連携することで、グローバル規模でさらなるサービスメニューの拡充も検討しています。今後も「身近で頼りになるパートナー」として、お客さまに対する新たな価値創出に向けて DX を推進してまいります。日立は、日立建機のソリューションを IT インフラ面で支援しながら、本基盤を含むパブリッククラウドの構築ノウハウを活かしたサービスを拡充するなど One Hitachi で Lumada 事業を展開し、さまざまなお客さまの DX 推進を支援していきます。 *3 ICT 活用工事における起工測量から納品までの工程を一貫してサポートするソリューション■商標注記について ・Global e-Service、ConSite、Solution Linkage は、日立建機の登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。

2022/01/21 11:06 日立建機株式会社

- 1

- 3

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

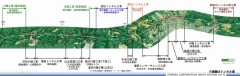

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社