「カーボンニュートラル」のタグ一覧 (84件中1~20件を表示)

-

日立建機 「京都御苑」において電動建機を用いた試行工事に参画

環境省直轄工事で初採用、充電用電源がない施工現場で可搬式充電設備による運用を実証 京都御苑で稼働するバッテリー駆動式ショベルZE85と可搬式充電設備「Go-ENE」 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、12月1日から22日、環境省が実施した国民公園「京都御苑」(京都府京都市)の駐輪場整備工事において、8トンクラスのバッテリー駆動式ショベルZE85と可搬式充電設備「Go-ENE」をレンタル提供し試行工事に参画しました。 環境省の直轄工事にて日立建機のバッテリー駆動式ショベルが採用されたのは、今回が初めてです。歴史的景観や静粛性が求められる都市部の施工現場であることを鑑み、本試行工事では、充電用電源の確保が困難な条件下において電動建機の運用フローの有効性を検証しました。 日立建機グループは、本試行工事で得られた知見を活かし、環境省や関係各所と連携しながら、公共工事におけるカーボンニュートラル施工の普及・促進に貢献してまいります。■試行工事の背景 日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」宣言を表明しています。この目標達成に向けて、「GX実現に向けた基本方針」*1が策定され、建設施工の分野においても脱炭素化が推進されています。本試行工事は、環境省主導のもとで電動建機の運用フローの有効性を検証し、さらなる電動建機の普及・促進を図ることを目的としています。*1:内閣官房ホームページ「GX実現に向けた基本方針」■日立建機が参画した試行工事の検証内容1.充電用電源が未整備のエリアで電力供給フローを検証 充電用電源が未整備の広大なエリアで可搬式充電設備「Go-ENE」を活用し、場所を選ばずに電動建機への充電を行う運用モデルを検証しました。 景観保護などの理由により固定式充電設備の設置が制約されるエリアでも、作業場所近くで充電が可能であり、充電のための移動距離を最小限に抑えられることを確認しました。これにより、充電用電源が未整備の都市部の施工現場においても、可搬式充電設備を用いることで効率的な充電環境を構築できることを実証しました。2. 静粛性と作業環境の改善効果を確認 内燃機関を持たないバッテリー駆動式ショベルの特性により、稼働時の排気ガスと騒音が軽減されることを確認しました。 静粛性が求められる公園で、来苑者の快適性を維持しながら施工が可能であること、またエンジン音がないため作業員同士の声掛けや合図が明瞭になり、安全性向上にも寄与することを実証しました。3. 実作業に十分な基本性能と実用性を確認 バッテリー駆動式ショベルが、実作業に十分な基本性能と実用性があることを確認しました。オペレーターからは「積み込み作業のような高負荷作業でも掘削力の低下を感じることなく円滑に作業を完遂でき、都市土木現場における機材として十分に実用的である」との評価を得ました。■試行工事の概要 ■関連情報・2025年11月20日 日立建機日本トピックス GX建機補助金制度 二次公募のお知らせ・2025年9月18日 日立建機日本トピックス GX建機補助金制度対象製品のお知らせ・2024年9月12日 日立建機ニュースリリース バッテリー駆動式ショベル3機種と可搬式充電設備を国内で販売開始

2025/12/23 17:20 日立建機株式会社

-

日立建機 バッテリー駆動式ショベルが稼働時の電力負荷を平準化できることを実証

お客さまとの協創により、カーボンニュートラルの実現をめざす 実証試験現場で稼働するバッテリー駆動式ショベルZE135(13tクラス) 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は11月10日から14日、産業廃棄物の中間処理を行う石坂産業株式会社(代表取締役:石坂 典子/以下、石坂産業)の協力を得て実施した実証試験において、バッテリー駆動式ショベルが稼働時の電力負荷を平準化できることを実証しました。これにより、電動建機の普及における課題の一つである電力インフラへの負荷を軽減し、施工現場のカーボンニュートラルの実現を推進してまいります。 昨今、GX建機認定制度の開始など、日本国内でも電動建機の導入機運は高まりつつあります。電動建機は排出ガスを出さず静音性に優れる一方、充電や電力供給といった運用上の課題があります。有線式電動ショベル*1(以下、有線式)の場合は、常時給電が必要なため電力インフラへの負荷集中や、ケーブル接続による移動範囲の制約があります。石坂産業も有線式を採用しており、作業内容によって変動する電力負荷の平準化や運用の柔軟性向上への期待も高まっています。*1:ディーゼルエンジンの代わりに電動モーターを搭載し、商用電源にケーブルで接続して駆動する油圧ショベル。バッテリーを持たないため、常時ケーブルを接続し、作業負荷に応じた電力を供給する必要がある。■実証試験の結果1. 理論上、有線式に比べてピーク電力を60%*2低減できることを見通し バッテリー駆動式ショベルを、商用電源とバッテリーを併用して稼働させた結果、電力供給を一定に保つことで、ピーク電力を抑制できることを確認しました。この結果を踏まえて、日立建機がバッテリー駆動式ショベルと有線式のピーク電力のデータを試算・比較したところ、理論上、有線式に比べてピーク電力を60%低減できる見通しが得られました。これにより、施工現場の環境負荷や電力インフラへの負荷軽減につながることが期待できます。*2:2025年12月15日現在、日立建機調べ。 バッテリー駆動式ショベルと有線式を比較した電力負荷の推移 2. 移動を伴う作業の電動化 敷地内のリサイクル資材の仕分けなど、従来ディーゼルエンジン式で行っていた移動を伴う仕分け作業において、バッテリー駆動式ショベルZE135がバッテリーのみで稼働することで、エンジン式と同等の作業が可能となり、現場での電動ショベル運用の幅を広げられることを確認できました。 ディーゼルエンジン式(左)とバッテリー駆動式ショベル(右)の比較イメージ 日立建機は、今回の実証試験で得られたデータを活用し、これまで以上に実践的な電動機械の運用方法をお客さまにご説明できるよう、提案力を高めていきます。■実証試験の概要 ■石坂産業株式会社 取締役 生産技術開発部 部長 北村 雄介氏コメント 当社は、環境をデザインする会社として、環境負荷低減とエネルギー効率の向上を重要な経営指標のひとつに位置づけています。本試験は、当社にとっても、電動建機、中でもバッテリー駆動式を利用することで、安定した電力消費や環境負荷低減が実現できるなどの社会的価値を確認する機会となりました。今後も効率的に電動建機を活用しながら、循環型社会の実現に向けて取り組みを進めてまいります。■日立建機株式会社 新事業創生ユニット ゼロエミッションビジネスモデル構築プロジェクト 部長 日比 克吉コメント 本試験では、電動建機の効率的な運用方法を探る貴重な知見を得ることができました。電動建機の普及は、施工現場の環境負荷低減やエネルギーの有効利用に直結し、カーボンニュートラル社会の実現に不可欠です。今後もオープンな取り組みを通じて、充電インフラや運用ソリューションの開発を進め、持続可能な社会づくりに貢献していきます。■関連情報・2025年11月20日 日立建機日本トピックス GX建機補助金制度 二次公募のお知らせ・2025年9月18日 日立建機日本トピックス GX建機補助金制度対象製品のお知らせ・2024年9月12日 日立建機ニュースリリース バッテリー駆動式ショベル3機種と可搬式充電設備を国内で販売開始

2025/12/15 11:28 日立建機株式会社

-

コマツ CDPの「気候変動」「ウォーター」において最高評価「Aリスト企業」に認定

コマツ(社長︓今吉琢也)は、国際環境非営利団体CDP※から、気候変動と水への取り組みと、それらに関する情報開示において高い評価を受け、「気候変動」と「ウォーター」の2分野にて最高評価の「Aリスト企業」に認定されました。「気候変動」は10年連続、「ウォーター」は6年連続の認定となります。 CDPは、世界の企業の環境影響やリスク・機会を評価する国際的な非営利団体で、毎年数万社を対象に調査を実施し、独自の評価プロセスを経て結果を公表しています。 CDPの「気候変動」分野では、企業が事業戦略に気候変動対策をどのように組み込み、CO₂排出削減やリスク管理を実践しているかが評価されます。また、「ウォーター」分野では、水不足や洪水などのリスクに対する事業活動やサプライチェーンでの管理体制や取り組みが評価されます。 当社は今年度から開始した中期経営計画において、引き続きCO₂排出削減など環境負荷低減に関する経営目標を掲げるとともに、水使用量削減に関するKPIを設定し、中長期的な活動を継続しています。 気候変動に関しては、生産活動でのCO₂削減に取り組むほか、バッテリーや水素燃料電池(FC)を搭載した電動建機の開発、カーボンニュートラル燃料・水素に対応する動力源の開発、ソリューション事業やリマン事業などによる製品使用時のCO₂排出量削減にも取り組んでいます。また、気候変動に起因する自然災害への防災・災害復旧対応に向け、水中施工ロボットなどの開発にも取り組んでいます。水に関しては、生産工場における設備の冷却水の循環利用や水冷設備の空冷化などの改善を進め、水の新規投入量削減などに継続的に取り組んでいます。さらに、コーポレート・ガバナンスの強化と、こうした取り組みに関する情報の積極的な開示も評価されました。(ご参考)CDPウェブサイト︓ https://www.cdp.net/en ※CDP︓CDP は、英国の慈善団体が管理する非政府組織(NGO)であり、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しています。

2025/12/10 17:16 株式会社小松製作所

-

日立建機 充電用電源が未整備の施工現場におけるバッテリー駆動式ショベルの安定稼働を実証

移動式給電車による最適な充電計画を検証 移動式給電車によるバッテリー駆動式ショベルへの充電 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、11月10日から14日まで、東京都府中市の施工現場で、バッテリー駆動式ショベルとベルエナジー株式会社(代表取締役社長:川井 宏郎/以下、ベルエナジー)の移動式給電車を組み合わせた実証試験を行いました。 本試験の結果、充電用電源が未整備の施工現場においてもバッテリー駆動式ショベルと移動式給電車の組み合わせで工事が安定して実施できることを確認し、さらにエネルギーマネジメントを行う上での最適な充電計画を検証できました。 昨今、GX建機認定制度の開始など、日本国内でも電動建機の導入機運は高まりつつあります。日立建機は2024年9月に、バッテリー駆動式ショベル3機種と可搬式充電設備の国内販売を開始しました。電動建機は排出ガスを出さず静音性に優れている一方、充電インフラの整備や充電時間の確保など運用面での業界共通の課題が存在します。そのため、日立建機にとっては、施工現場での実証試験を通じて、最適な運用方法を提案することが重要です。 ベルエナジーは、EVをベースとした移動式給電車「MESTA Gen(メスタ・ジェン)」などを活用して電力供給サービス「電気の宅配便」を提供しており、指定の場所に出向いて建設機械やEVに電力を供給することができます。この移動式給電車は自走して充電ステーションへ赴き、充電することが可能です。また、工事の進捗状況に応じて移動できるため、設置場所に縛られず、現場の変化に柔軟に対応することができます。 本試験は、充電用電源が未整備の施工現場を想定し、日立建機のバッテリー駆動式ショベルZX55U-6EBとベルエナジーの移動式給電車「MESTA Gen(メスタ・ジェン)」1台を組み合わせて実施しました。移動式給電車は施工現場近隣の充電ステーションで充電し、施工現場に戻ってバッテリー駆動式ショベルへ 1日に複数回、直接給電しました。今回は、日立建機が施工現場の運用スケジュールやバッテリー駆動式ショベルの稼働状況の予測に基づき、充電の必要性を判断することで給電車の最適配車タイミングを計画し、ベルエナジーがその計画に合わせて給電車を配車する運用を実施しました。その結果、充電用電源が未整備の施工現場でもバッテリー駆動式ショベルと移動式給電車の組み合わせにより外構工事を安定して実施できることを確認しました。 将来的には、日立建機は施工現場でのバッテリー駆動式ショベルの稼働状況に応じて最適な充電計画を提案するエネルギーマネジメントソリューションの実現をめざします。日立建機グループは、今後もお客さまや協創パートナーと共に、施工現場全体のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速してまいります。■実証試験の概要 ■関連情報・ 2024年9月12日 ニュースリリースバッテリー駆動式ショベル3機種と可搬式充電設備を国内で販売開始

2025/12/03 11:11 日立建機株式会社

-

日野自動車 燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」ラインオフ式を実施

日野自動車株式会社(本社:東京都日野市、社長:小木曽聡)は、古河工場(茨城県古河市)にて燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」の量産第1号車のラインオフ式を本日実施しました。 ラインオフ式 「日野プロフィア Z FCV」は、カーボンニュートラルと水素社会の実現に貢献すべく、環境性能と実用性を両立した国内初の燃料電池大型トラックの量産モデルで、本年10月24日に発売しました。車両はFCの普及期を見据え、量産工場である古河工場のディーゼル車と同じラインで混流生産しています。 式典に出席した日本事業COO 佐藤直樹は次のように述べました。 「このプロジェクトは決して平たんな道ではなく、技術的なチャンレンジをはじめとする数多くの難題を克服する必要がありました。メンバーのプロ意識と、水素社会実現にかける情熱で進めてきたからこそ今日があると思っています。また、共同開発のパートナーであるトヨタ自動車は、難易度の高い課題に対して共に真摯に向き合ってくださいました。今後ともカーボンニュートラルの実現に向けて、一層の協力関係を築いていきたいと思います。そしてこの日野プロフィア Z FCVが水素社会を推し進めていくことを祈念しています」 国内初となる燃料電池大型トラックの量産モデルの市販化を通じて、カーボンニュートラルと水素社会実現に貢献し、お客様・社会の課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指します。

2025/11/13 16:52 日野自動車株式会社

-

三菱ふそう 2種類の水素駆動の大型トラックコンセプトモデルを Japan Mobility Show 2025で世界初公開

水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」および液体水素搭載燃料電池大型トラック「H2FC」のワールドプレミアを「Japan Mobility Show 2025」で実施カーボンニュートラル輸送の実現に向けたソリューションとして、2種類の水素駆動大型トラックのコンセプトモデルを「JMS 2025」で展示三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、2025年10月30日(木)から11月9日(日)にかけて東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「Japan Mobility Show 2025(以下、JMS 2025)」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)にて、水素で駆動する大型トラック2種類のコンセプトモデルのワールドプレミアを行います。MFTBCは、水素を燃焼させるエンジン(内燃機関)で駆動する水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」、燃料電池システムで駆動する燃料電池大型トラック「H2FC」の2種類のコンセプトモデルを「JMS 2025」で世界初公開します。水素が持つ高いエネルギー量という特性により、長い航続距離や短い充填時間が可能になるため、重量物運搬や長距離輸送を伴う商用車のカーボンニュートラル化を実現する上で、水素は有効な手段であると当社は考えています。水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」は、ディーゼルトラックと共通のコンポーネントや技術を流用することで、より早くスムーズな水素車両への移行を可能にする車両です。水素エンジン技術は、特に高い出力が必要となる建設用車両などの用途に適した車両です。「H2IC」は、圧縮水素ガスを燃料として使用しています。液体水素搭載燃料電池大型トラック「H2FC」は、燃料電池システムが水素を電力に変換し、電気モーターを駆動させて走行する燃料電池トラックです。「H2FC」は、水素を液体状態で搭載しています。「H2FC」は、圧縮水素ガスと比べてより密度が高い液体水素を使用することで、最大1,200キロメートルの航続距離*¹を実現し、15分以内での充填が可能です。またディーゼル車と同等サイズのリヤボディを確保し、積載スペースへの制限もありません。*¹MFTBC社内評価に基づく(車両総重量25トン車、液体水素タンク容量80kg)「H2FC」は、国内初*²のサブクール液体水素(subcooled liquid hydrogen: sLH2)充填*³用の液体水素タンクを搭載した燃料電池大型トラックです。ダイムラートラック社が産業ガス、および水素インフラ構築技術の先駆者であるリンデ・エンジニアリングと共同開発したsLH2充填技術は、液体水素を扱う上でこれまで課題であったボイルオフガス(蒸発した水素ガス)を再液化することで、ボイルオフガスを排出する必要がなく、液体水素の充填が行える充填方式です。sLH2は車両走行時もボイルオフガスの排出を削減します。さらに、sLH2は圧縮水素ガスを使用する際に水素ステーションに必要な設備を大幅に簡素化できることから、インフラコストの削減にも貢献し、水素社会の実現にも貢献します。*²MFTBC調べ、2025年10月時点*³ 液体水素をポンプで加圧しながら車両に搭載された液体水素タンクに充填することで、液体水素タンク内のボイルオフガス(蒸発した水素ガス)が再液化され、ボイルオフガスを排出する必要がなく、急速に充填を行う液体水素の新しい充填技術です。MFTBCは液体水素を国内で唯一供給する*⁴岩谷産業株式会社(本社:大阪・東京、社長:間島寬、以下 岩谷産業)とsLH2充填技術の国内での確立を目指して、共同で研究を進めています。sLH2充填技術は、ISO規格化に向けて、関係者間で議論されています。日本国内では、MFTBCはsLH2充填に関する技術、規制及び商用化に関する共同研究を岩谷産業と取り組んでおり、sLH2充填技術の日本での確立に向けて取り組みを進めています。MFTBCはまた、同技術の国内での確立を実現するために、外部企業・機関との協力体制の構築を図っています。「JMS 2025」のMFTBCブースでは、岩谷産業とのパネルディスカッションや水素技術に関する展示を通じて、同技術について詳しくご紹介します。*⁴ 2025年10月現在電気小型トラックのフロントランナーとして、MFTBCは大型トラックの次世代のゼロエミッション車両においても主導していくことを目指しています。当社ブースでは、MFTBCが描く輸送の未来を実現するためのソリューションの展示を通じて、お客様やパートナーと実現していく輸送の未来を体験頂けます。

2025/10/22 10:57 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日野自動車 大阪・関西万博シャトルバスの合成燃料濃度100% を達成!

~万博シャトルバス、CO2 から製造した合成燃料100% 軽油を搭載して運行~ ENEOS株式会社西日本ジェイアールバス株式会社日野自動車株式会社 ENEOS株式会社(以下「ENEOS」)、西日本ジェイアールバス株式会社(以下「西日本JRバス」)、日野自動車株式会社(以下「日野自動車」)は、2025年日本国際博覧会(以下、「大阪・関西万博」)開幕※1以降、国内初となる※2再生可能エネルギーを起点とした合成燃料※34を使用した駅シャトルバス(以下、「万博シャトルバス」)の運行※5,6を実施してまいりました。万博シャトルバスへ供給する合成燃料は、大阪・関西万博開幕当初の低濃度から段階的に濃度を上げて100%を達成しましたので、お知らせいたします。 ENEOS、西日本JRバス、日野自動車の3社は、合成燃料を使用した万博シャトルバスの運行を通じて多くの皆さまに未来の燃料が導くカーボンニュートラル社会をご体験いただき、大阪・関西万博が掲げる「EXPO2025グリーンビジョン」の達成に向けて貢献してまいりました。 ENEOSはカーボンニュートラル社会の実現とトランジションに必要となるエネルギーの供給をリードするため、次世代燃料の一選択肢として合成燃料の技術開発・実証研究※4を行っています。合成燃料が徐々に普及する将来の社会形態を考慮し、総走行距離約25,000kmにおよぶ万博シャトルバスの運行においては、幅広い濃度を検証するため補給する合成燃料の濃度を段階的に上げて100%を達成しました。今後も、燃料・車両・運行の各社相互連携による実証を進めることで生産・利用拡大への期待に応え、将来の普及に備えてまいります。※1 2025年4月13日(日)~10月13日(月)の184日間開催※2 水素と二酸化炭素から一貫製造した合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初※3 原料に再生可能エネルギー由来の水素とCO2を使用することから、原料製造から製品利用 までの製品ライフサイクル全体において、CO2排出量を抑えることのできるクリーンな燃料※4 CO2からの合成燃料技術製造開発が、NEDONEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術プロジェクト」に採択。※5 2025年2月19日公表国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスが走行します!※6 2025年3月28日公表国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスお披露目式を開催<合成燃料100%軽油 撮影場所:ENEOS中央技術研究所内実証プラント>

2025/10/09 17:34 日野自動車株式会社

-

日野自動車、Japan Mobility Show 2025に出展

日野自動車株式会社(本社:東京都日野市、社長:小木曽聡、以下 日野)は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー)」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)に出展します。 日野は、会社の使命である「人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢献する」を出展テーマに据え、移動の未来に対する世の中の「問い」を切り口に、日野がステークホルダーの皆さまとともに考え、実現したい世界をご紹介します。足元の取り組みから近い将来の提案まで、持続可能な社会の実現に向け、お客様・社会の課題解決を目指すクルマやソリューションを展示します。初展示5台を含む全6台の車両は、すべて搭乗体験が可能です。 日野ブースの場所は東京ビッグサイト東6ホールです。■日野ブースの主な展示1. ポンチョドット(コンセプトカー)*初展示 地域の移動をもっと自由に、もっと柔軟に。小型BEVトラック「日野デュトロ Z EV」をベースにした地域の移動課題解決に貢献するコンセプトカーです。運転のしやすいコンパクトサイズでありながら人も物も一緒に運べ、買い物・送迎・物流など、幅広いシーンで賢く使えます。加えて自動運転先進技術を搭載し安全で豊かな暮らしを支えます。2. 日野プロフィア Z FCV (L4コンセプト)*初展示 本年9月17日に発売を発表した燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」に、参考展示として幹線輸送を想定した自動運転レベル4相当のデバイスを装着したL4※コンセプトを紹介します。※自動運転レベル4を示しています。自動運転レベル4とは、特定条件下における完全無人運転が可能なシステムです。●日野プロフィア Z FCV(2025年10月24日発売) カーボンニュートラルと水素社会の実現に貢献する燃料電池大型トラックです。大型トラックに求められる実用性と、環境性能を両立させた、日本初の量産モデルです。●L4コンセプト(参考展示) 日野は「交通死亡事故ゼロ」を掲げ、安心安全な暮らしのための先進技術開発を推進しています。会場では高速道路の自動運転車優先レーンの走行を想定した自動運転先進技術を紹介します。

2025/09/18 15:24 日野自動車株式会社

-

日野自動車、燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」新発売

水素社会実現への大きな一歩となる国内初の量産モデル 日野自動車株式会社(本社:東京都日野市、社長:小木曽聡、以下 日野)は、カーボンニュートラルと水素社会の実現に貢献すべく、環境性能と実用性を両立した国内初の燃料電池大型トラック量産モデル「日野プロフィア Z FCV」を10月24日に発売します。 日野プロフィア Z FCV ■発売の背景 日野はカーボンニュートラルの実現に向け走行中CO2排出量の大幅削減を掲げており、国内貨物自動車全体のCO2排出量の約6割を占める※1大型トラックの環境性能向上が課題のひとつとなっています。 商用車の電動化においては、高い環境性能はもちろんのこと、事業に使う車両としての実用性との両立が求められるため、走行距離や積載物、稼働シーンなどに応じて適材適所で最適なパワートレインを採用していくことが重要となります。日野はこの「マルチパスウェイ」の方針に基づき取り組んでおり、幹線輸送に使われる大型トラックには、十分な航続距離と積載量、そして短時間での燃料供給が求められるため、水素を燃料として発電する燃料電池車が有効であると考えています。 その考えのもと、2023年に「日野プロフィア Z FCV」の走行実証車を製作し、パートナーであるアサヒグループジャパン株式会社、西濃運輸株式会社、トヨタ自動車株式会社、NEXT Logistics Japan株式会社、ヤマト運輸株式会社とともに、各社の物流業務で使用しながら、走行距離のべ40万kmを超える実績を重ねてきました。■新型車両の特長 「日野プロフィア Z FCV」は、日野の大型トラック「日野プロフィア」をベースにトヨタ自動車株式会社と日野が共同開発、大型トラックに求められる耐久性と信頼性を確保するとともに、シャシは燃料電池車に最適なパッケージングを専用設計し、荷台スペースと積載量の最大化を図っています。パワートレインにはトヨタ「MIRAI」に採用しているFCスタックをベースに大型商用車向けに改良したものを2基搭載し、日野の大型車・電動車技術と走行制御を導入しました。水素充填時間15~30分で、幹線輸送に実用的な航続距離650km※2を確保しています。 なお、車両はFCの普及期を見据え、量産工場である古河工場(茨城県古河市)のディーゼル車と同じラインで混流生産します。■販売について フルメンテナンスリースでの提供となります。電動車導入時や月々のお支払いが明瞭であるほか、メンテナンスの行き届いた電動車の安定的な稼働によってお客様のビジネスに貢献します。 なお、当面は「燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」※3を中心に販売していきます。■車両諸元 国内初となる燃料電池大型トラックの量産モデルの市販化を通じて、カーボンニュートラルと水素社会実現に貢献し、お客様・社会の課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指します。 ※1 2023年国内貨物車保有台数、日野調べ※2 日野社内測定値(お客様の使用環境・運転方法により航続距離は変化します)※3 東北(福島県)、関東(東京都及び神奈川県)、中部(愛知県)、近畿(兵庫県)、九州(福岡県)。官民一体となり、先行的な燃料電池商用車の需要創出及び周辺需要の喚起を図っていく地域参考:経済産業省による燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域※4 室内長:約8,900mm / 積載量:約11,600kg(ドライバン) 架装により室内長・積載量は異なります

2025/09/17 15:05 日野自動車株式会社

-

日野自動車 「持続可能燃料閣僚会議」および「水素閣僚会議」で合成燃料バスを運行しました ~関係各国の閣僚ら、合成燃料を使用したバスで移動~

ENEOS株式会社西日本ジェイアールバス株式会社日野自動車株式会社 ENEOS株式会社(以下「ENEOS」)、西日本ジェイアールバス株式会社(以下「西日本JRバス」)、日野自動車株式会社(以下「日野自動車」)は、2025年9月15日に大阪府内で開催された経済産業省主催の「持続可能燃料閣僚会議※1」および「水素閣僚会議」において、関係各国・国際機関のエクスカーションに合成燃料を使用したバスを運行しましたので、お知らせいたします。本件は、日本国際博覧会(以下、「大阪・関西万博」)と連携した取組として実施しました。 ENEOS、西日本JRバス、日野自動車の3社は大阪・関西万博開幕※2以降、国内初となる※3合成燃料※4,5を使用した駅シャトルバスの運行※6,7を通じ、多くの皆さまに未来の燃料が導くカーボンニュートラル社会を体験いただいております。 今回初めての開催となる「持続可能燃料閣僚会議」においても、合成燃料を含む持続可能燃料の導入拡大に向けて議論を行う関係各国・国際機関の皆さまに、会議場から大阪・関西万博会場までの移動を、合成燃料を使用したバスにご乗車いただきました。 ENEOSは、カーボンニュートラル社会の実現とトランジションに必要となるエネルギーの供給をリードするため、次世代燃料の選択肢の一つとして合成燃料の技術開発・実証研究※5を行っています。今後も、燃料・車両・運行の各社相互連携による実証を進めることで生産・利用拡大への期待に応え、将来の普及に備えてまいります。※1 バイオ燃料、合成燃料、合成メタンなどの持続可能燃料の様々な分野における導入拡大に向けて今回初めて開催された。「持続可能な燃料とモビリティのためのイニシアティブ:ISFM(アイスファム)」推進の一環として、ブラジルと共催。※2 2025年4月13日(日)~10月13日(月)開催※3 水素と二酸化炭素から一貫製造した合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初※4 原料に再生可能エネルギー由来の水素とCO2を使用することから、原料製造から製品利用までの製品ライフサイクル全体において、CO2排出量を抑えることのできるクリーンな燃料※5 CO2からの合成燃料技術製造開発が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術プロジェクト」に採択。※6 2025年2月19日公表国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスが走行します!※7 2025年3月28日公表国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスお披露目式を開催<大阪・関西万博エクスカーションに使用した合成燃料バスの外観> <エクスカーションの様子、車中では合成燃料製造プロセスの説明動画を放映>

2025/09/16 15:22 日野自動車株式会社

-

三菱ふそう ミドリ安全・日本ゴアと 世界初・EV対応業務専用の作業服を共同開発

高電圧対応の安全性と、整備現場の環境に耐えうる作業性を両立FUSO海外サービス拠点から導入を計画三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、ミドリ安全株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:松村乾作、以下「ミドリ安全」)および日本ゴア合同会社(本社:東京都港区、代表職務執行者:香川泰章、以下「日本ゴア」)と共同で、世界初*1の電気自動車(EV)関連業務専用の作業服「ARCTECT GEAR for EV」(以下「本製品」)を開発しました。本製品は、整備や試験、組み立てといった、EVを扱うさまざまな業務で活用が可能です。*1 EV関連業務専用の作業服として。MFTBC・ミドリ安全調べ ARCTECT GEAR for EV 本製品は、EVの高電圧対応における安全性と、日々の業務における作業性を両立した、画期的な作業服です。EVの開発や普及が進む中、EVに携わる業務、特に整備の現場においては、従来の内燃機関車両とは異なり、EVの高電圧システムへの対応が必要です。特にバッテリーを扱う際には、感電やアーク放電といった重大事故のリスクがあります。そのため、EVを直接扱う人員は高電圧に関する専門知識を持つと同時に、EV機構の深部に触れる際には高電圧対応の作業服を着用することが安全上不可欠です。*2*2 MTFBCの「eCanter」を含め、EVの通常の運用時の安全性は認証や試験等によって保証されており、本製品の着用の必要はありません。本稿では整備や車両試験など、通常の運用よりも車両機構の深部に触れる可能性のある業務を主題にしています。EVを扱う特に整備の現場で作業服に求められることとして、狭所での作業に耐えうる可動性や、特に閉所での作業時の体温調節・吸汗速乾機能、そして高電圧・低電圧の頻繁な切り替えへの対応といった点が挙げられます。また、作業服の安全機能は、想定される使用期間中は著しく劣化してはなりません。これらの課題に対して、本製品は現場のニーズを満たす商品として開発されました。アーク熱に対する防護性、軽量性、透湿性を特徴とする日本ゴアの「PYRAD® ファブリクスby GORE-TEX LABS」を生地に採用することで、トレーニングウェアのような着心地と、現場から求められる作業性を実現しました。さらに、ミドリ安全が70年以上にわたって様々な安全衛生保護具を開発し続けてきた知見を活かし、日本ゴアとの共同検討によって、作業性を削ぐことなく高電圧作業環境での安全性を確保しました。本製品は最大1500VDC(直流電圧)および1000VAC(交流電圧)までを取り扱う作業環境で必要とされるIEC/EN 61482-2など、アーク熱防護性を含む複数の国際規格の認証を取得しています。*GORE、GORE-TEX、PYRADおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。MFTBCは2026年に本製品を複数の海外サービス拠点でメカニック向けに導入する計画です。ミドリ安全は同様の機能を持った製品を2026年夏より法人向けに販売する予定です。国内初*3の量産型電気小型トラック「eCanter」とともに商用車の電動化の先陣を切ってきたMFTBCは、日本政府の2050年カーボンニュートラル達成目標に貢献すべく、EVトラックが従来のディーゼル車両と同様に容易に運用できる環境整備に尽力しています。これまでもEVに触れる業務に携わる従業員に対しては高電圧対応のトレーニングを行うなど、安全性の確保には注意を払ってきましたが、今回の本製品の導入によって、EV対応における安全性のさらなる強化を図ります。*3 2017年10月時点、国内商用車メーカーとして ARCTECT GEAR for EVのプルゾン(左)とパンツ

2025/09/16 13:09 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日立建機 建築・土木・不動産の先端技術展「JAPAN BUILD」の「GX建機パビリオン」に出展

バッテリー駆動式ショベルZX55U-6EBと可搬式充電設備 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、8月27日~29日にインテックス大阪で、12月10日~12日に東京ビッグサイトで開催される、建築・土木・不動産の先端技術展「JAPAN BUILD」内の「GX建機パビリオン」に出展します。 「JAPAN BUILD」は、建築・土木・不動産業界の課題を解決する最新の製品が一堂に出展する日本最大級の専門展示会です。「GX建機パビリオン」は今回が初開催となります。 日立建機は、日本国内で販売しているバッテリー駆動式ショベルZX55U-6EB(5tクラス)および可搬式充電設備(メインユニット)を展示します。「GX建機パビリオン」への出展を通じて、電動建機・可搬式充電設備の普及を促進し、建設現場のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速してまいります。■展示内容1. バッテリー駆動式ショベルZX55U-6EB(5tクラス)・ 2023年6月より欧州、2024年9月より日本国内で販売開始。・ エンジン非搭載のため排出ガスゼロ・静音性に優れ、住宅街・屋内・地下などの密閉空間での作業に最適。・ バッテリーとケーブル電源の併用により、現場や充電設備の状況に応じた充電方法を選択可能。・ 2024年8月、国土交通省「GX建設機械認定制度」の認定を取得。2. 可搬式充電設備(日立建機と九州電力株式会社の共同開発)・ メインユニット、サブユニット、急速充電ユニットの3種類を自由な組み合わせで施工現場に導入可能。例えば、メインユニットにサブユニットを追加することで電気容量を拡大、急速充電ユニットを介して充電することで充電時間を約半分に短縮可能。・ 電動建機だけでなく照明機材や電動機器、電気自動車(EV)の充電や災害時の非常用電源としても活用可能。■建築・土木・不動産の先端技術展「JAPAN BUILD」概要公式サイト:https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp.html主催:RX Japan株式会社【大阪展】・日時:2025年8月27日(水)~29日(金)・会場:インテックス大阪(大阪府大阪市)・日立建機出展ブース番号:屋外SKY GATE 24‐35【東京展】・日時:2025年12月10日(水)~12日(金)・会場:東京ビッグサイト(東京都江東区)・日立建機出展ブース:建設資材EXPO

2025/08/21 13:30 日立建機株式会社

-

日野自動車と日野コンピューターシステム、「自治体・公共Week 2025」に出展

日野自動車と日野のITソリューションカンパニーである日野コンピューターシステムは、7月2日(水)~7月4日(金)、東京ビッグサイト(南1~4ホール)で行われる「自治体・公共Week 2025」に共同出展します。 自治体・公共Weekは、自治体・公共の課題解決に役立つソリューションを展示し、「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」を目指す展示会です。 日野自動車と日野コンピューターシステムの展示では、持続的な交通サービスとカーボンニュートラルの実現に向け、自家用有償トータルサポート、GOMIRUTO(ごみると)、トラック・バスから取得したコネクティッドデータを活用した取り組みを紹介します。■主な出展内容1. 自家用有償トータルサポート深刻化する公共交通の担い手不足に向けた日野のソリューションです。中山間地域を中心に広がりつつある自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)の導入~運行管理を一括で支援し、地域の移動手段の確保に貢献します。2.ごみ収集業界向けソリューション「GOMIRUTO」ごみ収集に関わるさまざまな情報をリアルタイムに記録・伝達することで、業務の効率化と品質向上を実現する日野のソリューションです。住民サービスの向上や収集現場の人手不足対策に取り組む自治体への支援を通じて、地域のごみ収集を支え、持続可能な循環型社会の実現に貢献します。3.日野コネクティッドデータサービス日野のコネクティッドサービス「HINO-CONNECT」を活用した、水素ステーションの需要予測やCO2排出量を可視化する日野コンピューターシステムのサービスです。車両の水素化や輸送の脱炭素化支援を通し、カーボンニュートラルの実現に貢献します。 ブースイメージ 持続可能な社会の実現に向けた日野と日野コンピューターシステムの取り組みを、ぜひ会場でご覧ください。

2025/06/24 15:01 日野自動車株式会社

-

三菱ふそう 岩谷産業とサブクール液化水素(sLH2)充填技術の 共同研究開発について基本合意書を締結

sLH2充填技術の研究を共同で実施sLH2充填は圧縮水素ガスと比較して、より高い燃料貯蔵密度、より長い航続距離、充填時間の短縮化、より低い運用コスト、より高いエネルギー効率といった面で優位性を持つ両社共同でsLH2充填に関する技術、規制及び商用化に関する研究を予定三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、岩谷産業株式会社(本社:大阪・東京、社長:間島寬、以下 岩谷産業)と液化水素を利用した水素燃料商用車向けの水素充填技術の研究開発に関する基本合意書を締結したことを発表しました。両社は、新たな液化水素の充填方法であるサブクール液化水素(subcooled liquid hydrogen: sLH2)充填技術に関する研究開発を共同で行います。sLH2充填は圧縮水素ガスと比較して、水素燃料のより高い貯蔵密度、より長い航続距離、充填時間の短縮化、より低い運用コスト、より高いエネルギー効率といった面で優位性を持ちます。岩谷産業とMFTBCは、sLH2充填に関する技術、規制及び商用化に関する共同研究を行い、sLH2充填技術の日本での確立に向けて取り組みを進めてまいります。長距離輸送を中心に重量物運搬を行う商用車のカーボンニュートラル化を実現する上で、水素燃料は重要な手段であると見られています。水素は従来、圧縮ガスとして車内に貯蔵する形で用いられています。<協業内容>・液化水素充填に関する技術開発及び技術提携・液化水素に関する規制および認証に関する調査・充填インフラに関するビジネス関連事項の調査・充填インフラや水素燃料車両の普及に関するマーケティング活動■sLH2充填について:液化水素をポンプで加圧しながら車両に搭載された液化水素タンクに充填することで、液化水素タンク内のボイルオフガス(蒸発した水素ガス)が再液化され、ボイルオフガスを排出する必要がなく、急速に充填を行う液化水素の新しい充填技術です。sLH2充填技術の利用により、水素ステーションで圧縮水素ガスを利用する工程で通常必要となる設備の多くを省略できるため、水素ステーションの投資コストを削減できます。また、水素を利用する際に加圧する圧力がとても低いため、水素の圧縮工程で消費されるエネルギーも大幅に削減できるメリットがあり、水素ステーションの運用コストも削減できます。sLH2充填技術は、ダイムラートラックとドイツのリンデ・エンジニアリング(Linde Engineering)によって共同開発され、この技術はISO規格化に向けて、関係者間で議論されています。■ダイムラートラックのsLH2充填プロジェクトについて:MFTBCの親会社であるダイムラートラックは、特により厳しい条件下での重量物輸送や長距離輸送において、水素駆動の車両はバッテリー駆動EVと比べてより優れたソリューションになり得るとの見解を提示しています。ダイムラートラックでは、水素駆動の車両開発では液化水素が適していると見ており、液化水素を使用するメルセデスベンツ・ブランドの大型燃料電池トラックのプロトタイプ「GenH2 Truck」を開発し、お客様先での実証も2024年より開始しました。さらに、ボルボグループとの合弁会社セルセントリック(cellcentric)を通じて大型トラック向けの燃料電池システムの開発・生産を進めています。sLH2充填技術は、「GenH2 Truck」のお客様先での実証で導入されています。「sLH2」充填技術を使用して水素充填を行う場合、水素ステーションで圧縮水素ガスを利用する工程で通常必要となる設備の多くを省略できるため、水素ステーションの設備コストや、必要なスペース、水素の圧縮工程で消費されるエネルギーを大幅に削減できるメリットがあります。MFTBCは持続可能な未来の実現に向けて、研究開発を通じて先進技術の先駆者となることを目指しています。当社では持続可能な未来の実現に不可欠な要素となる「製品」「お客様」「インフラ」の3つを柱に掲げ、相互に関連する3つの柱による研究開発を行っています。岩谷産業との協業で当社は「インフラ」の柱を中心に、液化水素に関わる研究開発を進めていきます。

2025/05/21 13:28 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日野自動車と日野コンピュータシステム、「2025NEW環境展」に出展

日野自動車と日野のITソリューションカンパニーである日野コンピュータシステムは、5月28日(水)~5月30日(金)の3日間、東京ビッグサイト(有明)東展示場および屋外会場で行われる「2025NEW環境展」に2社で共同出展します。 NEW環境展は、資源の有効利用や新エネルギー、省エネルギーの推進、CO2排出削減などに向けた環境技術・サービスを一堂に展示することで、環境保全への啓発を行い、国民生活の安定と環境関連産業の発展を目指すものです。 展示では、循環型社会とカーボンニュートラルの実現に向け、トラック・バスから取得したコネクティッドデータを活用した取り組みを紹介しています。■主な出展内容1. ごみ収集業界向けソリューション「GOMIRUTO(ごみると)」ごみ収集に関わる様々な情報をリアルタイムに記録・伝達することで、業務の効率化と品質向上を実現する日野のソリューションです。収集現場の人手不足や高齢化に悩む事業者、自治体への支援を通じて、地域のごみ収集を支え、持続可能な循環型社会の実現に貢献します。2. 日野コネクティッドデータサービス日野のコネクティッドサービス「HINO-CONNECT」を活用した、水素ステーションの需要予測やCO2排出量を可視化する日野コンピュータシステムのサービスです。車両の水素化や輸送の脱炭素化支援を通し、カーボンニュートラルの実現に貢献します。 <ブースイメージ> 持続可能な社会の実現に向けた日野と日野コンピュータシステムの取り組みを是非会場でご覧ください!

2025/05/20 15:01 日野自動車株式会社

-

日野自動車、「人とくるまのテクノロジー展 2025」に出展

―居室の新たな活用例として日野デュトロ Z EV モバイルオフィスを初公開― 日野自動車株式会社(本社:東京都日野市、社長:小木曽聡、以下 日野)は、5月21日(水)~23日(金)、パシフィコ横浜にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」、および7月16日(水)~18日(金)、Aichi Sky Expo(愛知国際展示場)にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA」(主催:公益社団法人自動車技術会)に出展します。 日野ブースイメージ 日野は「豊かで住みよい世界と未来」の実現に向け、物流における効率化やカーボンニュートラル、安全性の向上といったお客様の困りごとと社会課題の解決に取り組んでいます。本イベントでは物流効率化の取り組みを中心に日野の先進技術を紹介します。1. 日野デュトロ Z EV モバイルオフィス日野デュトロ Z EVは、2022年6月に発売以来、主にラストワンマイル配送の現場で活躍しています。この車両をベースにした今回の新たな提案は、電動車ならではの荷台の低さを生かしてできたモバイルオフィスです。普通免許で運転可能なコンパクトサイズでありながら、居室をストレスなく往来できる室内高を備えています。オフィスが簡単に移動できることから、屋外イベントや災害時の現場管制室として活用するなど柔軟に運用できます。なお、災害などによる非常時には専用機器(別売)により、家庭用100V電源として外部給電が可能です。会場では実車を初めて展示します。居室空間の使い勝手の良さをご体感ください。 日野デュトロ Z EV モバイルオフィス(前) 日野デュトロ Z EV モバイルオフィス(後) 居室 <日野デュトロ Z EVとは>日野デュトロ Z EVは、使い勝手とゼロエミッションを両立する小型BEVトラックです。BEV専用シャシにより実現した超低床構造で、荷役作業性や乗降性に優れ、ドライバーの負担軽減に貢献しています。商品ページはこちら2. お客様の困りごとや社会課題の解決に向けた取り組み事例紹介お客様の困りごとや社会課題の解決に向けた日野の取り組みの全体像や、それを支えるビッグデータ活用・デジタル技術の活用について具体的な事例を紹介します。・カーボンニュートラルに向けた取り組み事例・自動運転や安全技術の取り組み事例・自家用有償トータルサポートやGOMIRUTOといったソリューションサービスの紹介・CUBE-LINXによる商用EVの導入・運行支援事業紹介・日野コンピューターシステムによるコネクティッドデータの活用について3. 【名古屋会場限定】燃料電池大型トラック 「日野プロフィア Z FCV」(走行実証中)カーボンニュートラルと水素社会の普及に貢献する日野プロフィア Z FCVは、トヨタ自動車と日野によって共同開発し、お客様に実際に使用していただく走行実証を通じて実用化に向けた取り組みを推進しています。大型トラックは幹線輸送に使用されることが多く、積載量や航続距離など実用性と環境性能の高次元での両立を目指しています。 日野プロフィア Z FCV 4. 【名古屋会場限定】小型ノンステップBEVバス「HINO N-mobi Prototype」西鉄車体技術株式会社様が日野デュトロ Z EV をベースに改造し製作した車両(試作車)です。コンパクトな車体は、地方の狭隘路や交通空白地帯への人の移動を可能にし、バス事業者・自治体の困りごと解決に貢献できます。効率よく配置した座席レイアウトや広い窓によって快適な空間を実現しています。 HINO N-mobi Prototype

2025/05/14 15:04 日野自動車株式会社

-

三菱ふそう エネルギーマネジメントシステムの国際規格 ISO50001の認証を取得

川崎製作所・中津工場が取得エネルギーマネジメントシステムの効率的な実行と信頼性・国際競争力強化に貢献2025年の全製造拠点カーボンニュートラル達成を目指す三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、川崎製作所(神奈川県川崎市)および中津工場(神奈川県愛川町)でエネルギーマネジメントシステムの国際規格である「ISO50001:2018」(以下ISO50001)の認証を取得しました。エネルギーマネジメントシステムの運用は、企業のエネルギー効率の向上、エネルギー消費量およびコストの削減、継続的改善の着実な実施などにつながり、二酸化炭素(CO2)排出量および環境負荷の低減に貢献します。そのエネルギーマネジメントシステムの国際規格であるISO50001は、事業者が使用するエネルギーを管理し、継続的改善を図るエネルギーマネジメントシステムの確立を目的に、国際標準化機構(ISO)が必要な事項を定めたものです。脱炭素への取り組みが事業者にとって喫緊の課題となる中、ISO50001は環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001とあわせ、欧州を中心に世界的に活用されています。ISO50001の認証取得は、ISO50001の体系的なプロセスに従ったエネルギーマネジメントシステムの効率的な実行とともに、外部機関による認証によって自社のエネルギーマネジメントシステムに対する信頼性や国際市場における競争力を付加することに貢献します。このたびMFTBCは第三者認証機関であるビューローベリタスジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:外崎達人)の初回認証審査を経て、ISO50001の認証を受けました。認証は両製造拠点および川崎製作所内の本社機能・開発機能が対象です。MFTBCの親会社ダイムラートラック社は、2025年内にグループ全製造拠点でのISO50001の認証取得を目指しており、MFTBC川崎製作所・中津工場の取得もその一歩です。MFTBCは1999年に環境マネジメントシステムの国際認証ISO14001の認証を取得しています。今後はISO14001およびISO50001の要求事項の着実な遂行によって、2025年に国内すべての製造拠点を実質カーボンニュートラル化する目標の実現と、その後もさらにサステナブルな製造拠点を作っていくことにつなげます。 ISO50001の認証を受けた川崎製作所(左)と中津工場

2025/04/15 16:48 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

三菱ふそう 「eCanter」ユーザー向け充電器メンテナンスサービスを開始

「FUSO グリーンリース®」を通じて提供。ミライト・ワンがメンテナンス作業を実施法人専用サービスとして、「eCanter」運用環境のさらなる改善に貢献EVに不可欠な充電器の導入からメンテナンスまでをFUSO経由でワンストップ化、EVシフトをより容易に三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・ デッペン、以下MFTBC)は、MFTBCの電気小型トラック「eCanter」のユーザー向けの充電器メ ンテナンスサービス(以下「本サービス」)を、2025年4月より開始します。本サービスは、 「FUSO グリーンリース®」による「eCanter」の新規導入を対象に、全国の三菱ふそう販売店から申し込みが可能です。**「FUSO グリーンリース」は、三菱ふそうトラック・バス株式会社の登録商標です。*すでに運用いただいている「eCanter」の中途加入はできません。本サービスは、ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:ハンス=ゲオルク・フォン・グンペンベーアグ)による「eCanter」専用のリース商品「FUSO グリーンリース®」の付帯サービスとして提供する、法人ユーザー専用のサービスです。株式会社ミライト・ワン(本社:東京都江東区、代表取締役社長:中山俊樹、以下「ミライト・ワン」)が、4千基を超える豊富なEV充電器施工実績による知見を活かし、高品質なメンテナンス作業を提供します。 ※画像はイメージです MFTBCは商用車メーカーとして、「eCanter」のユーザーに対し、実用的なサービス内容・料金 設定の本サービスの提供により、「eCanter」の使用環境のさらなる改善に努めます。また、 MFTBCが2022年より提供している「充電器・充電器設置サービス」と本サービスの組み合わせにより、お客様は充電器の導入からメンテナンスまでをFUSOを通じてワンストップで利用できるようになります。EVトラック向け充電器は、お客様の多くが自事業所に導入する、EVトラックの導入・運用の上 で重要な設備です。商用車の脱炭素化の緩やかな進展に伴い、EVトラックの充電器機種が増えている一方、充電器のメンテナンスサービスは開発途上です。EVトラック向け充電器は法人ユーザーの使用が前提となるため、充電器の使用者、使用の頻度や状況などが、パブリックユースを前提とする公共充電器などと比べて想定しやすい傾向にあります。本サービスは、一般的な充電器メンテナンスにおける充電器の損傷のリスク、問い合わせ対応の頻度などのコスト設定において考慮すべき要素を最小限に抑え、実用的なサービス内容および料金を設定しました。故障対応は状況に応じた料金請求のため、お客様はリスクに対して余分な料金を支払うことなく、充電器の実際の使用状況に応じた、最適な料金負担で済みます。また、普通・急速充電器ともに、故障時は原因特定から修理までをミライト・ワンが行うため、 ユーザー側の作業が不要です。保守費用が安価な普通充電器では、故障時の原因特定をサービス内容に盛り込んだことで、サービスの普及と実用的な活用を目指します。国内のEV向け充電器をめぐっては、経済産業省が2030年までに30万口の充電設備を設置する目標を掲げています。今後、EV向け充電設備の設置件数増加に伴い、充電器の保守点検ニーズが飛躍的に高まることが見込まれます。本サービスは、MFTBCがお客様のEVトラックの導入・運用をサポートする包括的サービスプログラム「FUSO e モビリティソリューションズ」の一環です。MFTBCは今後も、2050年カーボンニュートラルの達成に寄与する製品・サービスの開発に努めてまいります。

2025/04/09 15:25 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日野自動車 国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスお披露目式を開催 ~ラッピングバスを初披露!~

ENEOS株式会社西日本ジェイアールバス株式会社日野自動車株式会社 ENEOS株式会社(代表取締役社長 山口 敦治、以下「ENEOS」)、西日本ジェイアールバス株式会社(代表取締役社長 北野 眞、以下「西日本JRバス」)、日野自動車株式会社(代表取締役社長 小木曽 聡、以下「日野自動車」)は、2025年日本国際博覧会(以下、「大阪・関西万博」)開催期間中※1に、国内初となる※2合成燃料※3・4を使用した駅シャトルバス(以下、「万博シャトルバス」)を運行※4いたします。運行に先立ち、3月27日(木)11時より、乗り場となる「うめきたグリーンプレイスバス駐車場」において万博シャトルバスのお披露目式を開催しましたので、お知らせいたします。 お披露目式では、ご来賓の皆さまに独自のラッピングを施したシャトルバスにご乗車いただき、合成燃料での走行を体感いただきました。大阪・関西万博期間中には、万博シャトルバスが大阪駅(うめきたグリーンプレイスバス駐車場)と大阪・関西万博会場間を走行します。ぜひ多くの皆さまに合成燃料を使用した万博シャトルバスにご乗車いただき、一足早く未来の燃料が導くカーボンニュートラル社会をご体験ください。 ENEOS、西日本JRバス、日野自動車の3社は、万博シャトルバスの運行を実現することで、大阪・関西万博が掲げる「EXPO2025 グリーンビジョン」の達成に貢献してまいります。※1 2025年4月13日(日)~10月13日(月)※2 水素と二酸化炭素から一貫製造した合成燃料を営業車両の運行に使用することは国内初※3 原料に再生可能エネルギー由来の水素とCO2を使用することから、原料製造から製品利用までの製品ライフサイクル全体において、CO2排出量を抑えることのできるクリーンな燃料。※4 CO2からの合成燃料技術製造開発が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術プロジェクト」に採択。※5 2025年2月19日公表国内初となる合成燃料を使用した万博シャトルバスが走行します!【合成燃料万博シャトルバスデザイン】 【お披露目式の様子】<テープカット> <ご来賓の皆さま>左から1人目 西日本ジェイアールバス株式会社 代表取締役社長 北野 眞同2人目 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長兼執行役員 地域まちづくり本部長 春名 幸一 様同3人目 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 飯村 亜紀子 様同4人目 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料供給基盤整備課 課長 永井 岳彦 様同5人目 ENEOS 株式会社 代表取締役社長 山口 敦治同6人目 国土交通省 近畿運輸局 自動車交通部 部長 西野 光 様同7人目 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 持続可能性局長 永見 靖 様同8人目 日野自動車株式会社 CTO 脇村 誠同9人目 ENEOS 株式会社 執行理事 中央技術研究所長 佐藤 康司<合成燃料万博シャトルバス走行の様子>

2025/03/28 13:21 日野自動車株式会社

-

三菱ふそう カーボンニュートラル化に向けた2024年の実績

2024年に電気小型トラック「eCanter」の国内販売台数は前年比23%増加戦略的パートナーシップの強化により、物流業界のカーボンニュートラル化を促進「製品」「お客様」「インフラ」の3つの柱で、輸送のカーボンニュートラル化を加速三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:カール・デッペン、以下 MFTBC)は、2024年のカーボンニュートラル化への取り組み及び実績を発表しました。カーボンニュートラル化に関する2024年実績2024年に電気小型トラック「eCanter」の国内販売台数は前年比23%増加しました。2024年のダイムラートラック・グループ全体のEVトラック及びバスの総販売台数は4,035台となり、前年比17%増を達成しました。「eCanter」は2024年に香港、トルコ、台湾、インドネシア、シンガポールで初投入し、グローバル市場での展開をさらに拡大しました。現在、「eCanter」はアジア、オセアニア、EU、ユーラシア大陸から南米まで合計38の海外市場で販売し、世界の多くの地域でカーボンニュートラル輸送に向けたソリューションを提供しています。2017年に国内初の量産型電気小型トラック「eCanter」を発売して以来、これまでにグローバルで3,800台以上が導入され、グローバル全体での走行距離は1,200万km以上に到達しています。2024年に達成したこれらの実績は、「eCanter」の多様な業界や地域での汎用性を実証しています。製品面での取り組みに加え、MFTBCは親会社ダイムラートラックの「グリーン・プロダクション・イニシアティブ」の一環として、2025年内に国内の全生産拠点でカーボンニュートラルの達成を目指しています*。* 排出される二酸化炭素(CO₂)と吸収されるCO₂の合計がゼロ以下の状態。戦略的パートナーシップでカーボンニュートラル化を加速MFTBCは、ゼロエミッション車両技術における戦略的パートナーシップを通じて、カーボンニュートラル化に向けた取り組みを加速しています。2023年以降、MFTBCはAmple Inc.(本社:米国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO:ハレド・ハッソウナ、President:ジョン デ ソーザ、以下「Ample」)と提携し、「eCanter」を利用したバッテリー交換式EVトラックを実証しています。2024年8月から約4か月間、Ample、ヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:長尾裕)ならびにENEOSホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:宮田知秀)と京都市内で実証を行いました。この取り組みは、EVトラックの稼働率を向上させ、物流業界のEVトラックへの移行を支援することを目指しています。またMFTBCは2024年9月に、株式会社ダイヘン(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:蓑毛正一郎)および、株式会社三菱総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:籔田健二) と共同で、「eCanter」を用いた停車中ワイヤレス充電の実証試験を行うことを発表しました。本実験は、EVトラックにワイヤレス充電システムを採用することの実用性や課題評価を目的としており、環境省の「令和6年度 運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業」に採択されました。2024年6月には、三菱商事株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:中西 勝也)および三菱自動車工業株式会社(本社:東京都港区、代表執行役社長 兼 最高経営責任者:加藤 隆雄)と、新会社「イブニオン株式会社」(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:窪田賢太)を共同で設立しました。イブニオンは2024年10月にオンラインプラットフォーム「イブニオンプレイス」を正式に立ち上げ、EVのスムーズな移行と運用を促進するための総合的な情報とサービスを提供しています。また2024年12月、MFTBCは国立大学法人山梨大学(本部:甲府市、学長:中村和彦)と包括的連携協定を締結し、水素・燃料電池分野における研究開発での連携を図ることに合意しました。両者は技術発展と人材育成を通じて、2050年までに日本が目指すカーボンニュートラル社会の実現を目指し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。MFTBCは「eCanter」のバッテリーの価値を最大化する「バッテリーライフサイクルマネジメント」の枠組みについても、パートナーシップを通じて取り組んでいます。「eCanter」車両から回収したバッテリーは、2025年1月に発表したCONNEXX SYSTEMS株式会社(本社:京都府精華町、代表取締役:塚本壽)との「バッテリーセカンドライフ」の取り組みにより、EV充電器付きの蓄電システムとして再利用します。2025年2月に京都府向日市で実証を開始し、同年夏ごろにはMFTBC川崎製作所でも実証を行う予定です。その役割を終えた後は、2024年9月に発表したシンガポールのTrue 2 Materials Pte, Ltd(本社:シンガポール市、CEO: Richard Carlow)と連携し、使用済みEVバッテリーから正負極材や電解質として回収する「材料回収」によって、バッテリー資源の有効活用と価値の最大化を目指しています。「材料回収」は2025年に川崎製作所に実証設備を設置し、実証実験を行っています。カーボンニュートラル化に向けた取り組みMFTBCは、2039年までに国内で発売する全ての新車をカーボンニュートラル車両にするビジョンを掲げています。同ビジョン実現に向けて「製品」「お客様」「インフラ」の3つを柱に掲げ、カーボンニュートラル化に向けた取り組みを進めています。カーボンニュートラル車両への移行を実現するには、ビジネスに適した製品、充電インフラ、そしてお客様の支持なしには成功しないと考えています。カーボンニュートラル輸送実現への道を前進させるには、この3つの柱は必須の要素となります。「製品」については、MFTBCは信頼性、柔軟性、そして優れた性能を組み合わせたソリューションを提供し、より多くのゼロエミッション車両を投入することを目指しています。「お客様」については、MFTBCは物流業界の主要なお客様と積極的に関わり、将来の技術を体験する機会やサポート、補助金に関する包括的ガイダンスを提供します。「インフラ」については、パートナーシップ提携を通じて、使いやすい充電と稼働時間の最適化により、ゼロエミッション車両を従来のディーゼル車と同様に利用できるようにすることを目指しています。「商用車業界におけるカーボンニュートラル化のフロントランナーとして、当社はお客様の多様な輸送ニーズへの対応に向けて、様々なアプローチを通じてゼロエミッション車両のラインアップ拡大を目指しています。このビジョンを実現するには、電気トラックと水素燃料車両のインフラ整備が不可欠です。日本では現在、一般的に利用可能な電気トラック用充電設備は未だ限られており、低コストの水素充填ステーションも必要です。カーボンニュートラル輸送を実現可能にするためには、政府機関、インフラ設備のプロバイダー、お客様や自動車メーカーが密に連携し、日本政府が掲げる道路の脱炭素化に向けた目標達成への取り組みを進めていくことが重要です。」(カール・デッペン、MFTBC代表取締役社長・CEO)MFTBCは2025年も、これらの分野における新たな取り組みを随時発表していきます。「2024環境報告書」はこちら

2025/03/27 16:38 三菱ふそうトラック・バス株式会社

- 1

- 5

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

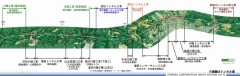

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社