-

三菱ふそう 松山支店をリニューアルオープン

2020 年 7 月 7 日●四国最大の三菱ふそう販売・サービス拠点を大規模リニューアル ●四国初の電気トラック用急速充電設備を新設 ●国内販売拠点の改装や新設を通し、高品質なサービスを提供し、 労務環境を改善する「ミライ」プロジェクトの一環 ●国内販売拠点でプロセス改善と意識改革への取り組みを実施 松山支店 外観 三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・ シック)は四国で最大の入庫数を有する愛媛県の旗艦拠点である松山支店を大幅改装し、7月6日(月)より営業を開始しました。松山拠点は松山市及び周辺3市他を管轄する営業・サービス拠点です。松山市の瀬戸内海沿岸部には工業地帯が広がり、本州や九州及び離島を結ぶ旅客航路や多数の貨物船が寄港する四国最大の工業港の松山外港を有しています。また、四国最大の都市として、近年では都市部への複合商業施設の建設や高規格道路の整備等が行われる等、再開発が進んでおり、今後更なる物流需要が期待できることから、今回の大規模改修を通して更なるサービス向上を目指します。 今回のリニューアルは、国内販売拠点の改装や新設を通し高品質なサービスを提供し、労務環境を改善する「ミライ」プロジェクトの一環です。ふそうディーラーコンセプトに基づく外観によりイメージを一新し、耐久性が高い建材により安全対策を強化しました。お客様待合室は男女別とし、女性用待合室には独立洗面台を設備することで、女性ドライバーの方にも快適に過ごせる空間を設けました。また食堂や更衣室等の各居室を全面改装することで、従業員の労務環境を改善しました。 整備工場内では、全床面・壁面を塗装替えし、最新リフトに入れ替えることで、作業環境の効率性と安全性を向上しました。また、迅速な部品供給を目的に部品庫の拡幅を図り、メカニックルームは面積を従来の2倍に拡張し業務の効率化を図りました。加えて、電気トラック用の急速充電設備を1機新設しました。2017年に発表した電気小型トラック「eCanter」は現在国内外で160台以上が稼動しており、電動で駆動することで排出ガスが一切出ない電気小型トラック「eCanter」は、今日の都市が抱える騒音や排出ガス、CO2低減の課題に向けたソリューションとして、国内外のお客様から高く評価されています。今後更なる電動化に向け、国内拠点に急速充電設備を増設していきます。 また、昨年末に「ミライ」プロジェクト拠点としてリニューアルした郡山支店に続き、デジタルで入庫や工程管理を可能にするモニターを試験的に導入します。従来のアナログでの管理から移行し、また事務所とメカルームのモニターを連携することにより、業務効率を高めます。 設備の大幅改良に加えて、従業員のプロセス改善と意識改革への取り組みを行う「リテールエクセレンス」活動も全国の拠点で推進しています。2018年に開始した当活動は、数名の従業員を異なる 拠点に派遣し、現地従業員と共に課題を洗い出し解決する活動です。松山支店では2019年に活動を行い、整備工場内のレイアウトの変更により作業動線を見直すなど、従業員の作業効率が向上しました。 「ミライ」プロジェクトについて お客様第一を掲げるMFTBCの中核を担う「ミライ」プロジェクトは、高品質なサービスをお客様に提供し、 また従業員の働く環境を改善することを目的に国内販売拠点の設備や施設の改良を「ソフト」と「ハード」を組み合わせたアプローチにより行うプロジェクトです。 ソフト面では、2017年に国内販売拠点で開始した「リテールエクセレンス」と呼ぶ活動の下、整備業務のプロセス改善と販売部門社員への意識改革を促進します。ハード面では、プロジェクトのコンセプトである「3R」(改装 -Refurbish、再建 –Rebuild、移転 -Relocate) に基づき、全販売拠点を対象に評価を行い設備と施設の改良を実施します。 「松山支店リニューアル式典の様子」 (写真) (左より:工場長 桐畑 高見/ 西日本ふそう社長 隅田 洋二/ 代表取締役社長・CEO ハートムット・シック/取締役副社長兼 国内販売・サービス本部長 林春樹/ 支店長 妹尾 浩司) 「松山支店」概要 所在地:愛媛県松山市空港通6-17-8 電話番号:089-972-1151(営業・サービス共通) 営業時間:8:30-19:00 業務内容: 三菱ふそう製トラック・バスの販売、並びに 上記各種製品に伴う整備 および 部用品販売(等) 整備ストール数:18ストール [プレスリリース内容の問い合せ先]広報部 若尾TEL:044-330-7749/E-Mail:ayako.wakao@daimler.com

2020/07/07 18:03 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

日立建機 営業・サービス員向けアプリ「ConSite®Navi」を活用してサービス品質を向上 ~グループを横断して、デジタル技術を活用した業務改革を推進~

2020 年 7 月 2 日日立建機株式会社日立建機日本株式会社 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機) は、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を進めるため、業務改革を本年度より本格的に推進しています。その一環として、日立建機の子会社で、国内の建設機械の販売や部品・サービス事業などを担う日立建機日本株式会社(取締役社長:榎本 一雄/以下、日立建機日本)は、営業・サービス員のタブレット端末専用アプリ「ConSite®Navi」を開発し、4 月 1 日より全国で活用を開始しました。 「ConSite®Navi」は、日立建機日本が独自に開発した営業・サービス員向けのタブレット端末専用アプリです。2018 年 8 月から 2019 年 1 月にかけて、日立建機日本が、デジタル技術を活用した業務改革のアイデアとして開発し、その後、教育推進を行い、今年度より本格的な運用を始めました。具体的には、これまで個別に管理されていた「ConSite®」*の機械情報と、日立建機日本の営業・サービス員の訪問履歴、修理履歴、担当者個人の訪問スケジュールなどの情報をリアルタイムに同期して地図上で表示することで、営業拠点の営業・サービス員が効率よくスピーディーにお客さまをサポート、訪問することが可能になりました。 「ConSite® Navi」概念図 日立建機が「ConSite®」のデータと日立建機日本の営業システムをつなぐインターフェースを提供することで、「ConSite® Navi」で双方の情報を活用できるようになりました。これまで個別に管理されていたデータを連携することで、日立建機グループ内で業務改革が促進されます。 *IoTを活用し、建設機械の稼働・位置情報などのビッグデータを蓄積するGlobal e-Service®(グローバルイーサービス)のデータに基づく。 ■「ConSite®Navi」の効果 営業・サービス員個人の経験を問わず、効率よくお客さまの現場への訪問とアプローチを行い、コミュニケーションを図ることができるようになりました。これにより、2019 年度の日本国内における稼働機械のメンテナンスの実施台数や、これに伴う部品・サービスの受注額が、前年度に比べてそれぞれ約 1.2 倍に増加しました。 ①事例1:離島のお客さまとのコミュニケーションが円滑に 離島のお客さまへの訪問は長距離移動が伴うため、本島のお客さまと比べ訪問回数が少なく、営業所Aの担当者自身もお客さまとのコミュニケーション不足を実感していました。状況を改善すべく、「ConSite®Navi」を用いて島内のお客さまのすべての機械の稼働状況を調査しました。年式の古い機械を中心に「ConSite®Shot」で写真付きの点検レポートを作成し、その場でお客さまや販売店に報告しました。効率よく島内の機械を点検することで、お客さまからは「最近よく来てくれるね」とお声がけいただき、顧客満足度の向上につながりました。結果として、営業所 A の2019年度のメンテナンスや消耗品の取引社数、受注件数ともに前年度に比べてそれぞれ約 1.2 倍増加しました。 ②事例 2:効率的な訪問ルートを策定し、点検レポートで機械の故障を予防保全 2018 年度上期、営業所 B の担当エリアで、日立建機の機械を多数保有かつ複数の現場で施工されているお客さまがいらっしゃいました。複数の現場には、「ConSite®Navi」 を活用して一番効率的なルートで訪問しました。訪問時には、定期レポートに加えて「ConSite®Shot」で保有機械の点検の結果も報告しながら、日々のメンテナンスの重要性を伝えたり、 機械が壊れてしまう前の適 切なタイミングで修理や部品交換を行いました。 こうして機械の故障を未然に防ぐことで、2019 年上期の緊急修理件数は 4 割減となりました。機械の休車も減少し、お客さまには大変喜んでいただきました。営業所 B における 「ConSite®Shot」を使ったお客さまへのサービス提案数は、2019 年度は前年度に比べて約 1.2 倍に増加しました。 ③事例 3:お客さまの業種にとらわれずに、ニーズに沿ったご提案を実現 営業所 C の担当エリアで、一般的な土木業のお客さまに比べて、林業や他業種のお客さまへの訪問回数が低迷している事例がありました。そこで、「ConSite®Navi」を活用して機械の稼働場所と巡回ルートを確認し、効率的な訪問活動に取り組みました。 「ConSite®Shot」も併用し、点検レポートに基づいた修理や部品交換の提案を行いました。 お客さまへのヒアリングを続けたところ、より長く機械を使うための方法や、修理や部品の交換にかかる費用を知りたいなどのご相談をいただき、ニーズをうかがった上でのご提案ができるようになりました。結果として、営業所 C の土木業以外の業種における 2019 年度上期の緊急修理件数は、前年同期に比べて 6 割減少しました。予期せぬ機械の休車を防ぐことで、より安心してお客さまに作業していただけるようになりました。 建設機械は、土木のほか、資源採掘、港湾、林業、建物解体などのさまざまな用途で活用されており、お客さまの機械の状態や仕様も多種多様です。日立建機グループは、今後もお客さまの課題を解決するべく、DXを推進して事業に活用し、より良いソリューションの提供をめざします。【参考資料】 ■「ConSite®」のサービスメニュー 日立建機グループは、ICTを活用してお客さまの機械を見守り、安定稼働に貢献するサービスソリューション「ConSite®」を提供し、お客さまの課題であるライフサイクルコスト低減に貢献してきました。24 時間 365 日、遠隔でのオイルモニタリングを実現した「ConSite®OIL」 をはじめ、サービス員がその場で写真付きの点検レポートを作成できる「ConSite® Shot」、いつでもどこでも部品発注が可能なシステム「ConSite® Parts Web Shop」など、サービスメニューの拡充を継続してきました。 ■「ConSite®API」で日立建機グループ内の情報を有効活用 日立建機は、セキュリティーレベルを保ちながら「ConSite®」のデータを、他のデータベースやアプリケーションと組み合わせることを可能とする「ConSite®API(Application Programming Interface)」を開発し、さまざまなサービスメニューを提供しお客さまのサポート向上に努めてまいりました。今後も、「ConSite®API」を活用したアプリケーションの開発やソリューションの提供を通じ、建設機械メーカーならではの DX を推進していきます。■商標注記 ・Global e-Service および ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。 ■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 電話:03-5826-8152 ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

2020/07/02 14:54 日立建機株式会社

-

日立建機 高精度測位サービス「ichimill」が建設機械メーカーで初めて採用

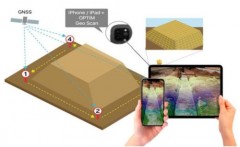

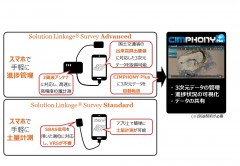

2020 年 6 月 30 日ソフトバンク株式会社日立建機株式会社スマホによる土量計測・進捗管理サービス「Solution Linkage🄬 Survey」で活用し 2 周波測位で計測準備時間を大幅に短縮、ランニングコストも最大 7 分の 1 に低減 ソフトバンク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙/以下、 ソフトバンク)は、高精度測位サービス「ichimill(イチミル)」が、日立建機株式会社(本社:東京都 台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)が提供する、スマートフォン(スマホ)で施工現場の進捗管理ができる「Solution Linkage® Survey(ソリューション・リンケージ・サーベイ)」の アドバンス版に採用されましたのでお知らせします。「ichimill」が建設機械メーカーで採用されるのは、今回が初めてです。 測量などで使用する位置情報の確定には、準天頂衛星「みちびき」などの GNSS※1 から複数の異なる信号を受信する必要がありますが、「ichimill」は一度に 2 周波※2 の信号を受信でき、その周波数の違いから遅延時間の差を読み取って補正するため、計測の準備時間を短縮することができます。このたびの「ichimill」の採用により、土木施工現場で「Solution Linkage® Survey」の アドバンス版をご利用のお客さまは、従来の 1 周波対応のGNSSアンテナでは最長で十数分かかっていた土量計測の準備時間を、わずか 1 分程度に短縮できます。また、「ichimill」はソフトバンク が全国 3,300 カ所以上に設置した独自基準点を活用してRTK測位※3 を行うため、全国のほとんどの現場※4 で誤差数センチメートルの高精度な測位が可能です。さらに、従来のRTK測位に対応したサービスと比較して、ランニングコストを最大で 7 分の 1 程度に抑えることができます。 ■「Solution Linkage® Survey」について 「Solution Linkage® Survey」は、スマホの専用アプリで計測対象を動画で撮影するだけで、 土木工事の作業で発生する土量や、土木施工現場の進捗状況を簡便かつ定量的に把握することができるサービスです。2020 年 6 月 16 日からスタンダード版とアドバンス版にラインアップを拡充して提供しています。 従来のサービスでは、GNSSからの信号を受信するGNSSアンテナに 1 周波対応のものを使用しており、このアンテナで受信した信号と、補正情報提供事業者から送られた補正情報を使って精密な測位を行っていました。1 周波対応のGNSSアンテナは安価に入手できますが、GNSSから複数の信号を受信して位置情報が安定するまでの時間(計測準備時間)が最長で十数分かかることが課題となっていました。 ■「ichimill」の特長と「Solution Linkage® Survey」のアドバンス版について ソフトバンクが提供する「ichimill」は、GNSSから受信した信号を利用してRTK測位を行うことで、誤差数センチメートルの高精度な測位ができるサービスです。また、2 周波対応のGNSSアンテナを内蔵したGNSS受信機をソフトバンクが独自に開発しており、これをスマホと接続して使用することで、計測準備時間を 1 分程度に短縮することができます。 さらに、これまでの土木施工現場の測量では、エリアによって正確な位置情報を取得しにくいという課題がありましたが、「ichimill」はソフトバンクの基地局の設置場所を活用して全国3,300カ所以上に独自基準点を設けており、独自基準点とユーザーの測定位置までの距離が常に10キロメートル圏内となるため、全国のほとんどの現場で高精度な測位を行うことができます。 なお、従来のサービスでは、アンテナや受信機の購入費用に加え、補正情報を提供する事業者に支払う月額数万円程度の補正情報サービス料が発生していましたが、アドバンス版では、スマホやGNSS受信機をはじめとする測位に必要なツールと、「ichimill」を活用した測位サービスをパッケージ化して月額制で提供するため、ランニングコストを最大 7 分の 1 程度に抑えることができます。 「Solution Linkage® Survey」に関する詳細やお問い合わせは、こちらをご覧ください。 「ichimill」に関する詳細やお問い合わせは、こちらをご覧ください。

2020/06/30 18:28 日立建機株式会社

-

日立建機日本のプロ野球球団公式承認モデル ミニショベルをBIGLEMONで新車販売開始!

日立建機日本株式会社(本社:埼玉県草加市、取締役社長:榎本一雄、以下「日立建機日本」)と株式会社KENKEY(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩館徹、以下「KENKEY」(ケンキー)は、KENKEYの運営する日本最大級のはたらく機械のマーケットプレイス「BIGLEMON(ビッグレモン)」上で、日立建機日本のプロ野球球団公式承認モデルのうち、ミニショベルの新車を合計3台、販売開始したことをお知らせします。BIGLEMONはこれまで中古車を取り扱っており、新車を販売することは今回が初めてです。 ■販売するミニショベル 今回BIGLEMONで販売するのは、プロ野球6球団公式承認モデルのうち、「千葉ロッテマリーンズモデル」「埼玉西武ライオンズモデル」「阪神タイガースモデル」のミニショベルの新車、各限定1台、合計3台となります。先着順での販売となりますので、お早めにお買い求めください。商品一覧はこちらからご覧ください。 型式:ZX30U-5B 価格:BIGLEMONの各商品ページよりお問い合わせください。 ■日立建機の中古車も販売中 同じくBIGLEMON上で、日立建機日本がご用意した中古車5台を掲載しています。こちらもぜひお問い合わせください。商品一覧はこちらからご覧ください。 日立建機グループは、今後も引き続き、「地球上のどこでもKenkijinスピリットで身近で頼りになるパートナー」をめざしてまいります。 KENKEYは、「はたらく機械の課題を解決し、より開かれた次代へ」というミッションの実現を通じて、はたらく機械の業界ならびに業界関係者の皆さまのさらなる発展に貢献するサービスの提供をめざします。<商品の仕様およびご商談に関するお問い合わせ先>日立建機日本株式会社 販売本部 販売企画部〒340-0004 埼玉県草加市弁天五丁目33番25号電話:048-935-2111

2020/06/24 14:27 日立建機株式会社

-

日立建機 サービスソリューション「ConSite®」で日立の Lumada®事業に貢献 コンピュータプログラムなど独自の知見やノウハウを日立に開示

2020年6月23日 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、 株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭/以下、日立)に対して、遠隔監視で建設機械を常に見守り、データレポートを配信するサービスソリューション「ConSite®」(コンサイト)の知見・ノウハウを、建設機械業界以外の産業機械メーカーに活用していただくことを目的に、本日、日立と販売許諾包括契約を締結しました。 具体的には、現在世界中で展開中の日立建機の建設機械の定期レポートと緊急レポートを配信するサービスに関係するコンピュータプログラムなどの知見・ノウハウを日立に開示し、「ConSite®」の商標の使用を認めます。これを受けて日立としては、「ConSite®」の機能・ノウハウを活用した価値創出型の産業機械アフターサービス強化支援ソリューションを 2020 年 10 月 から提供開始します。 日立建機は、2000年より油圧ショベルにオプションで通信端末を搭載、2006年より標準搭載を始め、IoTを活用して、建設機械の稼働・位置情報などのビッグデータをGlobal e-Service®(グローバルイーサービス)に蓄積してきました。さらに2013年より、Global e-Service®のデータに基づいて、遠隔監視で故障リスクを把握し、建設機械の状態に応じて、データレポートを配信するサービスソリューション「ConSite®」 を提供し、お客さまの課題であるライフサイクルコスト低減に貢献してきました。 現在、「ConSite®」のデータレポートサービスの契約台数は 113 カ国で 14.3 万台* 1 に達しており、 ConSite の対象台数に占める契約率は約 73%*2 と、お客さまから短期間で高い支持を得てきました。また、AIや分析・解析技術を積極的に取り入れることにより、センシングによる遠隔での故障予兆検知率を 71%*3 まで高めてきました。今後、2020年度以降の目標として、故障予兆検知率は約90%に高めることをめざしています。 また、「ConSite®」は、日立グループの先進的なデジタル技術を活用したソリューション/サービス/テクノロジーである Lumada®のユースケース*4 に登録されており、日立の Lumada®事業の売上にも、日立建機の建設機械向け部品・保守サービス事業の売上が含まれています。今回、長年の建設機械の保守・点検業務による知見とビッグデータ・アナリシス、日立グループの最先端の IT 技術を組み合わせ、日立建機が独自に開発した「ConSite ® 」の知見・ノウハウと実績をソリューションとしてさらに生かすべく、今後、日立は、「ConSite®」をさらにブラッシュアップし、Lumada®の次世代メンテナンスソリューションとしてお客さまへ提供します。 日立建機グループは、これまでも、身近で頼りになるパートナーとして、お客さまの課題を解決するソリューション「Reliable solutions」を提供してきました。今後も「ConSite®」を軸に日立の Lumada®事業に貢献し、グローバルな社会課題の解決に取り組んでまいります。 *1、*2、*3:2020年3 月末時点。 *4:お客さまとの協創で新たな価値を創出したデジタルソリューションをモデル化したもの。 ■関連情報 2020年6月23日 日立製作所ニュースリリース 「建設機械遠隔監視ソリューション「ConSite」の機能・ノウハウを活用した、価値創出型の産業機械アフター サービス強化支援ソリューションを提供開始」 ■商標注記 ・Global e-Service および ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。 ・Lumada は、株式会社日立製作所の登録商標です。 ■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 電話:03-5826-8152

2020/06/23 17:22 日立建機株式会社

-

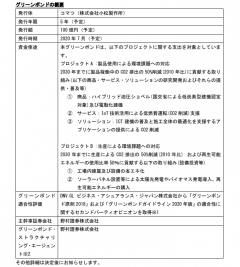

―持続可能な社会の実現に向けた環境課題への対応を加速― コマツ初、グリーンボンドの発行を決定

2020年6月18日 コマツ(社長:小川啓之)は、このたび国内市場において公募形式によるグリーンボンド(無担保普通社債)を発行します。グリーンボンドとは環境課題の解決に貢献する事業の資金を調達する債券であり、このたびの発行はコマツとして初めてのグリーンボンド発行となります。 本グリーンボンドの発行により調達する資金は、建設機械の稼働中の CO2 排出削減に貢献するハイブリッド油圧ショベルや電動化建機などの商品、KOMTRAX などを活用した低燃費運転を支援するサービス、ICT建機を中心としたスマートコンストラクションなどのソリューションの研究開発およびそれらの提供・普及等に活用するとともに、生産現場の CO2 排出削減や再生可能エネ ルギー使用比率向上に貢献する設備投資等に充当します。 コマツは、2022年3月期をゴールとする 3 カ年の中期経営計画「DANTOTSU Value - FORWARD Together for Sustainable Growth」において、収益向上と ESG の課題解決の好循環による持続的成長を目指しています。当中期経営計画では、ESG の経営目標として、2030 年までに CO2 排出を50%削減(2010 年比)、再生可能エネルギー使用率50%を掲げ、気候変動に対応した環境負荷低減や安全に配慮した高品質・高能率な商品・サービス・ソリューションの提供に取り組んでおり、 このたびのグリーンボンドの発行により、脱炭素社会の実現に向けたこれらの取り組みを更に加速させていきます。 今後もコマツは「品質と信頼性」を追求し、企業価値の最大化を図るとともに、成長戦略による収益向上と ESG 課題解決の好循環で持続的成長を図り、安全で生産性の高いスマートでクリー ンな未来の現場の実現を目指していきます。 グリーンボンドの適合性に関するセカンドパーティオピニオンを取得 ※1 グリーンボンドの発行にあたって、国際資本市場協会(ICMA)による「グリーンボンド原則 2018」 および環境省「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に定められている 4 つの要素(1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価と選定のプロセス、3.調達資金の管理、4.レポーティング) に関する方針を記載した「コマツグリーンボンド フレームワーク」を策定しました。 上記「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に適合している旨、当業界に知見がありグローバルに認定された第三者機関である DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社(以下、DNV GL)から適合性に関するセカンドパーティオピニオン[https://www.dnvgl.jp/news/page-177612] を取得しています。 また、本グリーンボンドに係る第三者評価の取得につきましては、環境省の「令和 2 年度(2020 年度)グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」の補助金交付対象となっています。 ※2 グリーンボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン取得の助言等を通じて、 グリーンボンドの発行支援をおこなう者。お問い合わせ先:コマツ コーポレートコミュニケーション部 〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6 TEL:03-5561-2616 URL:https://home.komatsu/jp/ ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2020/06/18 16:49 株式会社小松製作所

-

日立建機が LIXIL と四日市港で輸出入用コンテナの共同利用を開始 コンテナラウンドユースで効率化、ドライバー不足や CO2排出量の抑制、輸送費の低減に寄与

2020年6月18日 オランダへ輸出するミニショベルをコンテナに積み込む様子 (1) オランダへ輸出するミニショベルをコンテナに積み込む様子 (2) 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、 株式会社 LIXIL(本社:東京都江東区、会長兼 CEO:瀬戸 欣哉/以下、LIXIL)と四日市港での輸出入用のコンテナを共同利用する、コンテナラウンドユース(CRU)を6月19日より開始します。 今回の取り組みは、日立建機が進めている国内の開発・生産拠点の再編に伴う動きで、日立建機の物流事業を担う日立建機ロジテック(取締役社長:澤田 年弘)が、コンテナラウンドユースに最適な物流体制を LIXIL と協力して構築し、実現しました。これにより、コンテナの輸送距離が減るため、 ドライバー不足やCO2排出量の抑制、輸送費の低減に寄与します。 コンテナラウンドユースは、輸入企業が使用した空のコンテナを輸出企業が継続して利用するもので、平常時において物流を効率化できるため、また東京五輪開催時の会場周辺での交通混雑に伴う物流の遅延や停滞を回避するため、近年、東京港など関東地方では主流になっている取り組みです。 今回は、空のコンテナをトラックに積載したまま荷役作業を行う「オンシャーシ方式」を採用しました。 国際貿易港である四日市港(三重県)から、滋賀県甲賀市の水口工業団地にある株式会社 LIXIL 物流(代表取締役社長:鎌内 浩司)の水口物流センターにて輸入で使用したコンテナよりエクステリア商材などを荷降ろし後、約 1.5km 先(同工業団地内)の日立建機ティエラ(代表取締役社長:中村 和則)に回送します。日立建機ティエラにてミニショベルやミニホイールローダなどを積み込んだ後、 再び輸出のために四日市港に運びます。LIXIL と共同利用することで空のコンテナの輸送距離が減るため、従来と比べてCO2排出量を年間約 40 トン抑制し*1、輸送費は約 20%低減します。また、利用するトラックの台数を減らすことができるため、トラックドライバー不足や周辺の交通量の低減にも寄与します。 *1:(コンテナ 1 本あたりに抑制できる CO2 排出量:0.116 トン)×(本取り組みにおける年間運用目標コンテナ数: 350 本)=約 40 トン 日立建機ティエラと LIXIL 水口物流センターのコンテナラウンドユースの流れ ■取り組みの背景と今後の方針 日立建機は、グローバル競争力を強化するため、2018年度より国内の開発・生産拠点の再編を進めています。今年度、日立建機ティエラでは新たにミニホイールローダの生産を開始(龍ケ崎工場 から移管)しました。この再編により、輸出される建設機械が中長期的に増加する見通しの日立建機 ティエラを、ミニショベル、ミニホイールローダの最適な生産拠点にするため、従来の物流体制を見直し、異業種である LIXIL とのコンテナラウンドユースの仕組みを構築しました。今後は、他の貿易港でもコンテナラウンドユースの拡大をめざします。 ■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 電話:03-5826-8152 ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、 ご了承ください。

2020/06/18 12:56 日立建機株式会社

-

JIG-SAW と酒井重工業による自動操縦標準機開発プロジェクトに大成建設が参画

2020年6月12日 この度、JIG-SAW株式会社(本社:東京都千代田区、以下:JIG-SAW)と酒井重工業株式会社(本社: 東京都港区、以下:当社)が共同で取り組むロードローラ向け自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機「Auto-Drive Synchronized Control System(略称 ASCS) for Compaction Equipment ※」プロジェクトに大成建設株式会社(本社:東京都新宿区)の参画が決まりました。引き続き当プロジェクトは、様々な企業・事業体と連携し、業界標準機の実現に向けて取り組んでまいります。なお、当プロジェクトへの建設会社の参画は3社目となります。 ※ASCS for Compaction Equipment プロジェクトについて 当プロジェクトは、下記のとおり、i-Construction分野における盛土等の土木構造物に求められる品質 (剛性・密度等)に重大に影響する締固め工程で用いられる締固め機械に関する自律・制御並びにこれら の自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機開発を目的としています。 JIG-SAWと当社は2015年より共同でロードローラ向けの自律走行・操縦システムの共同研究開発及び実証を継続して実施してまいりました。これは当社の建機(ロードローラ)とJIG-SAWが開発する自律走行・操縦ソフトウェアを連携稼働させるもので、実用化・製品化を目指して取り組んできておりましたが、研究開発及びテスト等のプロセスを経て、2019年内に実際の走行・稼働を実現場で実証することが可能なレベルとなりました。 これらを踏まえ、業界標準機を開発するという位置づけを明確にし、より広い範囲で関連業界各社との連携を目指し、JIG-SAWと当社の共同開発を 2019年6月に自動操縦プロジェクト「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)」の一環として、締固め機械向けに「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)for Compaction Equipment」を正式な共同開発プロジェクトとする覚書に調印をしています。プロジェクトは今後もより広範囲での共同体としての展開を予定しています。 なお、当プロジェクトでは、すでに大林組に協力して総務省の5G実証実験にも参加し、成功を収めておりますが、今後も引き続き、このようなプロジェクトへの参画を通じてその機能拡張や実用化に向けた取り組みを強化してまいります。

2020/06/15 17:15 酒井重工業株式会社

-

JIG-SAWと酒井重工業による i-Construction 分野における自動操縦標準機開発プロジェクト(ASCSプロジェクト)に安藤ハザマが参画

2020年6月8日 この度、JIG-SAW株式会社(本社:東京都千代田区、以下:JIG-SAW)と酒井重工業株式会社(本社: 東京都港区、以下:当社)が共同で取り組むロードローラ向け自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機「Auto-Drive Synchronized Control System(略称 ASCS) for Compaction Equipment ※」プロジェクトに株式会社安藤・間(安藤ハザマ)(本社:東京都港区)の参画が決まりました。 引き続き当プロジェクトは、様々な企業・事業体と連携し、業界標準機の実現に向けて取り組んでまいります。 なお、当プロジェクトへの建設会社の参画は株式会社大林組(以下、大林組)に続き2社目となります。 ※ASCS for Compaction Equipment プロジェクトについて 当プロジェクトは、下記のとおり、i-Construction分野における盛土等の土木構造物に求められる品質 (剛性・密度等)に重大に影響する締固め工程で用いられる締固め機械に関する自律・協調制御並びにこれらの自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機開発を目的としています。 2019年に本格実用化に向けた研究機を完成させ、業界向けに公表しており、自律走行+安全管理+締 固め管理+協調制御を大きな柱としています。 JIG-SAWと当社は2015年より共同でロードローラ向けの自律走行・操縦システムの共同研究開発及び実証を継続して実施してまいりました。これは当社の建機(ロードローラ)とJIG-SAWが開発する自律走行・操縦ソフトウェアを連携稼働させるもので、実用化・製品化を目指して取り組んできておりましたが、研究開発及びテスト等のプロセスを経て、2019年内に実際の走行・稼働を実現場で実証することが可能なレベルとなり、同一現場において使用される他の締固め機械、及び他の建機類との協調制御機能についての開発もあわせて研究開発を開始しています。 これらを踏まえ、業界標準機を開発するという位置づけを明確にし、より広い範囲で関連業界各社との連携を目指し、JIG-SAWと当社の共同開発を2019年6月に自動操縦プロジェクト「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)」の一環として、締固め機械向けに「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)for Compaction Equipment」を正式な共同開発プロジェクトとする覚書調印をしています。また、他の締固め機械及び他の建機類との協調制御機能についての開発も開始しており、より実用化に近づいています。プロジェクトは今後もより広範囲での共同体としての展開を予定しています。 なお、当プロジェクトではすでに大林組に協力し、総務省の5G実証実験にも参加・成功しておりますが、今後も引き続き、このようなプロジェクトへの参画を通じてその機能拡張や実用化に向けた取り組みを強化してまいります。 関連動画はこちら https://www.youtube.com/watch?v=zWjuulnNiew 今後の重点的な取り組み概要 ・自律走行 転圧管理システムと連携しリアルタイムに締固め状況(独自の加速度応答法 CCV の適用による)と転圧回数を把握し締固め作業を自動制御 複数車両での協調制御により複数ローラを同時施工させて工期短縮を図る 異種重機と連携した施工を実施 ・リモートコントロール 車両外から手動での遠隔操縦を実現 ・IoT 稼働管理に必要な車両情報の収集 IoT により収集した車両データの管理・活用 ・管理コンソール エンドユーザ向けにクラウド上に管理コンソールを用意・施工経路データ作成及び管理、車両への配信

2020/06/10 18:06 酒井重工業株式会社

-

三菱ふそうトラック・バス 新しい生活様式に向けた働き方「モバイル・ワーク」を導入 ~柔軟性と自律性をより高めた労働環境を推進~

2020年6月5日●従来の「在宅勤務」制度を拡充し、より柔軟な制度「モバイル・ワーク」を導入 ●利用頻度、業務場所の制限を撤廃し、かつフレックス制度が利用可能 ●仕事と生活の調和を高める、高い生産性と安全性を強化 三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・シック、 以下 MFTBC)は、2014 年に当時業界初として導入した「在宅勤務」制度から、新たに内容を拡充し 「モバイル・ワーク」制度を 6 月 1 日より導入しました。仕事と生活のバランスを更に改善し、コロナ感染のリスクを引き続き最小限に抑えるために柔軟な働き方を推進します。 MFTBC は、製造現場で働く直接員を除く全従業員にコアタイムを設けないフレックス制を2013年から導 入しました。また 2014 年には当時業界初として、製造現場で働く直接員及び販売に携わる営業職を除く全従業員対して、最大月間使用50%の在宅勤務制度を導入しました。 今回新たに導入した「モバイル・ワーク」は、従来の「在宅勤務」制度で定めていた月間所定内労働時間50%の使用限度を廃止しました。また、登録した自宅での勤務の制限、およびオフィス勤務時に限定したフレックス制度の利用制限を撤廃します。社内規定に準じ所属長との連携を行うことで、最大100%の社外での勤務、および従業員のニーズに合わせた勤務時間の調整を可能にします。 政府が推奨する「新しい生活様式」の定着を検討する中、使用頻度だけではなく、業務場所の制限をなくし*、かつフレックス制度を適用可能にすることで、より柔軟な働き方を提供します。従業員が仕事と生活の調和を重視することで、会社全体として業務の効率性と生産性の向上を目指していきます。 「MFTBCには、多彩な職種、国籍、そして異なる性別や年齢の従業員が集まり働いています。私たちは全ての従業員が自宅、また職場で快適に過ごせることを常に考えています。MFTBCがより一層良好な場所になるために、より自律性と柔軟性を重視するシステムの策定を行っていきます」(MFTBC 社長・ CEO 兼ダイムラー・トラック・アジア代表:ハートムット・シック) *業務に集中することができ、インターネット接続環境が整い、かつ情報セキュリティが確保できる場所とする

2020/06/05 15:00 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

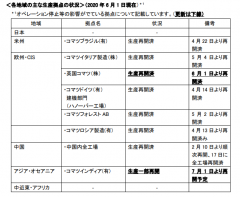

コマツ 新型コロナウイルスに関する影響について(5)

2020年6月3日先般、5月18日付でお知らせした「新型コロナウイルスに関する影響について(4)」を一部更新の上、 最新情報をお知らせいたします。 詳細につきましては、以下URLよりご確認ください。 特設サイト「新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について」https://home.komatsu/jp/top_info/1205551_1691.html 上記の更新箇所以外は、5月18日付ニュースリリース「新型コロナウイルスに関する影響について (4)」より変更ございません。 お問い合わせ先:コマツ コーポレートコミュニケーション部 〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6 TEL:03-5561-2616 URL:https://home.komatsu/jp/ ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2020/06/03 17:14 株式会社小松製作所

-

<オフロード法2014年基準適合> ホイールローダー「WA150-8」を新発売

2020年6月2日 コマツ(社長:小川啓之)は、最新技術を随所に織り込み、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(※1)2014年基準に適合したホイールローダー「WA150-8」を本年6月より発売しました。 当該機は、WA150-6(オフロード法2006年基準)のモデルチェンジ機として、約6年ぶりに2014年基準適合車として導入される待望のWA150シリーズです。オフロード法2014年基準に適合するエンジンを搭載し、高効率でパワフルな作業性と高い最高車速を実現するとともに、市街地でも活躍できるコンパクトな車格と従来機の商品力や基本性能は継承しています。さらにバケット容量を従来機(※2)より向上させ、1.6m3としたことで余裕のある高効率な積み込み作業を実現しています。 また、当該機は除雪仕様車および畜産仕様車もあわせて導入します。それぞれの作業特性を考慮した性能を従来機より継承しているほか、すべり易い路面でも最適な駆動力を得られ、タイヤスリップを減少させるコマツ独自のトラクションコントロールシステム「Sモード」などにより、操作性を重視した機能で安全・快適な作業をサポートします。 コマツは今後も「品質と信頼性」を追求し、企業価値の最大化を図るとともに、ダントツバリュー(顧客価値創造を通じたESG課題の解決と収益向上)により、安全で生産性の高いスマ ートでクリーンな未来の現場の実現を目指していきます。 ※1. 通称、オフロード法という。 ※2 WA150-6 【写真は新発売の「WA150-8」】 【主な商品の特徴】 1.環境、経済性 ・特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準対応エンジン搭載 コマツが長年積み重ねてきた独自のエンジンテクノロジーを結集し、オフロード法2011 年基準対応技術を改良するとともに新たに排出ガス後処理システムを採用し、オフロード法2014年基準をクリアしたクリーンエンジンを開発しました。エンジンを自社開発・自社生産している強みを生かし、さらなる環境負荷の低減と優れた経済性の両立を実現しています。 ・電子制御ハイドロスタティックトランスミッション(HST) 可変容量ポンプと、モーターの電子制御により、シフト操作がフルオート化され、変速操作やキックダウン操作は不要となり、オペレーターの負荷が軽減されて作業に集中できます。また、トルクオフがないため、坂道での発進やかき上げ時に車両のずり下がりがなく、また車速がゼロからでも大きな駆動力を発揮するため、すくい込み作業が容易です。さらに、2 モーター(低速 モーター・高速モーター)方式電子制御により高効率でパワフルな作業性と高い最高車速の両立を実現しています。 2.快適性・安心 ・大容量バケットによる余裕の積み込み作業 従来機より大きな1.6m3のバケットを標準装備し常用荷重を向上させています。エッジには、 交換が容易なボルトオンカッティングエッジ(B.O.C.)を装備しています。また、刃先が長く、製品積み込みに最適なバケット形状の採用により、すくい込みが容易に行え、積荷走行時の荷こぼれも抑えられます。大きなダンピングクリアランス・リーチとあいまって、余裕をもって高効率な積み込み作業が可能です。3.ICT・メンテナンス ・高精細 7 インチ液晶マルチモニター 新搭載の高精彩7インチ液晶マルチモニターでは、必要な情報を必要なときに表示可能です。 省エネ運転をサポートするエコガイダンスとエコゲージをリアルタイムで表示し、オペレーターに知らせることで燃費効率の良い運転が可能になるほか、車体の状態をモニタリングできる異常チェック機能を搭載し、万一の異常発生時には、モニターでスピーディーにチェックし休車時間を最小限に抑えるサポートをします。また、AdBlue®レベルと補給タイミング(※3)のサポートなどさまざまなメンテナンス情報をモニターで分かりやすく表示することでオペレーターのメン テナンスの負担を軽減します。 ・容易なラジエーター清掃 簡単にフルオープンできるリヤーグリルとワンタッチで開閉できるスイング可能な油圧駆動ファンの採用により、冷却ユニットの清掃容易化を図りました。また、ラジエーター、空冷アフタ クーラー、オイルクーラーが横一列に配置されることで、さらに清掃性向上を図っています。 ※3: 2014年特定特殊自動車排出ガス基準では、AdBlue®レベルが非常に低くなるとエンジン出力を制限することを法的に要求しています。 【発売月】 2020 年 6 月 【公表価格】 1,770 万円 *工場裸渡し消費税抜き 【販売目標】 200 台(国内のみ)お問い合わせ先:コマツ コーポレートコミュニケーション部 〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6 TEL:03-5561-2616 URL:https://home.komatsu/jp/ ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2020/06/02 17:31 株式会社小松製作所

-

日本における緊急事態宣言全面解除を受けた日立建機の対応について

2020年5月29日5月25日、政府からの緊急事態宣言全面解除の発表を受け、日立建機グループでは、政府が新たに示した地域区分(特定警戒都道府県、感染拡大注意都道府県、感染観察都道府県)別の対策に基づき、各都道府県別の指針に沿って、各拠点での業務を推進してまいります。通常業務の再開は、6月1日からを予定しておりましたが、これに伴い、間接部門では引き続き、在宅勤務・テレワークを積極的に活用することに致します。一方、世界各地の建設機械の需要に応えるため、日本国内の工場の操業は生産調整をしながらも継続しております。今後の勤務体制政府が新たに示した地域区分(特定警戒都道府県、感染拡大注意都道府県、感染観察都道府県)別の対策に基づき、各都道府県別に従業員の勤務方針を決定します。本社(東京都台東区上野)および日立建機の主要工場が集まる茨城県の間接部門は可能な限り、在宅勤務・テレワークを推進します。当面の間、国内外の出張、日立建機グループ内の事業所間の移動は原則禁止します。日立建機グループでは新型コロナウイルス対策本部でまとめた感染確認・感染対策対応計画に基づき、従業員の感染が確認された場合は、保健所や行政機関の指導に従って適切な対策を講じます。従業員と従業員の家族、そしてお客さまや取引先をはじめ、全てのステークホルダーの安全の確保と感染拡大防止を最優先に取り組んでまいります。皆さまにはご心配とご不便をおかけいたしますが、引き続きのご理解をいただけますようお願い申し上げます。

2020/06/01 16:59 日立建機株式会社

-

北米市場の事業形態変更について

2020年5月28日米国とカナダ市場での事業をサービスに特化した運営体制に転換販売店へ部品・サービス拠点へ移行する選択肢を提示部品・サービスに関する支援体制を2028年まで継続計画三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・シック、以下MFTBC)は、米国とカナダでの事業状況を再検討した結果、新車販売事業を廃止し、サービスに特化した運営体制に移行します。両国におけるふそうブランドの新車販売は、販売子会社のMitsubishi Fuso Truck of America, Inc.(以下MFTA)が手掛けています。MFTBCは商品開発と販売業務を再調整する戦略的決定に基づき、北米における新車販売に関する当決定に至りました。今後、MFTAはサービスに組織上の焦点を当てた業務形態の調整を行うとともに、北米とカナダ両国の販売代理店と協力して販売店を部品・サービスに特化した拠点への移行を図る見通しです。MFTAは部品配送センターおよび技術トレーニングセンターを併設する、ニュージャージー州ローガン・タウンシップに位置する本社を維持し、大半の従業員の雇用を短期的に継続する計画です。MFTBCは、MFTAが両国のお客様に対し2028年まで確実に保証修理、保守サービスや部品交換を提供できるように連携していきます。ふそう販売店は引き続き運営を続けることを両社意向として示しており、新車販売拠点には一定期間在庫の販売を継続する選択が与えられます。

2020/05/28 09:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

研修センター講習業務再開のお知らせ

2020 年 5 月 26 日 酒井重工業株式会社 グローバルサービス部 研修センター研修センター講習業務再開のお知らせ研修センター講習業務再開のお知らせ (PDF : 456KB)

2020/05/27 15:10 酒井重工業株式会社

-

スマホによる土量計測サービス「Solution Linkage® Survey」のラインアップを拡充

2020年5月25日国土交通省 出来高算出要領に対応し、データ共有クラウドサービスとのリアルタイムな情報共有も実現日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、株式会社日立ソリューションズ(本社:東京都品川区、取締役社長:星野 達朗/以下、日立ソリューションズ)と共同開発した「Solution Linkage® Survey(ソリューション リンケージ サーベイ)」*1を機能強化し、「Solution Linkage® Survey Standard」(以下、スタンダード版)と「Solution Linkage® Survey Advanced」(以下、アドバンス版)として、6月中旬から提供を開始します。アドバンス版は、建設分野で定評のある福井コンピュータ株式会社(本社:福井県坂井市、代表取締役社長:杉田 直/以下、福井コンピュータ)のデータ共有クラウドサービス「CIMPHONY Plus」(シムフォニー プラス)とデータ連携し*2、土木施工現場の進捗状況や土量などをリアルタイムに共有することが可能です。また、アドバンス版は、国土交通省が2020年3月より、土木施工現場の出来高を計測する手法として新たに制定した動画撮影による地上写真測量を用いた出来高算出要領*3に準拠しています。新しいSolution Linkage® Surveyのラインアップ Solution Linkage® Surveyは、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)*4に出願中です。 ラインアップ拡充の経緯日立建機は、土木施工現場の生産性を向上するため、スマートフォンの専用アプリケーションで計測対象を動画撮影するだけで、土木工事の作業により発生する土量を簡便かつ定量的に把握することができるサービス「Solution Linkage® Survey」を、2019年4月から提供してきました。UAV*(ドローン)やレーザースキャナを活用した測量など、ICT施工の普及により、土木業をはじめとするお客さまからのより安価で手軽に土量を計測する手法を求める声を受け、「Solution Linkage® Survey」のラインアップを拡充することにしました。具体的には、スタンダード版とアドバンス版の2つのラインアップとしました。スタンダード版は、国土交通省が運用している契約が不要な無償の測位補強サービス(SBAS)を利用し、手軽に土量を計測できるようにしました。アドバンス版は、スタンダード版の機能に加えて出来高算出要領に準拠し、動画撮影による地上写真測量に基づいて、施工現場の出来高算出に対応できるようにしました。

2020/05/25 19:01 日立建機株式会社

-

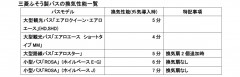

観光バスの新型コロナウィルス新生活様式対応への機能周知について

2020年5月19日 三菱ふそうでは、今後の新型コロナウィルス対策の新生活様式の一つとして、観光バス・高速路線バスの運行において、バス室内の「密閉」を防止することから、バス車内の換気を推し進める「外気導入固定運転」を推奨致します。通常大型観光バスの室内換気に関しては、車両後方の強制排気(強制的換気)と自然換気を設定しており、「自動運転モード」では、室内循環と外気導入を自動切換えで快適な室内環境を提供しております。ご提案の「外気導入固定運転」においては、約5分で室内の空気を入れ替えることができます。更に マイクロバスにおいては、同様に約6~7分で室内の空気を入れ替えることができます。尚、路線バスにおいては、エアコンに外気導入モードはありませんが、乗降時のドア開閉時換気で室内換気は確保されており、各路線バス事業者様で既に実施の一部窓開放で十分な更なる換気性能アップが見込まれます。

2020/05/20 14:03 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

新型コロナウイルスの世界的大流行と戦うコミュニティーを支援

2020年5月18日• 自家製消毒液を川崎地区の病院と市役所へ寄付• 三菱ふそうトラック・ヨーロッパはフェイスプロテクターを製造しポルトガルの医療機関へ寄付• 世界各国のパートナー企業が支援物資や生活必需品を提供 三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・シック、以下MFTBC)は、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げます。また被患されている皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、感染拡大の影響と戦う方々に心を寄せたいと思います。MFTBCが属するダイムラー・トラック社が掲げる「世界を動かし続ける人びとのために」という目標指針の元、MFTBCは新型コロナウイルスの感染拡大に対応する世界中のコミュニティーを支援しています。国内では依然として市販消毒剤の不足が続く状況であり、MFTBCは川崎地区の病院と市役所に合計200 リットルの消毒液を寄付することを決定しました。当消毒液は、工場敷地内で品質マネージメント本部が管理する施設内のマテリアルラボを利用して生産しています。制御した環境下であるマテリアルラボは、通常自動車部品に用いる材料の特性を研究しています。同施設は2017年 12月に開設し、最高水準の測定精度を可能にする最先端の機材が揃っています。その為、当ラボを利用して安全にエタノール、グリセリンと精製水を結合させ消毒液を生産することが可能です。MFTBCの子会社である三菱ふそうトラック・ヨーロッパ (本社:ポルトガル、以下MFTE) も、フェイスプロテクターの生産と寄付を通してポルトガル・トラマガルの医療従事者を支えています。フェイスプロテクターはヘッドバンドに接続された交換可能なポリエチレン製のシールドでできており、MFTE内の3Dプリンター装置を利用して生産しています。パンデミックの最前線で働いているポルトガルの医療チームは、フェイスプロテクターを有効と認め、これまでに数百個をトラマガル地区の医療機関に提供しています。また、加えて医療用マスクやガウンを近隣の病院に寄付しています。上記寄付のほかにも世界中のMFTBC 関連組織が新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取り組みに関わっています。ダイムラー・トラック・アジアとして協業するダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルズ社 (本社:インド・チェンナイ、以下DICV) は、インド国内の政府行政機関や慈善団体に医療機器を提供する一方、救援資金の提供を計画しています。DICVのオラガダム工場では、チェンナイに1日当たり約1000食の食事を提供しています。ふそう製品のケニアでの総代理店でシンバ・コーポレーションは社会貢献のための投資部門であるシンバ財団を通じて、200家族に食料やせっけんを配布しています。こうした物資の配布をふそうの中型トラック「FI」が支えています。援助プログラムは4月から行っており、9月末まで継続します。財団はまた、現地の警察署に消毒液を配布し、ソーシャルディスタンスを市民に順守させる彼らの業務を支えています。MFTBCの合弁会社でふそう製品の販売会社であるダイムラー・トラック・アジア台湾は、台湾全土の養護施設に再利用可能なマスクカバーを寄付しています。世界中で、ふそうブランドのトラックとバスは物流、衛生や医療サービスに携わる方々と共に動き続けています。MFTBC は先月、ふそうのお客様とお客様のサービスを支援するために世界中で自動車保証の期間を2カ月延長すると発表しました*。MFTBCは現地の要件に沿って、従業員、顧客とビジネスパートナーの健康を最優先しながら、可能な限りグローバルなサービス網の維持を目指しています。「新型コロナウイルスの世界的感染拡大と戦う人々と、多大な影響を受けているコミュニティーをサポートするために、当社の従業員とビジネスパートナーの能力を活かした支援を具体化することができました。今は誰にとっても試練の時ですが、われわれは新型コロナウイルスの社会的影響を抑えるために引き続き自分たちの役割を果たしていきたいと思います」 (三菱ふそうトラック・バス 代表取締役社長兼ダイムラー・トラック・アジア代表、ハートムット・シック)*日本国内では、車両保証期限が2020年4月1日から2020年5月31日までに満了になる車両に対し、一律その期限を2カ月延長します。(EXプランは対象外) マテリアルラボでの消毒液製造の様子

2020/05/18 15:29 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

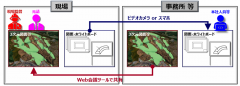

国土交通省 建設現場「三つの密」回避対策 スマートコンストラクション『デジタルツイン』により施工の遠隔管理をサポート

2020年05月07日 コマツ(社長:小川啓之)は、このたび国土交通省が推進する建設現場の「三つの密(密閉・密集・密接)」回避対策*に対して、本年3月に発表しました「デジタルトランスフォーメーション・スマートコンストラクション(DX・スマートコンストラクション)」により、現場関係者が1ヵ所に集まる必要なく、遠隔で建設現場の状況を把握できる「現場のデジタルツイン」を、お客さまの現場の感染拡大防止に貢献するソリューションとして訴求してまいります。 国土交通省は、緊急事態宣言発令以降においても、公共工事および河川・道路等の公物管理事業については、社会の安定維持の観点から事業継続が求められる事業であると位置付け、建設現場における「三つの密」回避対策等の徹底と、すべての作業従事者等の健康管理要請を発表しています。このたびの提案は今般の国土交通省からの発表を受け、コマツとして建設現場の「三つの密」回避のため、今できることに取り組んでいくものです。 今後もコマツは国土交通省ならびに建設会社の皆さまの取り組みを全面的にサポートし、施工のデジタルトランスフォーメーションによる、「安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場」の早期実現を目指してまいります。 * 4月17日『新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について』(国土建第7号)■スマートコンストラクションが提供する「三つの密」回避対策①スマートコンストラクションによる施工現場の「デジタルツイン」創出 スマートコンストラクションにおけるIoTデバイス「SMARTCONSTRUCTION Drone」、「SMARTCONSTRUCTION Edge」(以下、「SCドローン」、「SCエッジ」)によって現場の現況地形を高速で点群データ化し、アプリケーション「SMARTCONSTRUCTION Dashboard」(以下、「SCダッシュボード」)上で3D地形データとして「デジタルツイン」を創出することで、建設現場から遠く離れた場所においても現場関係者がリアルタイムに現場の状況を確認することができ、想定される問題点を事前に把握・対処することが可能となります。②遠隔での施工進捗確認や施工検討 現場関係者は「SCダッシュボード」で、時間・場所の制限なくパソコンやタブレット端末から「デジタルツイン」を確認し、施工の進捗状況等の確認が可能です。またWeb会議システム等を活用することで、現場関係者が1ヵ所に集まることなく画面を共有しながら今後の施工計画等を打合せすることが可能となります。(スマートコンストラクションでは、お客さまがご利用を希望される、「Microsoft Teams」、「Cisco Webex」、「Zoom Cloud Meetings」、等の各種Web会議システムのご利用が可能です。) ③「Webカメラ」装着で現況確認 現場作業員に「Webカメラ」を携帯させて現場を巡回させることで、遠隔で現場の状況を把握することができ、「密接」しない状況で相互通信しながら安全管理が行えます。 (出典:国土交通省『新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について』(国土建第7号)より) <関連リンク先>国土交通省ホームページ:『新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応』https://www.mlit.go.jp/common/001342732.pdfニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2020/05/07 17:47 株式会社小松製作所

-

国内2拠点を大幅改装しリニューアルオープン

2020年5月1日 星崎支店と北板橋サービスセンターを大幅改装国内販売拠点の改装や新設を通し、高品質なサービスを提供し、労務環境を改善する「ミライ」プロジェクト国内販売拠点でプロセス改善と意識改革への取り組みを実施三菱ふそうトラック・バス株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長・CEO:ハートムット・シック)は星崎支店(愛知県名古屋市)と北板橋サービスセンター(東京都)を大幅改装し営業を開始しました。星崎支店は、東海・北陸地区の営業・整備を管轄する本部機能を備えた旗艦拠点であり、国内物流の大動脈である国道1号線に面し、名古屋高速道路とのアクセスが良好なハブ拠点になります。北板橋サービスセンターは、同様に南関東・甲信地区の営業・整備を管轄する本部機能を備え、車両センターも併設する旗艦拠点として、主に板橋区、北区、文京区、豊島区を担当しています。今回の改修では、ふそうディーラーコンセプトに基づく外観に刷新し、事務所は作業動線や労働環境を意識して全面改修を実施し、お客様待合室についても、男女別に新装しました。加えて、星崎支店では、整備工場に作業性に優れた四柱リフトを導入し、部品庫の拡大による在庫量の増加と併せて、お客様へのアフターサービスの強化と、整備作業の効率性・安全性を向上しました。また両拠点に、電気トラックの充電設備を新設しました。MFTBCは2017年より電気小型トラック「eCanter」を発表し、全世界で150台以上の車両が稼働しています。今後の電気トラックの需要拡大に備え国内拠点に充電設備の設置を順次拡充していきます。[拠点概要]星崎支店所在地 :愛知県名古屋市南区星崎2-96ストール数:整備・板金塗装ストール:合計15ストール北板橋サービスセンター所在地 :東京都板橋区舟渡4-7-1ストール数:整備・板金塗装ストール:合計19ストール「ミライ」プロジェクトについてお客様第一を掲げるMFTBCの中核を担う「ミライ」プロジェクトは、高品質なサービスをお客様に提供し、また従業員の働く環境を改善することを目的に国内販売拠点の設備や施設の改良を「ソフト」と「ハード」を組み合わせたアプローチにより行うプロジェクトです。ソフト面では、2017年に国内販売拠点で開始した「リテールエクセレンス」と呼ぶ活動の下、整備業務のプロセス改善と販売部門社員への意識改革を促進します。ハード面では、プロジェクトのコンセプトである「3R」(改装 -Refurbish、再建 –Rebuild、移転 -Relocate) に基づき、全販売拠点を対象に評価を行い設備と施設の改良を実施します。

2020/05/01 14:02 三菱ふそうトラック・バス株式会社

- 46

- 55

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社