「鉱山」のタグ一覧 (14件中1~14件を表示)

-

日立建機 鉱山現場の環境負荷低減をめざして豪エンバイロスイート社に出資

環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視、ソリューションを提案し、鉱山運営全体の最適化に貢献 鉱山現場の環境状態を遠隔監視(エンバイロスイート社提供) 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視し、ソリューションを提案するオーストラリアのEnvirosuite Ltd(CEO:ジェイソン・クーパー氏/以下、エンバイロスイート社)に1,000万豪ドル(約9億5,000万円)を出資し、同社の約12%の株式を取得し主要株主になります。出資は2回に分けて行い、9月の1回目の投資で同社株式の約11%を取得し、その後の投資と合わせ約12%分を取得します。この協業により、日立建機はエンバイロスイート社の技術と日立建機の鉱山業界での経験、日立建機の100%子会社であるウェンコ社の鉱山運行管理システムやソリューションを活用し、環境に対する影響をリアルタイムに遠隔監視し鉱山現場の安全と生産性を維持しながら環境負荷低減につながる最適なソリューションを提案し、鉱山運営全体の最適化に貢献します。 鉱山現場は24時間365日稼働しており、作業者の安全・健康を保つ現場環境づくりおよび地域社会に対する環境負荷の低減は鉱山会社にとって持続可能な資源採掘のために不可欠です。 エンバイロスイート社は総合的に環境管理ソリューションを有し、世界中で事業を展開している企業です。鉱山・一般産業・航空・産業廃棄物処理業のお客さまが操業上の環境に対する影響を管理してリスクを軽減することを支援します。具体的には、操業データ、科学的手法、気象条件に基づき、大気品質・粉じん・騒音・臭気・振動・水質の状態をリアルタイムで遠隔監視します。そして、お客さまが安全と生産性の向上をめざしながら、地域社会や利害関係者と良好な関係性を維持することをサポートします。例えば、AIを活用して騒音データを詳細に分析し、騒音の要因を解明してお客さまにソリューションを提案します。 日立建機は、鉱山機械が使われる採掘工程だけでなく、グループ会社のリソースを活用して選鉱工程まで事業領域を拡大しており、鉱山現場における多様なタッチポイントを有している点が強みです。中でもカナダにあるウェンコ社は、世界各地の露天掘り鉱山を中心に約150の現場に導入実績がある世界有数の鉱山運行管理システムの開発・販売・保守を手掛けています。日立建機とウェンコ社は、2020年に鉱山機械を24時間リアルタイムで遠隔監視するサービスソリューション「ConSite Mine(コンサイト・マイン)」を共同開発するなど、鉱山現場の生産性・安全性の向上、ライフサイクルコストの低減につながるソリューションを強化してきました。また2021年にはウェンコ社の鉱山の安全性向上に寄与するソリューションを強化するため、脳波とAIテクノロジーを活用した疲労検知技術を持つスマートキャップ社を買収しました。 今後、日立建機がエンバイロスイート社に出資した資金は、鉱山業界向けの環境管理ソリューションの拡充と拡販に投資されます。日立建機は自社の製品にエンバイロスイート社のソリューションを組み込むことで、鉱山現場の安全と生産性を維持しながら環境負荷低減につながる最適なソリューションを強化する予定です。 なお、日立建機グループは、鉱山機械見本市「MINExpo INTERNATIONAL 2024」(2024年9月24日~26日、場所:米国ネバダ州ラスベガス)の当社ブース(No.8649)で、エンバイロスイート社や他のパートナーとのデジタルソリューションを展示する予定です。 日立建機グループは、さまざまなビジネスパートナーやスタートアップとのオープンイノベーションを強力に推進し、マイニングオペレーション全域において多様なタッチポイントで革新的ソリューションを提供してまいります。■エンバイロスイート社 CEO ジェイソン・クーパー氏のコメント 私たちは日立建機グループと共に、世界的にトップレベルの鉱山業界向けサービスに参入できることを嬉しく思います。私たちは、日立建機とその子会社とともに、世界の鉱山業界の操業管理と環境責任の新たな基準を構築していきたいと思います。1,000万豪ドル(約9億5,000万円)の投資と協業契約は、何か月にもわたる検証と議論の末に実現したものであり、当社の技術が業界最高水準であることを実証されたことを意味します。今回の協業により、エンバイロスイート社の環境管理技術と日立建機のソリューションを組み合わせ、鉱山現場全体の操業に最適なソリューションを提供することで、世界中の鉱山会社が生産性とESGの目標を達成できるように支援していきます。■日立建機 執行役常務 マイニングビジネスユニット長 福西 栄治のコメント このたび、エンバイロスイート社に出資する機会を得ることができ、大変嬉しく思います。同社の数十年にわたる経験と環境・社会的責任へのコミットメントは、鉱山会社の生産性の向上を支援しながら、環境負荷の軽減をサポートしています。これは日立建機のビジョンである「豊かな大地、豊かな街を未来へ安全で持続可能な社会の実現に貢献します」と一致します。今回の出資を通じて、エンバイロスイート社が有するソリューション、データサイエンティストによる分析力、サブスクリプションビジネスの知見・ノウハウを活用させていただき、日立建機 マイニング事業のソリューションの深化につなげてまいります。

2024/09/02 11:28 日立建機株式会社

-

コマツ 無人ダンプトラック運行システム(AHS)導入台数 700 台達成、累計総運搬量 75 億トン達成

-自動化・自律化、遠隔操作化の実現を加速- 2024 年 3 月 14 日 コマツ(社長︓小川啓之)の鉱山向け無人ダンプトラック運行システム(Autonomous Haulage System 以下、AHS)は、2024年2月に世界最大級の400トン積載可能ダンプトラック 980E-5ATを含む超大型自動運転ダンプトラックの累計導入台数が700台を超えました。 AHS 導入成功を祝う Glencore 社とコマツのチーム(Lomas Bayas 銅鉱山(チリ)にて) AHSは、コマツが 2008年に業界で初めて商用導入して以来、世界5か国23カ所の鉱山で700台が導入され、累計総運搬量は2024年2月末までに75 億トンを達成致しました。累計700台目は2024年2月にグレンコア社の Lomas Bayas銅鉱山(チリ)で稼働を開始致しました。この鉱山は、チリでコマツAHSが導入された8番目の鉱山となります。 Lomas Bayas 銅鉱山(チリ)にて稼働する AHS ダンプトラック コマツのAHSは2008年の商用導入以来、稼働環境の異なる鉱山現場で稼働実績を蓄積し、世界各国の資源大手よりその安全性・生産性に対して高い評価を得てきました。地形や天候が異なるさまざまな鉱山に対応しつつ、有人稼働ダンプトラックに対し格段に高い安全性を達成するとともに、生産性では、積込・運搬作業で15%以上のコスト削減効果が実証されています。さらに、最適運転制御によって急加速・急ハンドルを低減することで、タイヤ寿命が40%改善する効果も実証されており、環境負荷低減の観点でもお客さまに大きな価値を提供してきました。コマツはAHSを、お客さまが目指す鉱山の安全性向上、GHG削減の達成に貢献するための重要なソリューションの一つと位置付けており、引き続きお客さまの現場における安全性・生産性・環境性の更なる向上に貢献していきます。【AHS関連情報】 → コマツ、トヨタ 無人ダンプトラック運行システム上で自動走行するライトビークルを開発へ - 鉱山オペレーシ ョン全体の自動化・自律化の実現加速に向け協業開始 -(2023 年 5 月 17 日付リリース) → 自動化・自律化、遠隔操作化の実現を加速- コマツ、Anglo American 社 Los Bronces 銅鉱山 (チリ)へ 無人ダンプトラック運行システム(AHS)を導入 (2022 年 6 月 3 日付リリース) → 無人ダンプトラック運行システム商用導入 10 周年 稼働台数 100 台超過達成、既存稼働鉱山の無人 化を加速 (2018 年 1 月 29 日付リリース)

2024/03/18 09:23 株式会社小松製作所

-

ブラッドケン社が太陽光・風力発電事業者コンティニウム社に出資

インド・コインバトール工場の使用電力のうち、83%を再生可能電力に切り替え 2024年 3月 13日日立建機株式会社 コンティニウム社の太陽光、風力発電所(インド・タミル・ナードゥ州) 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)の100%子会社で、鉱山機械向け部品を製造する Bradken PTY Ltd(本社:オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州、CEO:Sean Winstone(ショーンウィンストン)/以下、ブラッドケン社)は、このたび、インド・コインバトール工場におけるCO2排出量の削減を目的に、太陽光、風力発電事業者 Continuum Green Energy (India)(以下、コンティニウム社)グループのDalavaipuram Renewables Private Limited(ダーラヴァイプラム リニューアブルズ)と Watsun Infrabuild Private Limited(ワトソン インフラビルド)にそれぞれ0.49%と0.19%出資し、太陽光・風力で発電した電力の利用を2024年4月より開始します。 これにより、コインバトール工場の電力消費量の約47%にあたる年間約13.8GWhをコンティニウム社から供給される太陽光発電と風力発電で賄います。2022年12月に社外発表した太陽光発電事業者 Enerparc AGグループからの太陽光発電による再生可能電力36%と合わせてコインバトール工場全体での再生可能電力比率を83%に引き上げ、年間CO2排出量を約19,200トン削減します。 コンティニュアム社は主に商業・産業(C&I)消費者に向けて、再生可能エネルギープラットフォームを提供しています。インドの再生可能エネルギー事業に特化しており、これまでに175 社以上との取引実績があります。 インドは経済発展に伴い、電力需要は2030年まで年率平均4~5%*増加すると見込まれている一方、慢性的な電力不足により、電力供給は不安定な状況です。また、石炭での火力発電や自動車の排気ガスによる大気汚染が問題になっています。そのような状況下、インド政府は、再生可能エネルギーによる発電量を全発電量の6割とする目標を掲げており、再生可能エネルギーの導入促進計画として、2030年までに450GW(水力発電60GWを含めた場合510GW)の導入を目標にしています。*エネルギー経済・財務分析研究所(IEEFA)およびJMKリサーチ社による予測。 日立建機グループは生産工程でのCO2排出量を2030年度に45%削減(2010年度比)することを目標に掲げています。また、2050年までにバリューチェーン全体を通じてのカーボンニュートラルをめざしており、今後も、国内外の生産拠点とグループ会社のすべてで環境に配慮したものづくりを推進していきます。 ■関連情報 2022 年 12 月 13 日 ブラッドケン社が太陽光発電事業者エナパークグループに出資

2024/03/15 09:32 日立建機株式会社

-

日立建機 豪鉱山で超大型油圧ショベル向け運転支援システムの実証試験を開始

オペレータの負担を軽減し、鉱山現場の安全性や生産性の向上、燃料消費の削減に寄与 2024年3月4日 超大型油圧ショベルEX3600-7(バックホウ仕様) 日立建機株式会社(執行役社長:先崎 正文/以下、日立建機)は、このたび、超大型油圧ショベルの掘削・積み込み動作を支援するシステム(以下、運転支援システム)を開発しました。運転支援システムの実用化を進めるため、2024年3月下旬より、資源大手リオ・ティント社が操業するオーストラリアの鉱山において実証試験を行います。 運転支援システムの活用により、将来の鉱山現場におけるオペレータの負担軽減、鉱山現場の安全性や生産性の向上、燃料消費の削減に寄与します。また、実際にお客さまが運営する鉱山現場で実証試験を行うことで、運転支援システムの実用性を実証し、さらなるシステムの精度向上をめざします。 鉄鉱石や銅などの鉱物資源を採掘する鉱山現場は、24時間365日、安定した稼働が求められています。鉱山現場で稼働する超大型油圧ショベルのオペレータは、周辺機械との接触や衝突に留意しながら、効率よく鉱物資源を掘削し、ダンプトラックに積み込む作業を繰り返し行う必要があります。そのため、鉱山現場におけるオペレータの作業負担の軽減や安全性・生産性の向上は、重要な課題となっています。 今回の実証試験は、リオ・ティント社が西オーストラリア州ピルバラ地域で操業する鉄鉱石鉱山で行います。リオ・ティント社が保有する超大型油圧ショベルEX3600-7(運転質量360トン)のバックホウ仕様機にセンサーやモニターなどの機材を取りつけ、運転支援システムによる掘削・積み込み作業の性能検証や、運転室に設置するモニター表示のユーザビリティの検証を行います。 日立建機は、今回のリオ・ティント社とのパートナーシップのように、鉱山現場での実証やお客さまとの協創で得た知見により、2025年から順次、運転支援システムの実用化をめざします。いずれの機能も、EX-7シリーズ超大型油圧ショベル EX2000-7~EX8000-7(運転質量 200~800 トン)のバックホウ仕様機への後付け対応を可能とし、すでにお客さまが保有している機械の付加価値向上にも貢献します。■実証試験で検証する運転支援システム・掘削アシスト機能 掘削アシスト機能は、センサーで検出した油圧シリンダーの負荷やフロントアタッチメントの動作などから状況を判断し、状況に応じて油圧ショベルの動作を自動制御するものです。 鉱物資源を効率的に掘削するためには、1 回動作あたりの掘削量をなるべく多くすることが求められます。一方で、掘削時にバケットの負荷が過大になると、油圧回路の保護機能が働き、それ以上の掘削力が出せなくなり、フロントアタッチメントの動作が断続的に停止してしまいます。この場合、エンジンや油圧装置への負荷が最大となり続けることから、作業時間のロスによる生産性の低下や、燃料消費の増大につながります。 熟練のオペレータは、フロントアタッチメントの動きや油圧回路が発する音・振動から判断してシリンダー負荷を軽減させる操作が可能ですが、経験の浅いオペレータでは上手く行えない場合があります。本機能により、オペレータの経験に関わらず、シリンダー負荷を軽減させる操作を自動で行うことができます。・積み込みアシスト機能 積み込みアシスト機能は、超大型油圧ショベルが掘削した鉱物資源をダンプトラックに積み込む際、フロントアタッチメントを自動で制御して、ダンプトラックとの衝突回避に寄与します。 通常、オペレータはダンプトラックのボディ(荷台)の位置・向き・高さを認識して、フロントアタッチメントを操作しながら、車体を旋回させて積み込み作業を行います。 積み込み作業時、オペレータは、ダンプトラックや周囲の構造物との接触や衝突を防ぐため、油圧ショベルのフロントアタッチメントを上げる操作と本体の旋回操作を複合させる必要があります。経験の浅いオペレータには、この複合的な操作は難易度が高く、熟練のオペレータでも高い集中力が必要です。 本機能により、フロントアタッチメントを上げる操作が自動で行われるため、オペレータは旋回操作のみに集中することができ、オペレータの負担軽減につながります。また、超大型油圧ショベルの運転室内に設置した専用モニターには、オペレータの操作や機械の状況把握に役立つ、バケットの積載量やフロントアタッチメントの油圧シリンダー負荷状況などの情報を表示します。 専用モニターへのアシスト表示例(イメージ) リオ・ティント社とは、2023 年 8 月より、超大型油圧ショベルのブームとアームの耐久性を検証する実証試験も行っており、日立建機にとって重要なパートナー企業の一つです。 日立建機グループは今後も、お客さまとの協創を通じて、安全性と生産性の向上や、お客さまの機械のライフサイクルコストの低減に寄与するべく、「真のソリューションプロバイダー」として、お客さまの課題解決に取り組んでまいります。 ■関連情報 2023 年4月24日発表 ニュースリリース製品寿命1.5倍をめざし、超大型油圧ショベルのブームとアームの耐久性を向上

2024/03/13 10:41 日立建機株式会社

-

コマツ フランス資源企業 Eramet 社と包括契約を締結

-中期経営計画「アフリカ市場への取り組み強化」- 2022 年 10 月 21 日 コマツ(社長:小川啓之)は、このたび、フランスの資源企業である Eramet S.A.(会長兼 CEO: Christel Bories、以下 Eramet 社)と、アフリカの一部地域*1 およびニューカレドニアを対象とした包括契約「Global Framework Agreement」(以下、本契約)を締結しました。コマツは、本契約を通じ、対象地域において鉱山オペレーションの安全性・生産性の最大化を支援していきます。また、両社共通の目標である 「2050 年カーボンニュートラル」実現に向け、CO2 削減の取り組みを加速させていきます。 ガボンのマンガン鉱山で稼働する大型油圧ショベル PC2000 Eramet 社はアフリカ地域の他、ニューカレドニアなどでも鉱山開発を手掛けるグローバル企業であり、コマツは同社のオペレーションをサポートするとともに、燃費改善提案やハイブリッド油圧ショベルの導入などによりカーボンニュートラルに向けた CO2 削減の取り組みにも貢献しています。 コマツは前中期経営計画(2019年-2021年度)から重点活動の一つとして、アフリカ市場への取り組み強化を掲げており、アフリカ事業*2 を欧州地域の統括子会社である欧州コマツで一元管理するなどの「One Face サポート」体制構築を掲げて推進してきました。本契約の締結は、当社の製品・サポート体制への高い評価とともに、多様なお客さまのニーズにこたえる体制構築の推進により、実現したものです。 コマツは中期経営計画「DANTOTSU Value – Together, to “The Next” for sustainable growth」に掲げている、ダントツバリュー(収益向上と ESG 課題解決の好循環を生み出す顧客価値の創造)を通じて、未来の現場に向けた次のステージに踏み出し、サステナブルな未来を次の世代へつないでいくため、新たな価値創造を目指していきます。*1 ガボン共和国、セネガル共和国、カメルーン共和国の3カ国*2 南部アフリカ地域を除く[Eramet 社の概要] 社名: Eramet S.A. 設立: 1985 年 所在地: フランス・パリ 代表者: 会長兼 CEO:Christel Bories 事業内容: 鉱物の採掘および冶金

2022/10/24 13:51 株式会社小松製作所

-

コマツ 豪州マインサイトテクノロジーズ社を買収

2022 年 6 月 15 日 -安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場をお客さまと共に実現- -坑内掘り鉱山向け通信デバイスと坑内測位による最適化プラットフォームを提供- コマツ(社長:小川啓之)は、豪州の100%子会社を通じて、坑内掘り鉱山向けの通信デバイスと坑内測位による最適化プラットフォームのプロバイダーである Mine Site Technologies Pty Ltd(本社:オーストラリア ニューサウスウェールズ州、CEO:Haydn Roberts、以下「マインサイトテクノロジーズ社」) を買収することを決定しました。クロージングに必要なすべての手続きが完了していることを条件として、2022 年 7 月 1 日に本買収を完了する予定です。なお、本件による当社連結業績への影響は軽微です。 坑内掘り鉱山向けの高速・低遅延デジタル通信システムと坑内測位・近接検知ソリューション (マインサイトテクノロジーズ社) 鉱山業界では、世界的な資源需要の増加や採掘の深度化を背景に、今後は露天掘りから坑内掘りへ工法移行が進むことが見込まれています。坑内掘り工法は、地中深くに坑道をつくり鉱脈を採掘する方法であり、お客さまは現場の安全性・生産性向上のため、鉱山オペレーションのデジタル化および自動化を目指しています。坑内掘り現場において従来一般的であったアナログ無線通信から、高速・低遅延デジタルコミュニケーションに移行し、現場内の通信の安定化や通信情報量の増大化、リアルタイムでの作業員・鉱山機械の位置情報の把握や自動化への対応、3 次元地形情報の取得などを可能とする技術が必要不可欠になっています。 このたび買収するマインサイトテクノロジーズ社は、光ファイバーによる広帯域通信システムをベースシステムに用いた坑内掘り専用の通信デバイスによって、坑内での作業員同士・鉱山機械同士の通信および位置検出を可能とするソリューションを開発・製造・販売しています。坑内掘りオペレーションにおけるデジタル化・自動化促進に寄与するソリューションとして、資源大手のお客さまをはじめ、世界各国の鉱山での実績を有しています。また、マインサイトテクノロジーズ社が有する坑内掘り専用の通信デバイスは、坑内のみならず、地上とも坑内位置情報を通信することが可能です。マインサイトテクノロジーズ社は、坑内掘り環境で得られる情報を見える化し、地上のオペレーションセンタなどからの管制による最適化を可能とするプラットフ ォームを開発・販売しています。これらのソリューションにより、坑内現場のデジタル化に重要な構成要素である、デジタルツインをリアルタイムに生成することが可能となります。 コマツは、通信デバイスや最適化プラットフォームの導入実績やノウハウをもつマインサイトテクノロジーズ社を子会社化することにより、坑内掘り分野における鉱山機械の自動化・遠隔操作化などのテクノロジーソリューション領域を進化させ、お客さまの現場の安全性・生産性の向上により一層貢献していきます。 コマツ は 、新中期経営計画 「DANTOTSU Value – Together, to “The Next ” for sustainable growth」の成長戦略として、「モノ(建設・鉱山機械の自動化・自律化)」と「コト(現場プロセス全体の最適化)」で、世界中の現場をデジタル化し、安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場をお客さまと共に実現するとともに、坑内掘りハードロック向け鉱山機械事業の拡大を目指しています。今後も、ダントツバリュー(収益向上と ESG 課題解決の好循環を生み出す顧客価値の創造)を通じて、未来の現場に向けた次のステージに踏み出し、サステナブルな未来を次の世代へつないでいくため、新たな価値創造を目指していきます。 リモートオペレーションセンターで活用される坑内掘り鉱山向けのリアルタイムデジタルツインソリューション (マインサイトテクノロジーズ社) <マインサイトテクノロジーズ社の概要> 会社名: Mine Site Technologies Pty Ltd.(非上場企業) 設立: 1989 年 所在地: オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー 代表者: Haydn Roberts 事業内容: 坑内掘り鉱山向け通信デバイス、坑内測位ソリューション、最適化プラットフォームの提供等 会社 URL: https://mstglobal.com

2022/06/15 16:38 株式会社小松製作所

-

コマツが Anglo American 社と Minas-Rio 鉄鉱山(ブラジル南東部) における大型 ICT ブルドーザーの遠隔操作トライアルを提携

-自動化・自律化、遠隔操作化の実現を加速- 2022 年 3 月 28 日 コマツ(社長:小川啓之)は、100%子会社であるコマツブラジルインターナショナル(有)を通じて、英資源大手 Anglo American 社と、鉱山向け大型ブルドーザー「D375Ai-8 遠隔操作仕様車」のトライアルを 2022 年に実施する覚書を締結しました。両社は今後、Anglo American 社が保有するブラジル南東部の Minas-Rio 鉄鉱山での本トライアルを通じて、鉱山現場の課題である安全性と生産性の両立に向けた新たなソリューションの確立を目指していきます。 ブラジルの Minas-Rio 鉄鉱山で稼働する有人のブルドーザーD375A 近年、鉱山現場においては、大型ブルドーザーの熟練オペレーター不足や人材確保が困難等の課題があります。コマツは 2017 年より建設・鉱山機械の遠隔制御システムの開発を目的とした実証実験を開始、2018 年には試験用の第 5 世代移動通信方式を用いた通信サービス(5G サービス)を利用した大型ブルドーザーの遠隔操作のデモンストレーションを実現しました。この鉱山向け大型ブルドーザーの遠隔操作技術は、車体と作業機周辺に設置された複数の高画質カメラと低遅延映像伝送技術を通じて、遠隔操作用コンソールのディスプレイにて、車体の前後左右、作業機を視認でき、搭乗運転と同様の映像を映し出すことを可能としています。 また、通常、ブルドーザーの操作には掘削および整地工程において細やかなブレード操作が必要となりますが、遠隔操作では応答遅延が発生することが課題です。コマツは、独自のブレード自動制御技術と、100%子会社であるモジュラーマイニングシステムズ(株)のマシンガイダンスシステム「ProVision」を組み合わせることにより、この課題に対応しました。マルチモニターの車両情報およびマシンガイダンスモニター(ICT施工専用モニター)にて ICT 施工の状況を確認しながら、車両から数キロ~数十キロ離れたコンソールにいながらも実際の車体搭乗運転に限りなく近いブレード操作精度と生産性を実現しています。 今回新規開発した遠隔操作用コンソール この度のお客さまの現場でのトライアルを通じて、2022 年度中の量産を目指して鉱山向け大型ブルドーザーの遠隔操作化の技術の確立を進めてまいります。更に、現在開発を進めている鉱山向け大型ブルドーザーの自動運転化についても、鉱山における剥土工程をターゲットに、2022年度中にお客さまの現場での実証実験を目指しており、鉱山機械の自動化・遠隔操作化の実用に向けて着実に取り組みを推進しています。 コマツは、これからも、お客さまと共に安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場の実現を目指していきます。

2022/03/28 16:27 株式会社小松製作所

-

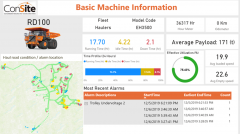

日立建機 IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献するサービスソリューション ConSite Mine を提供開始

―ブームやアームの亀裂発生を予測し、安全性と生産性を向上、ライフサイクルコストを低減― 2022 年 1 月 24 日 ConSite Mine の定期レポートイメージ 日立建機株式会社(執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、鉱山現場向けに、IoTにより鉱山機械を 24 時間遠隔監視し、稼働状況の AI 分析などにより、鉱山現場の課題解決に貢献するサービスソリューション「ConSite Mine(コンサイト・マイン)」を 2022 年 1 月より、グローバル市場に向けて提供を開始しました。鉱山機械は、24 時間 365 日、安定した稼働が求められるため、鉱山機械のセンサーから、稼働データを収集しています。しかし、従来の方法では鉱山機械の稼働データから問題の発生を詳細に予測することが難しかったため、サービス員は、機械の稼働時間を目安にして定期的にメンテナンスや点検、部品交換を行ってきました。その点検や故障原因の特定に費やす時間と費用が、お客さまやサービス員にとって負担となっていました。「ConSite Mine」は、超大型油圧ショベルとリジッドダンプトラックの状態を遠隔監視し、お客さまの保守担当者や販売代理店などのサービス員に電子メールとスマートフォンのアプリで、月 1 回、機械の稼働状況をお知らせする「定期レポート」と、各種センサーが機械の異常を検知した際に、随時お知らせする「アラームレポート」の 2 種類のレポートを発行します。中でも、鉱山機械の設計・製造の知見に基づく独自の応力解析技術と AI を組み合わせて、超大型油圧ショベルのブームやアームの亀裂発生を予測する機能「Load Index(ロード・インデックス)」が特長です。サービス員は、レポート上の分析結果を確認して、鉱山機械の状態に合わせて適切なタイミングでメンテナンス、点検、部品交換の提案を行うことで、安全性と生産性の向上、ライフサイクルコストの低減、機械のダウンタイム(運転停止時間)の抑制に貢献します。将来的には、カナダの連結子会社 Wenco International Mining Systems Ltd.(ウェンコ社)の鉱山機械モニタリングシステム「ReadyLine(レディー・ライン)」と接続し、オペレータの運転操作や、リジッドダンプトラックの稼働現場に合わせた燃費チューニングの効果をダッシュボードで表示するなど、機能を拡充する予定です。日立建機グループは、これまでも、身近で頼りになるパートナーとして、お客さまの課題を解決するソリューション「Reliable solutions 」を提供してきました。今後もマイニングにおける部品・ サービス事業を拡大し、グローバルな社会課題の解決に取り組んでまいります。■ConSite Mine の特長1. 「定期レポート」と「アラームレポート」の 2 種類を配信お客さまの保守担当者や販売代理店などのサービス員に電子メールとスマートフォンのアプリで、月 1 回、 機械の稼働状況をお知らせする「定期レポート」と、各種センサーで検知した機械の異常をタイムリーにお知らせする「アラームレポート」の 2 種類のレポートを発行します。 2. ブームやアームの亀裂発生を予測する機能「Load Index」 掘削時のブームやアームの溶接構造物への累積負荷を AI と応力解析技術で分析し、亀裂発生を予測することができます。歪みセンサーなどを後付けし、亀裂発生を検知する手法が一般的ですが、これに比べて、亀裂発生前に溶接構造物の状態に応じて適切なタイミングでのメンテナンスや点検、操作方法に関するアドバイスなどが可能となります。 フロント構造物の負荷を解析 3. 稼働データのレコーダ機能「Operation Data Recorder(オペレーション・データ・レコーダ)」 超大型油圧ショベルの車体の急激な傾きなど、事故につながる車体条件をトリガーとして、車体データを最大 10 分間、自動で記録し、起きた危険動作を把握することができます。万が一の事故時にも事故原因を特定し、お客さまの早急な再発防止案の策定をサポートします。 4. その場で写真付きの点検レポートを作成できる「ConSite Mine Shot(コンサイト・マイン・ショット)」 「ConSite Mine Shot」は、お客さまやサービス員が点検箇所をスマートフォンのカメラで撮影し、点検結果のコメントを入力するだけで自動的に点検レポートが作成できるアプリケーションです。お客さまは、点検レポートを通じて、機械の状態をより正確に把握することができるようになります。その他、順次、超大型油圧ショベルの油圧ポンプの異常検知機能や、作動油やエンジンオイルの情報を遠隔監視する「ConSite OIL」の追加を予定しています。■対応端末ConSite Mine Shot は、iPhone・Android のスマートフォン端末(タブレット端末は除く)に対応しています。Apple Store および Google Play からダウンロードできます。■ConSite Mine のロゴ ■商標注記 ・ConSite は、日立建機株式会社の登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。■関連情報 ・2020 年 9 月 30 日 IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献する ConSite® Mine を開発

2022/01/24 13:17 日立建機株式会社

-

コマツ、鉱山現場向け超大型油圧ショベルの遠隔操作化と、無人ダンプトラック運行システムAHSとの協調による半自動化を実現

-鉱山機械見本市「MINExpo」にてデモンストレーションを実施- 20221 年 9 月 10 日 コマツ(社長:小川啓之)は、9 月 13 日から 15 日までの 3 日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される鉱山機械見本市「MINExpo INTERNATIONAL 2021(以下、「MINExpo」)」において、展示会場に設置した遠隔操作用コンソール(※1)から、約 650 キロ以上離れた米国アリゾナ州に設置した超大型油圧ショベル 「 PC7000-11 」 を遠隔操作して、無人専用運搬車両「Innovative Autonomous Haulage Vehicle」との協調による半自動化作業のデモンストレーションを実施します。 写真:試験場でテストを行う超大型油圧ショベル「PC7000-11」(米国アリゾナ州) コマツは、お客さまの現場の安全性と生産性の向上を実現するため、コマツグループがこれまで培った技術やノウハウを集約し、超大型油圧ショベル「PC7000-11」の遠隔操作化と半自動化の開発を進めてきました。車体と作業機周辺に設置された複数のカメラとセンサーを通じて、現場の状況が遠隔操作用コンソールの 360 度モニターとディスプレイに映し出されることにより、オペレーターは実際の運転席から見える視界以上の現場状況を把握することが可能です。 遠隔操作に加え、無人ダンプトラック運行システム AHS(Autonomous Haulage System)と協調させることで、積み込み作業の一部自動化を実現しています。これにより積み込み作業のサイクルタイムを短縮し、オペレーターの疲労を軽減します。また、AR(拡張現実)技術を活用して、作業機やバケットの位置情報、モジュラーマイニング社(本社:米国アリゾナ州 ※2)の鉱山管理システムによるダンプトラックの到着予測時間などをオペレーターにリアルタイムにフィードバックする運転支援を行うことで、生産性の向上を実現します。 写真:無人専用運搬車両「Innovative Autonomous Haulage Vehicle」に積み込み作業を行う超大型油圧ショベル「PC7000-11」 また鉱山機械向けのオペレータートレーニングを提供するイマーシブ社(本社:オーストラリア西オースト ラリア州 ※2)のトレーニングシミュレーターの技術を活用して、積み込み作業ごとのデータ蓄積によるガイ ダンス機能を活用することで、作業中もオペレーターの運転操作の評価と最適運転方法を即時フィードバックします。これによりオンラインでの運転指導が可能となり、高効率な作業を行うことができます。また蓄積さ れたデータはいつでも再生してオフライン(稼働時以外)での運転指導に活用することも可能です。 遠隔操作機能と一部自動化機能を搭載した超大型油圧ショベル「PC7000-11」の開発はほぼ完了しており、2022年にはお客さまの現場での試験を行う予定です。 写真:遠隔操作用コンソール ※1 コンソールとは、360 モニターとディスプレイを備えた遠隔操作用のコックピット。 ※2 モジュラーマイニング社、イマーシブ社ともにコマツの 100%子会社。 超大型油圧ショベルの遠隔操作化と無人ダンプトラック運行システムAHSとの協調による半自動化のデモンストレーションなど、「MINExpo」展示の詳細についてはこちらのサイトよりご確認ください。 https://www.komatsuevents.com/ (英語サイトのみ)

2021/09/13 16:47 株式会社小松製作所

-

コマツ 大手鉱山企業 4 社とともに「コマツ GHG アライアンス」を発足

-鉱山オペレーションのゼロエミッション実現を目指す- 2021 年 8 月 2 日 コマツ(代表取締役社長兼 CEO︓小川啓之)は、鉱山オペレーションにおける温室効果ガス(「以下、GHG」)削減を加速するため、コマツのお客さまである大手鉱山企業とともに「コマツ GHG アライアンス(以下、本アライアンス)」を発足することについて合意しました。創設メンバーとして、世界有数の鉱山企業であり、業界のリーディングカンパニーであるリオティント、BHP、コデルコ、Boliden の 4 社(※1)が参加します。お客さまとともに価値を創造するこの枠組みを通じて、コマツはいかなる動力源でも稼働可能なコンセプト「パワーアグノスティックトラック」の開発を加速させていきます。 (イメージ)いかなる動力源でも稼働可能なパワーアグノスティックトラックのコンセプト コマツのお客さまである大手鉱山企業は、世界的な気候変動への意識の高まりを受け、鉱山オペレーションに おける GHG 削減やゼロエミッションの達成などの課題解決を目指しています。本アライアンスは、コマツと大手鉱山企業がともに鉱山オペレーションのゼロエミッション実現を目指し、コマツは次世代の鉱山機械の商品企画、開発、テスト、導入などの各工程に関する情報を、鉱山企業は鉱山におけるインフラ設備に関する情報を、相互に 提供し、緊密に連携する枠組みです。本アライアンスの発足により鉱山業界のリーディングカンパニー各社と協力できることで、次世代の鉱山機械の開発・市場導入が加速され、GHG 削減に貢献し、持続可能な鉱山オペレーションを早期に実現できることが期待されます。また業界全体での協力体制をより強化するために、本アライアンスの参加メンバーを今後さらに拡大していくことも予定しております。 本アライアンスの最初のターゲットモデルは超大型ダンプトラックとし、ディーゼルエレクトリックやトロリー(有線) などの既に販売している動力源の他、バッテリーでの電動、燃料電池をはじめとした水素など、いかなる動力源でも稼働可能なコンセプト「パワーアグノスティックトラック」の開発を進めていきます。 本年 9 月 13 日から 15 日までの 3 日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される鉱山機械見本市 「MINExpo INTERNATIONAL 2021」において、コマツはパワーアグノスティック超大型ダンプトラックのコンセプトを初出展する予定です。 (写真)試験場でテストを行うパワーアグノスティックトラックのコンセプト車(米国アリゾナ州) コマツは中期経営計画の経営目標として、2030 年までに、製品使用により排出される CO2 の 50%削減 (対 2010 年比)、生産による CO2 排出の 50%削減(対 2010 年比)を目標としています。またチャレンジ目標として 2050 年までにカーボンニュートラルを目指します。 コマツはこれまで、2008 年に建設機械で世界初となるハイブリッド油圧ショベルを市場導入、2020 年 4 月 にはバッテリー駆動式ミニショベル「PC30E-5」をレンタル機として国内市場へ導入するなど、気候変動に対応し た環境負荷低減や安全に配慮した高品質・高能率な商品・サービス・ソリューションを提供して参りました。今回のパワーアグノスティックトラックは、お客さまとともに価値を創造するコマツの新しいソリューションです。このような新たな取り組みを通じて、カーボンニュートラルにチャレンジして参ります。ニュースリリース︓コマツ、米ラスベガス「MINExpo 2021」に出展 ゼロエミッションを目指すパワーアグノスティ ック超大型ダンプトラック初出展(リンク) <お問い合わせ先>・コマツ サステナビリティ推進本部 コーポレートコミュニケーション部〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6TEL︓03-5561-2616URL︓https://home.komatsu/jp/ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2021/08/02 17:48 株式会社小松製作所

-

コマツ NTTドコモとの共同実験で初成功 商用5Gによる鉱山向け大型ICTブルドーザー遠隔操作の実証実験 ―「docomo Open House 2021」に出展―

2021 年 2 月 2 日 コマツ(社長:小川啓之)は、本年2月4日から7日までの4日間、オンライン上で開催される「docomo Open House TM 2021」*1にて、株式会社 NTTドコモ(以下、ドコモ)と共同で、 商用の第 5 世代移動通信方式(以下、商用 5G)による鉱山向け大型 ICT ブルドーザー「D375Ai8」の遠隔操作の実証実験の概要について出展します。本実証実験は、ドコモと共同で実施し、2020 年 11 月に日本国内で初めて成功した、商用 5G を用いた建設・鉱山機械の遠隔制御です。 <商用 5G を利用した鉱山向け大型 ICT ブルドーザー「D375Ai-8」による遠隔操作> コマツは、中期経営計画の成長戦略3本柱の1つであるイノベーションによる価値創造の重点活動の一つとして、「建設・鉱山機械・ユーティリティ(小型機械)の自動化・自律化、電動化、遠隔操作化」に取り組むとともに、モノ(建設機械の自動化・高度化)とコト(施工オペレーションの最適化)で施工のデジタルトランスフォーメーションを実現し、お客さまとともに安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場の実現を目指しています。 このたびの「docomo Open House 2021」では、日本国内において初めて成功した、高速・ 大容量・低遅延の特徴を持つ商用 5G を利用した鉱山機械の遠隔操作の実証実験の概要をご紹介します。オペレーターは東京都に設置された遠隔操作卓に座り、遠隔地(大分県)にあるブルドーザーからリアルタイムで送信される複数台のカメラ映像を見ながら、遠隔操作で土砂を掘削します。なお、本技術には高解像度カメラおよび低遅延映像圧縮装置を用いることで、遠隔操作による作業を可能としています。遠隔操作卓では、ブルドーザー車載カメラにて、前後左右、作業機を視認できることに加え、車両の運転席同様に、マルチモニターの車両情報及びマシンガイダンスモニター(ICT施工専用モニター)にて ICT 施工の状況を確認することができます。 コマツは 2017 年よりドコモと 5G のモバイルネットワークを利用した建設・鉱山機械の遠隔制御システムの開発を目的とした実証実験の協業を開始しており、2018年の「CEATEC JAPAN」 においては試験用の 5G 装置を利用した大型ブルドーザーの遠隔操作のデモンストレーションを実現しました。このたびの商用 5G を用いた遠隔操作の実証実験の成功は、鉱山機械の自動化・遠隔化の実用に向けて着実に開発を推進させたものと言えます。 コマツは、今後も「品質と信頼性」を追求し、企業価値の最大化を図るとともに、ダントツバリュー(顧客価値創造を通じた ESG 課題の解決と収益向上)により、安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場の実現を目指していきます。 <開催概要> 名 称: 「docomo Open House 2021 ~ここから、みんなの、あたらしい社会がはじまる。Hello Transformation.~」 会 期: 2021 年 2 月 4 日~2021 年 2 月 7 日 開催時間:10 時~18 時 (展示担当者とのチャットによる質疑応答対応) *2 イベントサイト:https://docomo-openhouse-2021.jp/ *1「docomo Open House」は、株式会社 NTT ドコモの商標です。 *2 イベントサイトの閲覧は会期中 24 時間可能です。お問い合わせ先:コマツ コーポレートコミュニケーション部 〒107-8414 東京都港区赤坂 2-3-6 TEL:03-5561-2616 URL:https://home.komatsu/jp/ ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2021/02/02 11:46 株式会社小松製作所

-

日立建機 超大型油圧ショベル EX2000-7 を発売 油圧回路を刷新して、作業量を維持しながら燃料消費量を最大 19%低減

超大型油圧ショベル EX2000-7(イメージ) 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、 超大型油圧ショベル EX1900-6 をモデルチェンジし、作業量を維持したまま燃料消費量を最大19%低減した EX2000-7 を 2021 年 10 月より発売します。 EX2000-7 は、現在発売中の EX-7 シリーズで実現した構造物の耐久性の向上、ICT や IoT の活用による修理・点検でのサポート機能に加え、油圧回路の刷新や作業モード選択機能の追加などにより高い燃費性能も実現しました。大幅な燃料消費量の低減により、環境負荷とライフサイクルコストの低減に貢献します。 1979年に超大型大型油圧ショベル第 1 号となる「UH50(運転質量 159 トン)」を発売して以来、 日立建機の超大型油圧ショベルは世界中の鉱山現場で稼働しており、作業能力や信頼性、耐久性などの面で高い評価をいただいています。また、安全性と生産性の向上やライフサイクルコストの低減といったお客さまの課題解決のため、ICT や IoT を活用した鉱山機械や鉱山運行管理システムなどのソリューションの提供も行ってきました。 EX2000-7 は超大型油圧ショベルの中でも比較的小さいクラス(運転質量 193 トン)で、特に燃費性能に対するニーズが高い中・小規模鉱山などでの需要が見込まれます。 ■EX2000-7 の主な特長1.燃料消費量を最大19%低減 (1)操作パターンやフロント姿勢に応じて、作動油流量を制御 操作パターンやフロントの姿勢条件に応じて油圧バルブ内部の作動油流量を制御するシステムを新たに開発し、日立建機の超大型油圧ショベルに初めて採用しました。 油圧ショベルは掘削した鉱物資源などをダンプトラックへ積み込んだ後、次の掘削に向けて バケット先端の位置決めを行うため、オペレータはフロント(ブーム、アーム、バケット)と車体旋回のそれぞれの動作の速度を操作レバーで微調整します。その際、従来の油圧回路では、油圧ポンプが供給する作動油のうち余剰となる分は作動油タンクに戻しており、エネルギー効率の面で改善の余地がありました。本システムを適用し、油圧ショベルが掘削・旋回・放土を繰り返す動作パターンやフロントへの負荷のかかり具合に応じて、フロントの各シリンダーや 旋回モータにつながる作動油流量をそれぞれ個別に制御し、エネルギー効率を改善することで、燃料消費量を抑えることができます。 (2)電子レギュレータで油圧ポンプの吐出流量をきめ細かく制御 EX-7シリーズでは、車体に搭載する油圧ポンプの全てに電子レギュレータを装備し、操作レバーの操作量とエンジンの稼働状態に応じて、油圧ポンプの吐出流量を適切に制御します。オペレータによる操作レバーの操作量の調整や機械にかかる負荷の変化に合わせて、油圧ポンプの吐出流量を個別にきめ細かく制御することで、燃料消費量の低減に寄与します。 (3)現場の状況に応じた 3 つの作業モードの選択機能を採用 中・小型の油圧ショベルに搭載している作業モード設定機能を採用しました。現場の状況や作業内容に応じて「HPモード」「PWR モード」「ECOモード」に切り替えることができます。 ① HP(ハイパワー)モード:硬い岩盤の掘削など、重作業を行う際に使用します。EX2000-7の最大の作業量を発揮します。 ② PWR(パワー)モード:通常時に選択する作業モードで、HP モードより作業量を 1 割程度抑え、燃料消費量を低減します。③ ECO(エコノミー)モード:負荷の少ない作業時に選択します。PWR モードより 2 割程度作業量を抑え、燃料消費量をさらに低減します。 上記の通りエネルギー効率を改善することで、作業量を維持したままエンジンサイズを最適化することができました。その結果、前モデルであるEX1900-6に比べて、燃料消費量を最大19%低減*1し、 CO2排出量を 1 台あたり年間 460 トン*2抑制することができます。 2.耐久性や信頼性、メンテナンス性の向上 (1)フロント構造の強化 フロント構造物のブームとアームの接合部分および車体フレームを、超大型油圧ショベルの上位クラスと同じ構造にしました。ブームとアームの接合部分は、250トン以上の超大型油圧ショベル同様、接合ピンを 2 本に分割して大幅に軽量化*3 し、強度も向上しました。これにより、点検・メンテナンスにおいてピンを交換する際の安全性や作業効率が向上し、ライフサイクルコストの低減に寄与します。また、車体フレームは、従来モデルの稼働データから負荷条件を分析して、さらなる改善を進めました。作業中の負荷を分散させることで、耐久性の向上を図ります。(2)ファンを適切に制御するオイルクーラーとラジエータにアップグレード EX-7 シリーズでは、作業の負荷による作動油の温度の上昇に比例して、オイルクーラーのファンの回転数を増やし、作動油の温度を下げます。同様に、機械の周囲温度とクーラント (エンジン冷却水)の水温に応じて、ラジエータのファンの回転数も制御します。これにより、油圧機器のシールの熱による劣化や、内部の部品の熱膨張による亀裂や焼きつきを予防し、油圧ポンプ、シリンダー、モータの信頼性を向上させるとともに、エネルギー効率も改善し、 燃料消費量の低減にも貢献します。 3.将来にわたり鉱山現場を支える機能を拡張 EX-7 シリーズは、IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献する「ConSite® Mine」 (2021 年中に提供開始予定)を適用することで、機械のダウンタイムの抑制と安定稼働の維持を めざします。さらに、2021年度から実証実験を開始する超大型油圧ショベルの遠隔操作や運転支援システム、自律運転機能の後付にも対応しており、将来的にはダンプトラック自律走行システム(Autonomous Haulage System:AHS)との連携で、鉱山現場の自律型オペレーション による高い安全性と生産性の両立を図っていきます。 日立建機グループは、今後もお客さまの身近で頼りになるパートナーとして、お客さまの課題である「安全性向上」「生産性向上」「ライフサイクルコスト低減」に貢献していきます。

2020/10/22 14:26 日立建機株式会社

-

IoT と AI を活用し、鉱山現場の課題解決に貢献する ConSite® Mine を開発 ―構造物の亀裂の予兆などを可視化し、安全性と生産性を向上、ライフサイクルコストを低減―

2020 年 9 月 30 日日立建機株式会社Wenco International Mining Systems Ltd. ConSite® Mine ダッシュボード(管理画面)イメージ 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)と連結子会社である Wenco International Mining Systems Ltd.(本社:カナダ ブリティッシュコロンビア州リッチモンド、取締役社長兼 CEO:Andrew Pyne (アンドリュー パイン)/以下、ウェンコ社)は、 このたび、鉱山現場向けに、IoT により鉱山機械を 24 時間遠隔監視し、稼働状況の AI 分析などに より、鉱山現場の課題解決に貢献する「ConSite® Mine(コンサイト・マイン)」を共同開発しました。 「ConSite® Mine」は、AI と応力解析技術を用いることにより、超大型油圧ショベルのブームやアームの亀裂の予兆などを可視化し、安全性と生産性向上、ライフサイクルコスト低減に貢献します。これらの詳細情報は、Webブラウザ上のダッシュボードなどでお客さまに提供します。 現在、日立建機グループは、オーストラリア、ザンビア、インドネシアの鉱山現場での実証実験を進めており、ユーザーニーズを反映し、2021年中に「ConSite® Mine」を提供開始する予定です。 「ConSite® Mine」は、お客さまの保守担当者と販売代理店などのサービス員が、ブームやアームの亀裂や油圧ポンプの故障の予兆など、ダッシュボードなどで鉱山機械の状態を遠隔監視し、鉱山現場の課題解決につながる情報を得ることができます。サービス員は、ダッシュボード上の分析結果を確認して、鉱山機械の状態に合わせて適切なタイミングでメンテナンス、点検、部品交換の提案を行うことで、ライフサイクルコストの低減、機械のダウンタイム(運転停止時間)の抑制に貢献します。さらに、オペレータの運転操作データや燃費をモニタリングして分析し、安全性向上、生産性向上に寄与する情報として提供します。 鉄鉱石や銅をはじめとする鉱物資源は、世界の産業活動を支えており、これらを採掘する鉱山現場は、24 時間 365 日、安定した稼働が求められます。こうした状況に対応するべく、鉱山現場では、鉱山機械のセンサーから、リアルタイムにデータを収集し、鉱山内にある機械の稼働状況と機械の状態をダッシュボードで可視化してきました。 しかし、従来の方法では各鉱山機械の詳細な稼働状態から問題の発生を予測することが難しかったため、サービス員は、機械の稼働時間を目安にして定期的にメンテナンスや点検、部品交換を行ってきました。その点検や故障原因の特定に費やす時間と費用が、お客さまやサービス員にとって負担となっていました。 ウェンコ社の鉱山運営に関わるソリューションと日立建機の「ConSite®」は、日立グループの先進的なデジタル技術を活用したソリューション/サービス/テクノロジーの総称である「Lumada®」に登録されています。ウェンコ社が持つ、リアルタイムに大容量データを取得し、ダッシュボードをお客さま別にカスタマイズするソフトウエア技術と、日立建機が「ConSite®」で培ってきたデータ分析・ 情報処理技術や、構造物の応力解析技術を組み合わせることで、「ConSite® Mine」は、お客さまの課題解決につながる分析結果などの価値ある情報を提供することができます。これにより、安全性向上、生産性向上、ライフサイクルコストの低減に寄与することができます。 日立建機グループは、これまでも、身近で頼りになるパートナーとして、お客さまの課題を解決するソリューション「Reliable solutions」を提供してきました。今後もマイニングにおける部品・ サービス事業を拡大し、グローバルな社会課題の解決に取り組んでまいります。

2020/09/30 13:17 日立建機株式会社

-

鉱山現場の安全性・生産性向上を目的に、超大型油圧ショベル自律運転の開発に向けた実証実験を開始

2020年7月16日 実証実験で使用する予定の超大型油圧ショベル EX3600-7(右) 日立建機株式会社(本社:東京都台東区、執行役社長:平野 耕太郎/以下、日立建機)は、将来の鉱山現場の安全性・生産性向上を目的に、超大型油圧ショベル自律運転の開発に向けた実証実験をオーストラリアの鉱山において2021年度から開始します。 具体的には、まず、オペレータの労働環境の改善、安全を確保するため、超大型油圧ショベルの遠隔操作システムを開発します。この遠隔操作システムには、実機にオペレータが搭乗した時と同等の作業性を確保するため、他の鉱山機械との衝突を回避するなど運転支援システムを組み込みます。続いて、掘削・積込などの作業の一部を自動化し、遠隔オペレータ 1 人が複数の超大型油圧ショベルを運用できるシステムを開発します。段階的に開発を進め、最終的には自律運転機能を有する超大型油圧ショベルの開発をめざします。 いずれのシステムも超大型油圧ショベルEX-7シリーズに後付できる仕様とし、鉱山現場のお客さまが保有する現行機を活用しながら、将来における鉱山現場の自律型オペレーションに対応できるようにします。 鉄鉱石や銅をはじめとする鉱物資源は、世界の産業活動を支えており、これらを採掘する鉱山現場は、24 時間 365 日、安定した稼働が求められます。一方、超大型油圧ショベルのオペレータは 周辺機械との接触や車体の安定性などに留意しながら、効率よく鉱物資源の掘削と積込を行うため、複雑な操作を長時間にわたり繰り返す必要があります。超大型油圧ショベルの運用における安全性 や生産性は、オペレータの技能や経験に大きく左右されるため、オペレータの技能に左右されない生産体制の構築とオペレータの作業負担の軽減は、鉱山現場での重要な課題の一つとなっています。 日立建機グループでは、1970年後半から鉱山機械事業に参入して以来、超大型油圧ショベルの高い信頼性と耐久性を強みとしてきました。一方、1992年の雲仙普賢岳の噴火災害復旧工事を契機に建設機械の遠隔操作技術を用いた無人化施工について技術開発を進め、2013年には、 業界に先駆けてインターネット回線を介して、北海道・浦幌試験場にある油圧ショベルを、約 800 ㎞ 離れた茨城県土浦市から遠隔で操作するなど、長距離から遠隔操作するための要素技術の開発を進めてきました。この たび 、超大型油圧ショベルの自律運転に向けて、お客さまのニーズを反映した開発を進めるため、実際の鉱山現場における実証実験を開始することにしました。 超大型油圧ショベルの自律運転は、単独での導入も可能であることに加え、大規模鉱山で多くの導入実績がある子会社の Wenco International Mining Systems Ltd.(以下、ウェンコ社)の鉱山運行管理システム(FMS:Fleet Management System)との連携も可能です。自律運転する超大型油圧ショベルがダンプトラックや他の機器と情報のやり取りをすることで高い安全性と生産性 の両立をめざします。 ■運転支援システム 実機にオペレータが搭乗した操作に比べて、遠隔操作では車体の周辺状況や車体の傾斜などを把握しにくいため、遠隔操作を行うオペレータの負担軽減を図る接触回避システムと車体安定度監視システムを実機に搭載して実証実験を行います。さらに、ウェンコ社がバケット内の鉱物の重さを計量するペイロード機能の開発を進め、同時に実証実験を行う予定です。実証実験を通じて実際のお客さまのニーズを反映することで、超大型油圧ショベルの遠隔操作および運転支援の技術をさらに高めます。これらの運転操作支援システムは、超大型油圧ショベルEX-7シリーズに後付でき、実機に搭乗して操作の安全性を高めるシステムとして2022年度中の商用化を予定しています。 ■ダンプトラック自律走行システム(Autonomous Haulage System:AHS)との連携 日立建機は、2009年からAHSに関する研究を始め、現在ではオーストラリアのホワイトヘイブン社のモールスクリーク石炭鉱山にて、リジッドダンプトラック6台が、24 時間体制で自律走行を開始しています。 大規模な鉱山オペレーションにおいては、多種多量の有人・無人の車両が混在するため、運行管理に必要な無線通信を安定して制御する必要があります。日立建機のAHSは、ウェンコ社のFMS上で稼働しており、日立グループのさまざまな技術を活用し、最大100台規模の車両を管制可能な拡張性を持っていることが大きな特長です。 自律運転する超大型油圧ショベルが、ダンプトラックや他の機器と情報のやり取りをすることで、 将来における鉱山現場の自律型オペレーションにおいても、高い安全性と生産性の両立をめざします。 日立建機グループは、これまでも、お客さまの身近で頼りになるパートナーとして、社会課題を解決するソリューション「Reliable solutions」の実現に取り組んできました。今後も、世界中の鉱山業界のお客さまに、ICT、IoTを活用した超大型油圧ショベルの長距離遠隔操作および自律運転をめざした開発を推進し、お客さまの求める、より高い安全性と鉱山運営の生産性の向上に貢献していきます。 ■お問い合わせ先 日立建機株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部 広報グループ 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 電話:03-5826-8152 ニュースリリース記載の内容は、発表日現在の情報であり、その後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

2020/07/16 15:53 日立建機株式会社

- 1

- 1

新着お知らせ

ニュースアクセスランキング

-

1

![]()

三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...

2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社

-

2

![]()

BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...

2019/09/0511:12 株式会社小松製作所

-

3

![]()

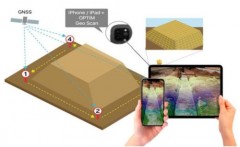

国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す

2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ

-

4

![]()

清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった

2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ

-

5

![]()

三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン

2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社